秋風が心地よく感じられる季節となりました。家計を見直すのにちょうど良い時期です。

帝国データバンクの「価格改定動向調査」によると、食品や飲料を中心に、10月も多くの品目で値上げがされていることが分かります。家計にとって、物価高は引き続き大きな課題と言えるでしょう。

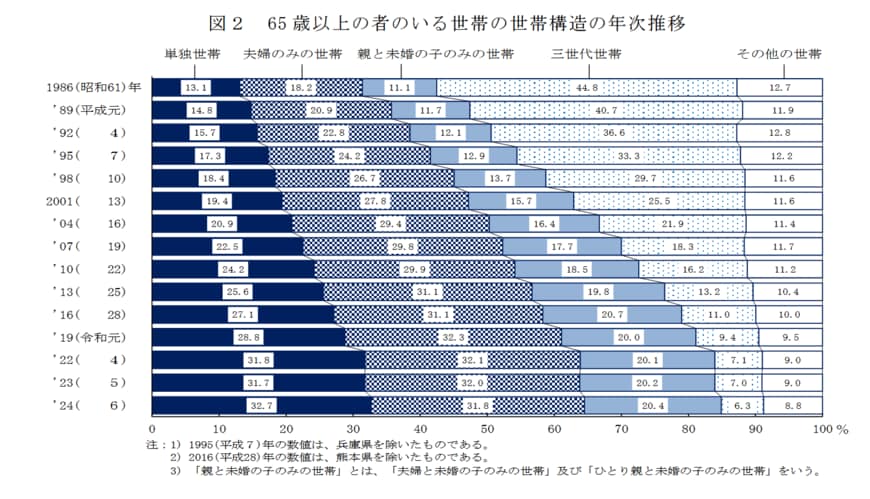

さらに、社会構造の変化も無視できません。7月4日に公表された厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によれば、65歳以上の者のいる世帯の世帯構造について、単身世帯は32.7%となっており、1986年以降は基本的に年々増加しています。

こうした二つの大きな変化は、将来に向けたお金の備えがより一層重要になっていることを示唆しています。本記事では、高齢者世代の平均貯蓄額や厚生年金と国民年金の平均月額といったお金事情をみていきましょう。

1. 「高齢者のおひとりさま世帯」は増加傾向。65歳以上がいる世帯で最多へ

まずは、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に、65歳以上がいる世帯の世帯構造を確認していきましょう。

1.1 65歳以上がいる世帯の「世帯構造」をチェック

- 単身世帯:32.7%

- 夫婦のみ世帯:31.8%

- 親と未婚の子のみの世帯:20.4%

- 三世代世帯:6.3%

- その他の世帯:8.8%

2024年時点で最も多いのは「単身世帯」であり、次いで夫婦のみ世帯、さらに親と未婚の子のみの世帯が続いています。

現代はライフスタイルが多様化していることから、単身世帯の増加傾向は今後も続くと見込まれます。