7. 【確定申告不要制度】老後の年金、確定申告が「不要なケース」とは?

公的年金は「雑所得」に分類されますが、一定の条件を満たす場合には「確定申告不要制度」が適用され、確定申告をおこなう必要がなくなります。

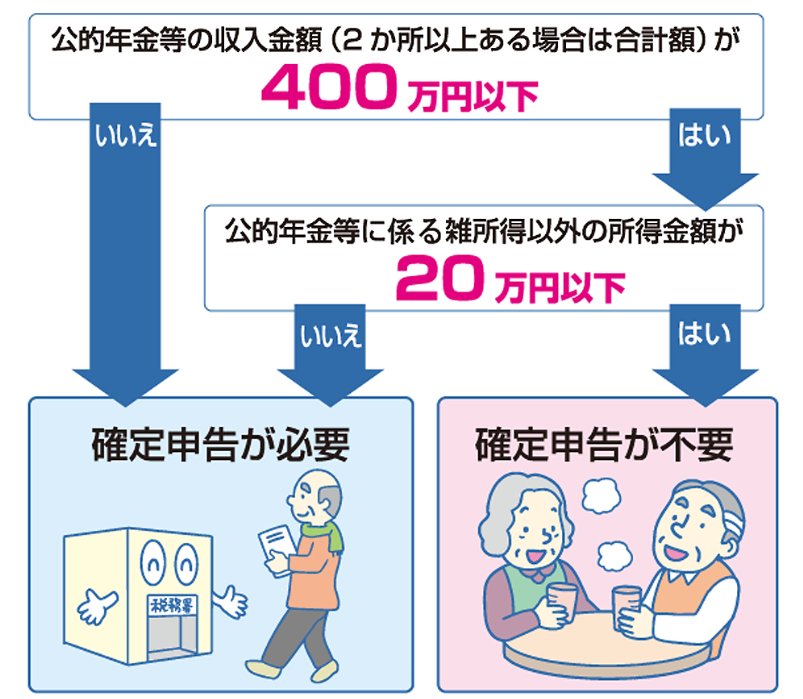

7.1 確定申告が不要なケース

以下の両方に該当する場合、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は不要です。

- 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる

- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である

※1 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など

※2 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など

ただし、所得税の還付を受けたい場合(※3)は確定申告が必要となります。

また、所得税の確定申告が不要な場合でも、生命保険料控除や地震保険料控除など、源泉徴収票に記載されていない控除を適用したい場合、公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合は住民税の申告が必要となる場合があります(※4)。

不明な点はお住まいの市区町村に問い合わせましょう。

※3 公的年金から源泉徴収された所得税を、医療費控除や雑損控除などにより取り戻したい場合

※4 一度確定申告をすれば、その情報が市区町村に送られるため、改めて住民税の申告をする必要はありません

7.2 確定申告はスマホでOK!令和7年分からさらに便利に

令和7年(2025年)分の確定申告は、スマートフォンとマイナンバーカードの連携が進み、さらに簡単になります。

スマートフォンのマイナンバーカードを利用すれば、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能です。

申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で案内に沿って入力すると完成。自動計算機能によって計算ミスも防げます。

また、マイナポータル連携の機能を使うと、保険料控除証明書や源泉徴収票などの情報を自動取得し、確定申告書へ反映できます。書類を集めて入力する手間が省け、確定申告にかかる時間が大幅に短縮できるでしょう。

【要注意】マイナンバーカードと電子証明書の「有効期限切れ」には気をつけよう!

便利なサービスを継続して利用するために、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限には注意が必要です。期限切れになるとe-Taxでの手続きができなくなります。

確定申告の時期は、市区町村の更新窓口が特に混み合うことが予想されます。時間に余裕をもって早めに更新手続きをおこないましょう。

8. 2025年の公的年金カレンダー《次の年金支給日は10月15日》

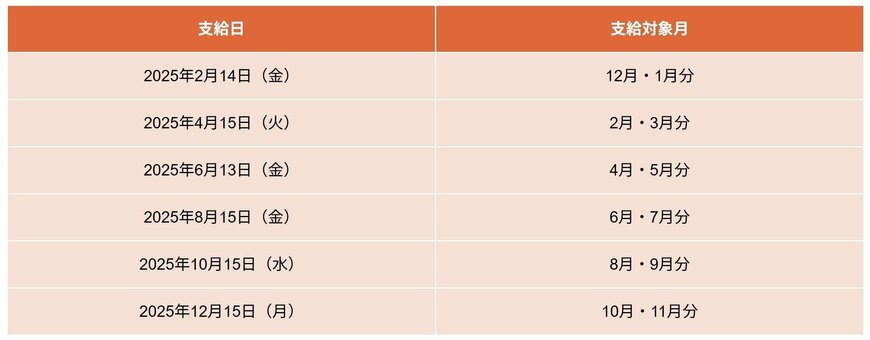

公的年金は、原則として偶数月の15日(15日が土日・祝日の場合は、その直前の平日)に、前月までの2カ月分がまとめて支払われます。

8.1 【一覧表】2025年 年金支給日カレンダー

- 年金支給日:支給対象月

- 2025年4月15日(火) :2月・3月分

- 2025年6月13日(金) :4月・5月分

- 2025年8月15日(金) :6月・7月分

- 2025年10月15日(水) :8月・9月分

- 2025年12月15日(月) :10月・11月分

公的年金は2カ月に一度の支給となるため、家計管理のサイクルも、給与を月に一度受け取っていた現役時代とは変わってくるでしょう。

9. 自分の老後を考えることが老後対策の第一歩

国民年金や厚生年金の制度についてはご存じの方も多かったかもしれません。

しかし、実際に受給されている方の平均受給額は、今回はじめて聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

大切なことは、老後を迎えるまでに「自分がどれくらい年金を受給できるのか」をある程度把握しておくことです。

65歳以上無職世帯の家計収支もご紹介しましたが、あくまで一例です。

自分がどれくらいあれば生活が回るのか、そのためには年金だけで十分なのかをあらかじめ知っておくことが望ましいでしょう。

参考資料

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省「いっしょに検証!公的年金 公的年金の仕組み」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」

荻野 樹