6. 家計を圧迫する物価高「家計最終消費支出」はどうなった?

家計最終消費支出とは、家計が財やサービスに費やす支出の合計額で、GDP(国内総生産)を構成する要素のひとつです。

2025年8月15日、内閣府は「2025年4~6月期四半期別GDP速報(1次速報値)」を公表。

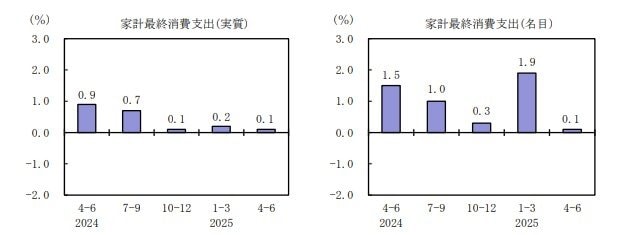

このうち、家計最終消費支出は物価の変動を除いた実質で前期比+0.1%、物価の変動をそのまま反映した名目でも前期比+0.1%の増加となりました。

前期にあたる2025年1~3月期の家計最終消費支出では実質が+0.2%、名目が+1.9%でした。

「物価が上昇する中で、消費者が支払う金額も増えたが、それ以上に物価が上がったため、買える量はあまり増えなかった」ことになります。

給料やもらえる年金は少しだけ上がったけれど、「スーパーに行くと色々なものが値上がりしていて、結局買えるものの量は変わらない。生活が楽になった気がしない」と感じる状況が、まさにこれにあたります。

これに対して、4~6月期は「物価が安定する一方で、消費の伸びも非常に緩やかになった」ことを示す結果であり、経済状況の変化が見て取れます。

もっとも、9月からは食料品などの値上げラッシュが再開するため、収入が固定されている年金生活の家計を直接的に圧迫します。

多くの家計では引き続き「生活防衛」の意識が強く働き、日用品などの節約志向は続くでしょう。

経済が成長しているとはいえ、年金世帯では今後の値上げに備え、引き続き家計の管理をしっかりと行い、生活を防衛していくことが賢明な選択と言えそうです。

7. 老後に向けて「どれくらいの備えが必要なのか」チェックしておきましょう

ここまで、偶数月に約46万5000円の年金を受給する「国民年金のみ受給の妻+元会社員の夫」の、平均標準報酬と就業年数について《2025年度の年金額例》を解説しました。

また、厚生年金と国民年金の「平均年金月額」や、男女差もご紹介しました。

妻が国民年金のみの場合、現役時代の夫の年収が平均546万円・就業年数40年間だと、夫婦で2カ月に1度「約46万5000円の年金」を受給できることがわかりました。

ご紹介したのは、あくまでも2025年度の年金額例となっているため、夫婦の働き方や、収入・就業年数などにより、老後受給できる年金額が変わってきます。

日本年金機構の「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」などで、ご自身の年金情報を確認できます。

年金の見込額や家計、資産状況などと照らし合わせながら、老後に向けて「どれくらいの備えが必要なのか」チェックしてみてはいかがでしょうか。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)

- 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部「2025年4~6月期四半期別GDP速報(1次速報値)」

安達 さやか