9月に入り、街を歩くと涼しい風が吹き、秋の訪れを感じる季節となりました。

秋といえば「食欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」など、さまざまな楽しみ方がありますが、涼しくなって考え事をするのにちょうどいいこの時期に、将来のお金について考えてみるのはいかがでしょうか。

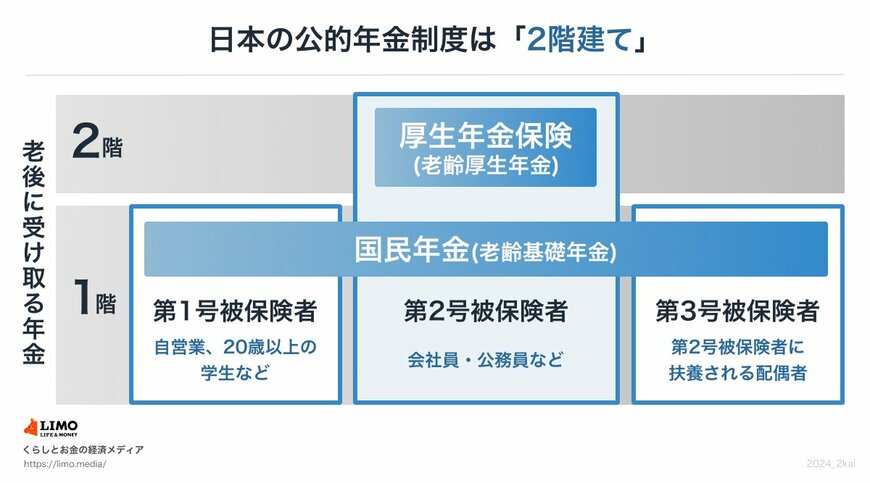

特に、老後の生活を支える公的年金は、多くの方にとって関心の高いテーマです。年金制度は複雑に感じられがちですが、その仕組みを理解することで、将来の見通しを立てる手助けになります。

今回は、日本の公的年金制度の基本的な構造から、具体的な受給額の現状まで、詳しく見ていきましょう。最新のデータも踏まえながら、ご自身の老後をより具体的にイメージするきっかけとなれば幸いです。

1. 公的年金の仕組み

日本の公的年金制度を確認しましょう。

1.1 1階部分:国民年金

- 加入者:日本に住む20歳以上から60歳未満の全ての人が原則加入

- 保険料:全員一律

- 受給額:保険料を40年間欠かさず納めれば満額

1.2 2階部分:厚生年金

- 加入者:会社員や公務員、またパートで特定適用事業所に働き一定要件を満たした方が、国民年金に上乗せで加入

- 保険料:収入に応じて(上限あり)変わる

- 受給額:加入期間や納めた保険料により個人差あり

日本の年金は国民年金と厚生年金の2階建てです。

国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が原則加入し、保険料は一律です。

一方で厚生年金は会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入し、収入に応じた保険料を支払うという違いがあります。