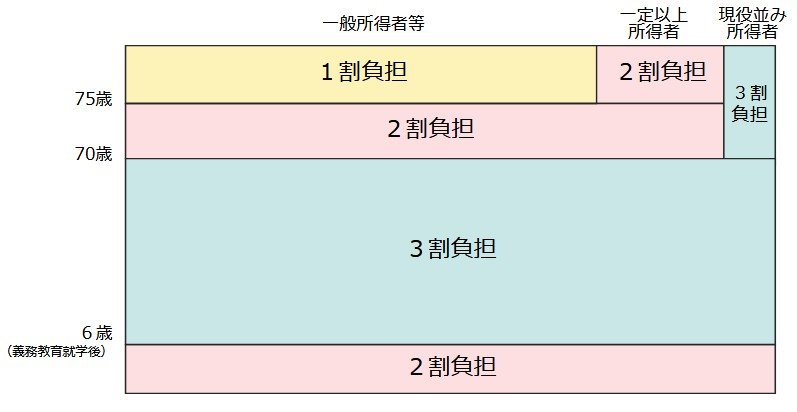

日本の医療制度は年代や所得によって自己負担の割合が異なり、75歳以上は一般所得者などの「1割」と現役並み所得者の「3割」の間に《一定以上所得者》を対象とした「2割」区分ができてから約3年が経ちました。

この新設された「2割」の対象者へ自己負担軽減のための「配慮措置」が今まであったのですが、2025年9月末にこの措置が終了することになります。今回は後期高齢者医療制度のしくみや「高額療養費制度」などをふまえて、医療費の自己負担増に備えるためのポイントを解説します。

1. 【後期高齢者医療】「2割負担」ができた背景

2022年に一定以上の所得がある方を対象に窓口の負担割合の見直しは行われたが「そもそも、なぜ見直されたのか」背景をみていきましょう。

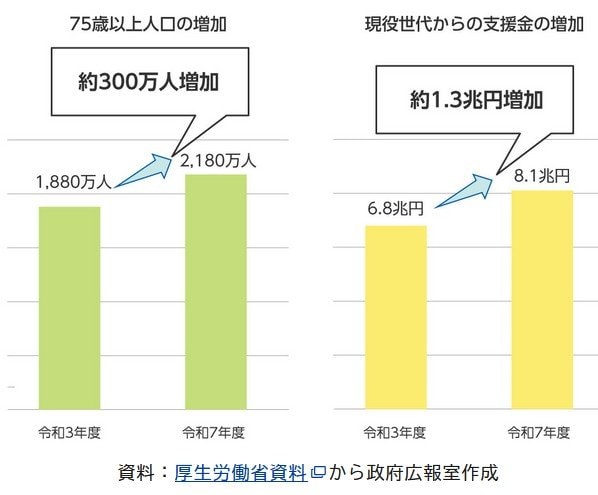

団塊の世代が75歳以上になり始めたことで、後期高齢者の人口は令和3年度から7年度にかけて約300万人増加しました。これに伴う医療費の増加に対応するため、現役世代の負担軽減が喫緊の課題となりました。

見直しがなければ、令和7年度には現役世代からの支援金が約8.1兆円に達する見込みでした。そこで、医療制度の持続性を高めるため、一定以上の所得がある75歳以上の窓口負担を1割から2割に引き上げ、所得に応じた公平な負担と現役世代の負担軽減を図ったのです。

1.1 対象者は約370万人...!75歳以上「2割負担の人」ってどんな人?

2022年10月から75歳以上の医療費の自己負担に「2割区分」が新設されましたが、その対象である「一定以上所得者」とは以下の通りです。

「一定以上の所得」→課税所得が28万円以上145万円未満の方

年金収入+その他の合計所得金額で、

- 単身世帯なら年収約200万円以上

- 夫婦ふたり暮らし世帯なら年収約320万円以上

この「一定以上所得者」は、後期高齢者の約2割にあたる約370万人にのぼります。もともと1割だった医療費の窓口負担が2割へと引き上げられたため、外来医療については月3000円までにおさえる「配慮措置」が導入されてきました。

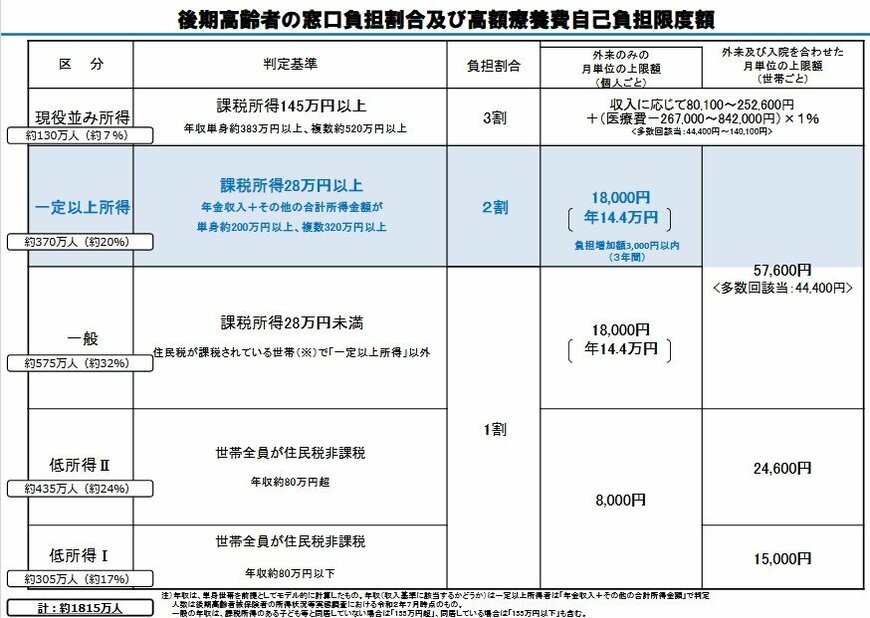

ただし、この配慮措置は2025年9月30日で終了予定です。その後は負担軽減がなくなる分、自己負担が急に増える可能性もあります。「2割負担」の配慮措置が終了すると、通院の多い方ほど家計への影響が大きくなるかもしれません。そこで活用したいのが、高額になった医療費の自己負担額を軽減してくれる「高額療養費制度」です。医療費が高額になったとしても「高額療養費制度」によって自己負担の上限は設けられています。

次でくわしく「高額療養費制度」についてみていきましょう。