高齢になれば、病気やケガのリスクが高まるため、医療保険に加入すべきかどうか悩む方も多いかもしれません。

実際、入院期間は年齢を重ねるほど長くなる傾向があり、60代ではすでに7割以上が医療保険に加入しているというデータもあります。

一方で、日本の公的医療保険制度は自己負担を軽減する仕組みが整っているため、「高齢者に民間の医療保険は本当に必要なのか」と疑問を持つ人も少なくありません。

こうした背景を踏まえつつ、私たちが老後を迎えるうえで大切なのは「生活費全体のバランス」をどう考えるかという点です。

そこで今回は、医療費を含めた老後の生活費について紐解きながら考えていきましょう。

1. リタイア後の生活費はいくら必要?知っておきたい、平均余命について

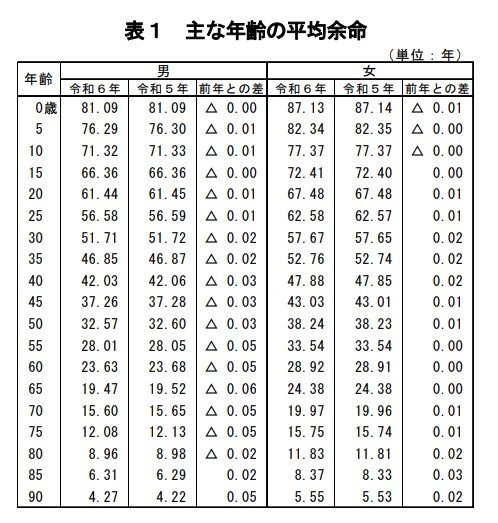

平均余命とは、特定の年齢の人々が「あと何年生きられるか」を示す期待値です。

そして、私たちがしばしば使う「平均寿命」という言葉は、「(現時点での)0歳の平均余命」を指します。

2025年7月25日に厚生労働省が公表した「令和6年簡易生命表の概況」によると、最新の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年でした。

また、平均寿命の長期的な推移を見ると、男女ともに着実に延びています。

- 昭和30年(1955年) 男63.60 女67.75 男女差4.15

- 昭和40年(1965年) 男67.74 女72.92 男女差5.18

- 昭和50年(1975年) 男71.73 女76.89 男女差5.16

- 昭和60年(1985年) 男74.78 女80.48 男女差5.70

- 平成7年(1995年) 男76.38 女82.85 男女差6.47

- 平成17年(2005年) 男78.56 女85.52 男女差6.96

- 平成27年(2015年) 男80.75 女86.99 男女差6.24

- 令和6年(2024年) 男81.09 女87.13 男女差6.03

リタイア後の生活が現実味を帯びてくる50代。たとえば50歳時点の平均余命を見ると、男性で約32年、女性で約38年と、老後の時間は想像以上に長いことがわかります。

仮に65歳からリタイア生活に入るとすれば、そこから17〜23年以上の暮らしが続く計算です。その期間に必要となる生活費を、どのように備えていくかが大きなテーマとなるでしょう。

では、実際に老後の生活にはどのような費用がかかるのでしょうか。次に、代表的な生活費の内訳を確認してみましょう。

2. 【65歳以上無職夫婦】シニアライフのリアルをチェック!

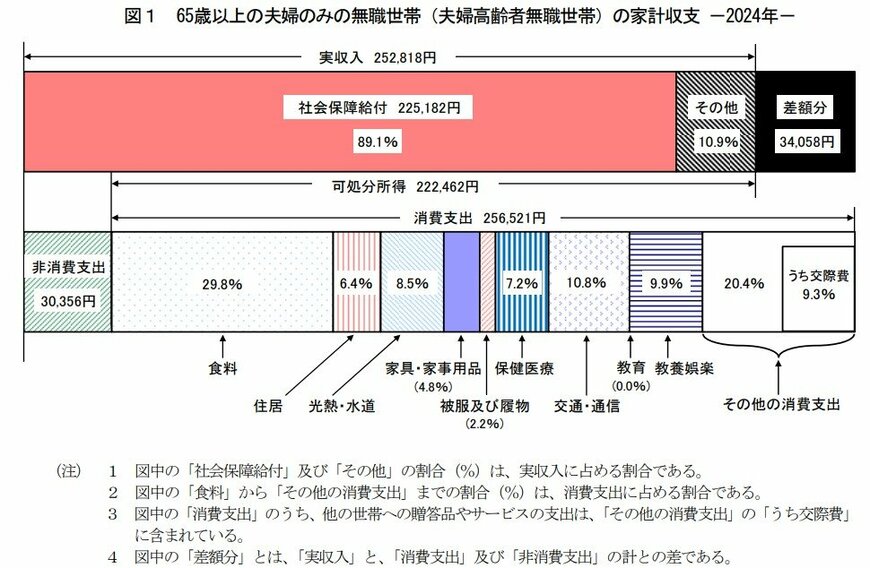

総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要(※)」をもとに、65歳以上無職夫婦世帯のひと月の家計収支データを見ていきます。

※2025年3月11日公表

2.1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯「ひと月の生活費はいくら?」

毎月の実収入:25万2818円

■うち社会保障給付(主に年金):22万5182円

毎月の支出:28万6877円

■うち消費支出:25万6521円

- 食料:7万6352円

- 住居:1万6432円

- 光熱・水道:2万1919円

- 家具・家事用品:1万2265円

- 被服及び履物:5590円

- 保健医療:1万8383円

- 交通・通信:2万7768円

- 教育:0円

- 教養娯楽:2万5377円

- その他の消費支出:5万2433円

- うち諸雑費:2万2125円

- うち交際費:2万3888円

- うち仕送り金:1040円

■うち非消費支出:3万356円

- 直接税:1万1162円

- 社会保険料:1万9171円

毎月の家計収支

- 3万4058円の赤字

この世帯の場合、ひと月の支出はトータルで28万6877円。内訳は、社会保険料や税などの「非消費支出」が3万356円、いわゆる「生活費」にあたる消費支出が25万6521円です。

一方で、ひと月の収入は25万2818円。その約9割(22万5182円)を社会保障給付(主に公的年金)が占めますが、結果的には毎月3万4058円の赤字となります。貯蓄の切り崩しなどでカバーすることが必要となるでしょう。

ただし上記の支出の内訳には「介護費用」が含まれておらず、住居費も1万円台となっており、世帯によってはさらにまとまった支出が発生する可能性があります。

貯蓄の取り崩しや不労所得などでカバーする必要がある世帯は少数派ではないでしょう。