5. 今後も「国民の負担」は増え続けるのか?

ここまで、75歳以上が原則加入する後期高齢者医療制度の保険料について見てきました。

収入に限りがある高齢者世帯にとって、負担が重くなるのは決して望ましい状況とは言えません。

しかし、少子化の進行という大きな課題を背景に、今後も保険料を含め国民全体の負担が増加していくことは避けられないと考えられます。

5.1 社会保障給付費は年々増加傾向に…。

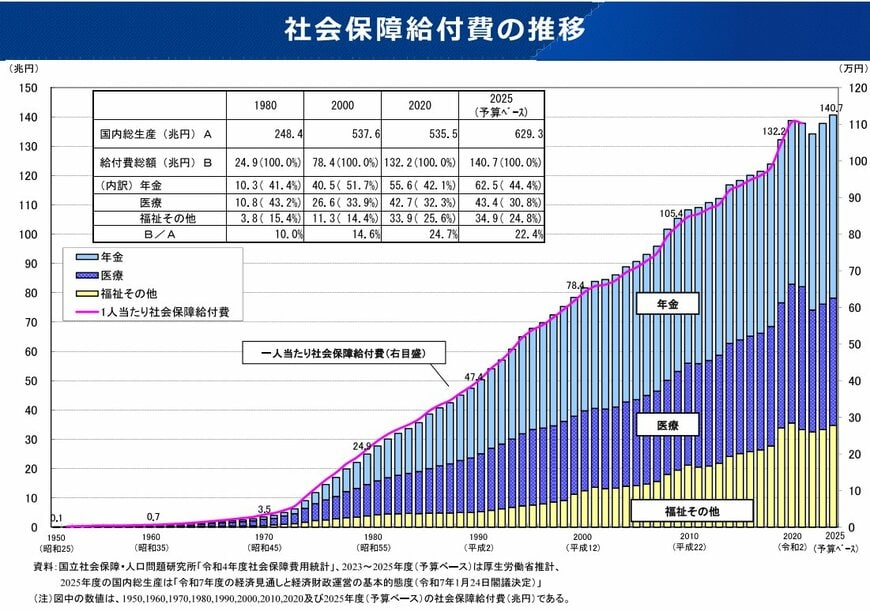

日本の社会保障給付費の推移を示すグラフを見ると、その額が年々増加していることが分かります。

内訳では、年金が全体の44.4%を占めており、次いで医療が30.8%、福祉その他が24.8%となっています(2025年予算ベース)。

※福祉その他には、社会福祉サービスや介護対策費用、生活保護の各種扶助(医療扶助以外)、児童手当などの手当、医療保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、雇用保険の失業給付などが含まれます。

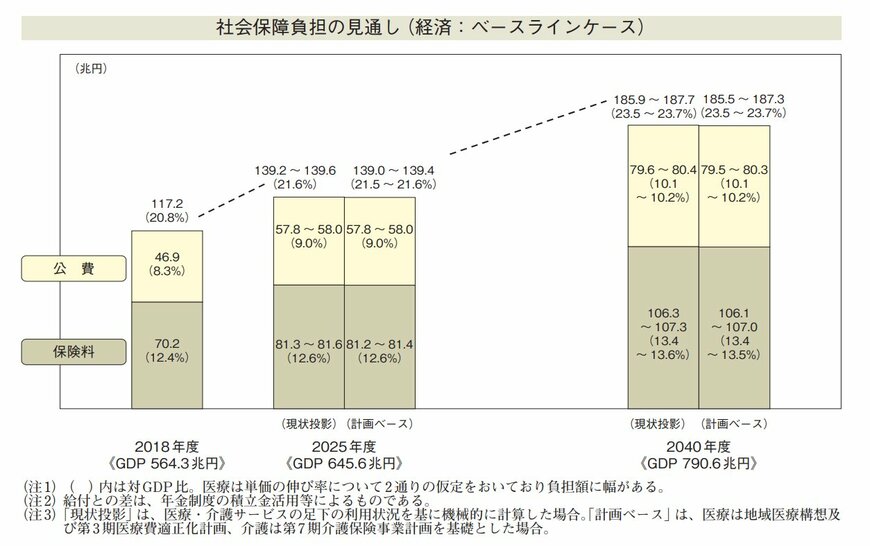

少子高齢化が進むことで、年金や医療を中心に社会保障給付費は今後も増え続けると見込まれ、それに比例して国民の負担も重くなっていくと考えられます。

5.2 【意外と知らない】国民負担率は「約30年間で6.7%増」

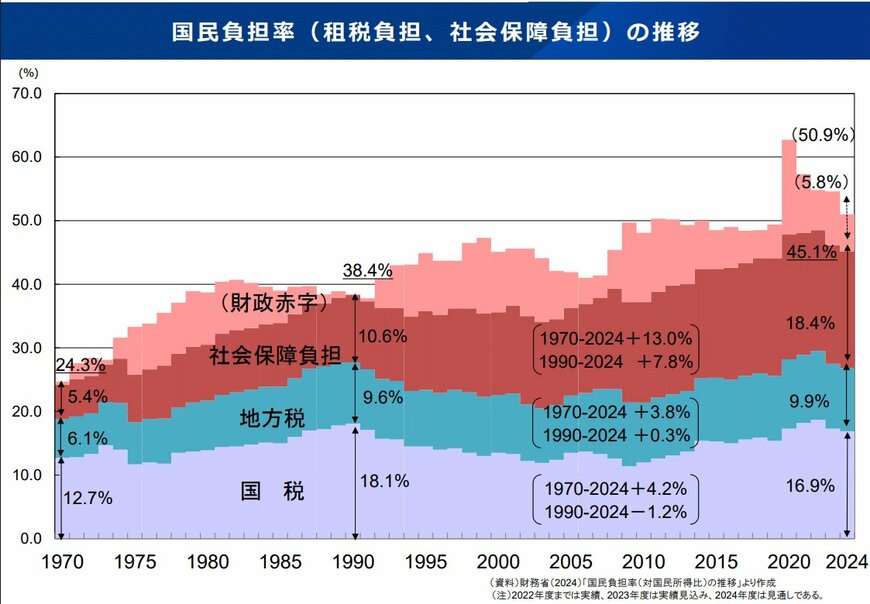

下記のグラフを見ると、1990年の国民負担率は38.4%でしたが、2024年には45.1%まで上昇しています。

すでに国民の負担は軽いとは言えない状況にありますが、今後もさらに増えていくことが予想されています。

現役世代にとってもシニア世代にとっても、今後負担が増加していくことを踏まえたうえで、あらかじめ資金計画を立てておくことが重要だといえるでしょう。

6. 年金だけで老後を乗り切れる?今のうちにできる準備とは

本記事では、「後期高齢者医療制度」についての仕組みや、都道府県別の保険料について確認してきました。

社会保障の国民負担率が年々上がっていることからも、現役世代はもちろん、シニア世代も収入の柱となる年金から差し引かれるものが今後も多くなるかもしれません。

そう考えると、老後の生活費をすべて年金だけに頼るのは、少し不安が残るかもしれません。年金は大切な収入源ですが、それだけで安心して暮らすには、やはりある程度の備えが必要です。

老後に入ってから収入を増やすのは簡単ではありません。だからこそ、現役世代のうちに、給与収入があるタイミングでできる準備をしておくことが大切です。

「まだ先の話」と思わずに、今の生活の中で少しずつでも老後資金を積み立てていくことが、将来の安心につながります。

参考資料

- 厚生労働省「給付と負担について」

- 厚生労働省「令和6年版厚生労働白書(資料編 厚生労働全般)」

- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

- 日本年金機構「Q.年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。」

矢武 ひかる