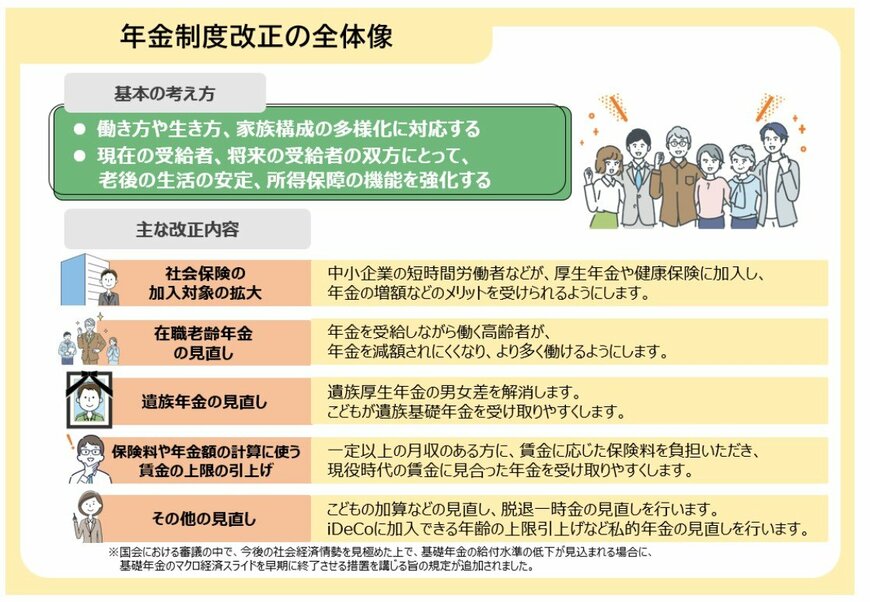

6. 【知っておきたい】2025年6月に国会で「年金制度改正法」が成立

公的年金は、単に老後の受給額にとどまらず、働き方やキャリア形成、そして人生設計全体に大きく影響します。

2025年6月13日には、国会で年金制度改正法が可決されました。

ここでは、その改正内容の中から、とくに働く人の「仕事と生活」に直結するポイントを取り上げていきます。

6.1 ①短時間労働者の加入要件の見直し

-

賃金要件の撤廃:今後3年以内に、いわゆる「年収106万円の壁」が取り払われる予定です。

-

企業規模要件の撤廃:今後10年間をかけて、段階的に対象となる企業の範囲が広げられていきます(※)。

※2025年7月時点では「51人以上」

6.2 ②個人事業所の適用対象の拡大

2029年10月からは、個人事業所における社会保険の適用範囲(※)が、従業員5人以上の全業種へと広がります。

ただし、その時点で既に存在している事業所については、当面の間は対象外となります。

※2025年7月現在「常時5人以上の者を使用する法定17業種」は加入必須。(法定17業種とは:①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業

6.3 ③在職老齢年金の見直し

2026年4月以降、年金が減額される基準額(※)は「月収51万円(2025年度基準)」から「62万円」へと引き上げられ、就労を続けながらでも年金を満額受け取りやすくなります。

※支給停止調整額:年金を受給しながら働くシニアの「賃金+老齢厚生年金」の合計がこの金額を超えると、年金支給額が調整される。

6.4 ④保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

厚生年金などで保険料や年金額を算定する際の賃金上限(※1)が、「月65万円」から「75万円」へと段階的に引き上げられます(※2)。

これにより、従来よりも現役時代の収入を反映した年金を受け取りやすくなります。

※1 標準報酬月額:厚生年金や健康保険の保険料、年金額を計算するために、月々の報酬と賞与を一定の幅で区切った基準額のこと

※2 2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円に引き上げ

7. 老後に向けた計画的な資産形成をはじめましょう

今回は、「シニア世代の年金受給額」について詳しく見てきました。

将来受け取れる年金額には個人差があり、とくに厚生年金は現役時代の収入に大きく左右されます。

年金だけで理想のセカンドライフを送ることは難しく、各々の自助努力が求められる時代です。

安定した収入がある現役世代のうちから、老後に向けた計画的な資産形成をはじめる必要があるでしょう。

まずは、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で将来どれくらいの年金を受給できるのか確認してみましょう。

参考資料

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 日本年金機構 年金用語集「は行 被用者年金」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」

- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」

- 日本年金機構「基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

- 帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年10月

橋本 優理