5. これからも国民の負担は増え続ける見通し

本記事では、75歳以上が原則として加入する後期高齢者医療保険料について解説しました。

収入が限られる高齢者世帯の負担が増えていくことは、望ましい姿ではないかもしれません。

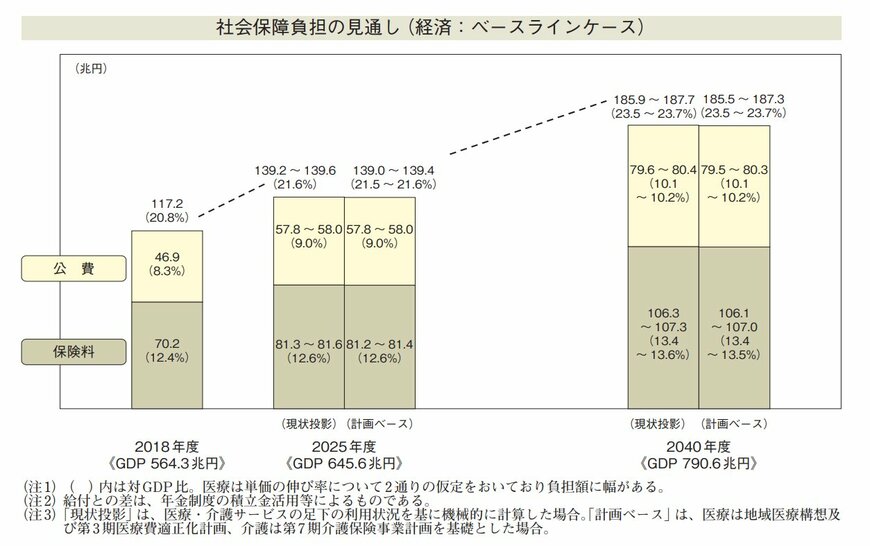

しかし、少子化が深刻な問題となるなか、今後も保険料をはじめとする国民の負担は増えていくと考えられます。

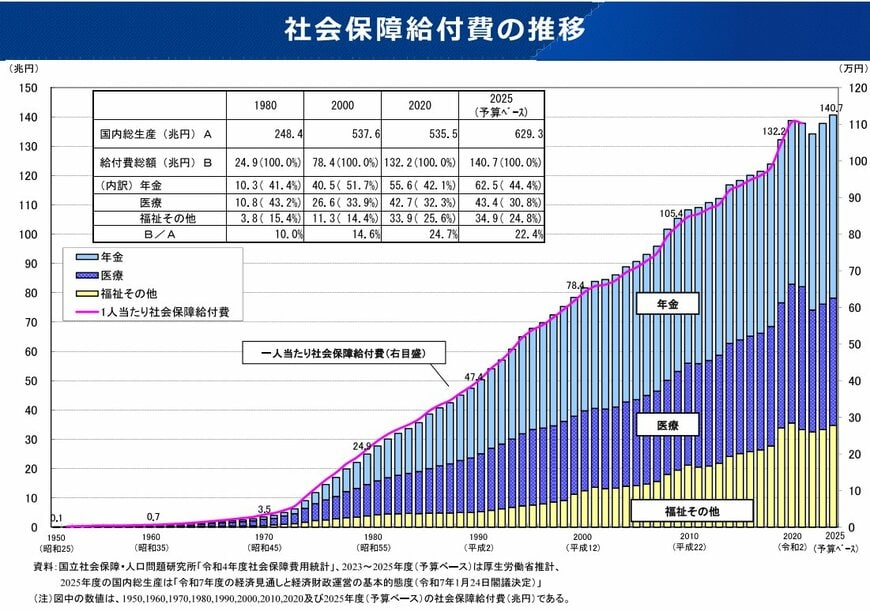

5.1 社会保障給付費は年々増加

日本の社会保障給付費のグラフをご覧ください。年々上昇していく様子がみえます。

社会保障給付費のうち44.4%を占めるのが年金。医療(30.8%)、福祉その他(24.8%)と続きます(2025年予算ベース)。

※福祉その他:社会福祉サービスや介護対策に係る費用、 生活保護の医療扶助以 外の各種扶助、 児童手当等の各種手当、 医療保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給 付、 雇用保険の失業給付

少子高齢化により、年金や医療を中心に、今後も社会保障給付費の増加が見込まれます。

また、これに伴い、わたしたち国民の負担も増えていくと考えられます。

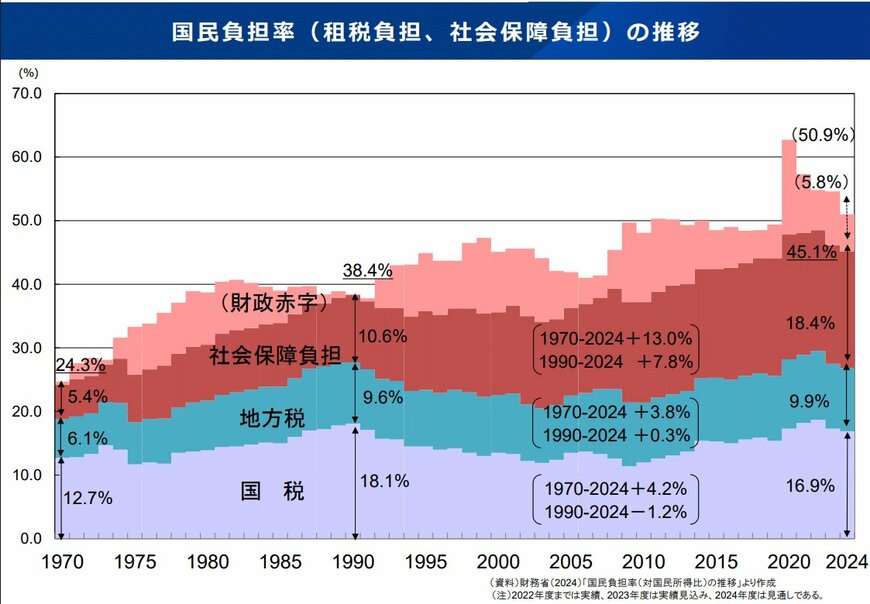

5.2 国民負担率は約30年間で6.7%増

下のグラフをご覧ください。1990年時点の国民負担率は38.4%ですが、2024年時点では45.1%に。

国民の負担は現時点で決して小さくありません。しかし、今後も負担は増えていく見通しです。

現役世代もシニア世代も、これらの負担が増えることを考慮してマネープランを立てておく必要があるといえるでしょう。

参考資料

和田 直子