5. 年金収入が中心となる高齢者世帯は「住民税非課税世帯」の割合が高い傾向に…

年金収入が中心となる高齢者世帯は、現役世代と比べて「住民税非課税世帯」に該当しやすくなる傾向があります。

その背景には、税制上の理由が大きく関わっています。

まず、多くの方は定年退職などを機に、現役時代よりも収入そのものが下がります。加えて、65歳以上の人は、年金収入から差し引ける「公的年金等控除」の額が手厚く設定されています。

さらに、遺族年金や障害年金は、制度上そもそも課税対象ではありません。

このような状況を裏付けるデータを、厚生労働省の「令和6年国民生活基礎調査」から見ていきましょう。

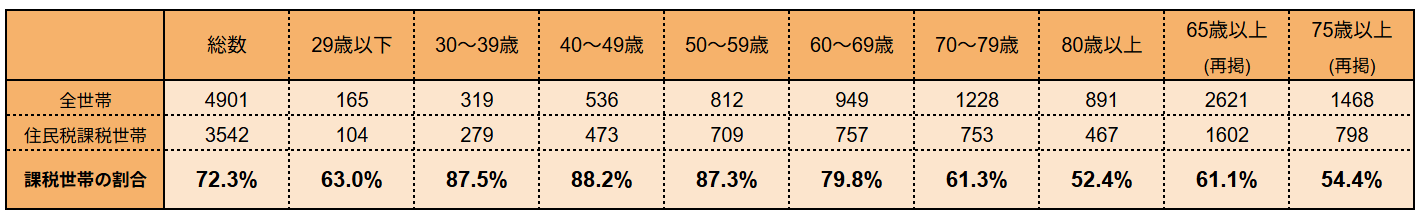

5.1 【年代別】住民税が課税される世帯の割合

出所:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

- 30〜39歳:87.5%

- 40~49歳:88.2%

- 50~59歳:87.3%

- 60~69歳:79.8%

- 70~79歳:61.3%

- 80歳以上:52.4%

- 65歳以上(再掲):61.1%

- 75歳以上(再掲):54.4%

※全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯が含まれます。

※総数には、年齢不詳の世帯が含まれます。

※住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯が含まれます。

住民税が課税される世帯の割合は、年代とともに変化しています。

30~50歳代では9割近い世帯が課税世帯ですが、60歳代では79.8%、さらに65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%と、高齢になるほど課税世帯の割合は顕著に下がっていきます。

ここで再確認しておきたいことは、住民税の課税基準はあくまで前年の所得であること。預貯金など個人の資産ではないという点です。

そのため、データ上は非課税世帯であっても、その中には「年金収入は基準以下だが、豊富な預貯金を取り崩して豊かに生活している」といった資産家の高齢者世帯も一定数含まれていると考えられます。

6. まとめ

本記事では、しばしば政府による公的支援の対象となる「住民税非課税世帯」について、定義や具体的な所得要件をわかりやすく解説しました。

住民税が非課税となる条件は、生活保護を受けているかどうかに加え、障害者・未成年者・寡婦(寡夫)・ひとり親といった特定の状況や、前年の所得が自治体の定める基準を下回っているかどうかで判断されます。この所得基準は、居住地や家族構成、収入の種類(給与・年金・事業所得など)によって細かく異なり、やや複雑な制度になっています。

なお、住民税の課税・非課税の判定はあくまで「前年の所得」に基づいており、預貯金などの資産は考慮されません。

つまり、収入は少なくても、まとまった貯蓄がある世帯も非課税世帯となる場合がある点には注意が必要です。

給付金は申請期限が設けられているため、今後も同様の支援策が実施される際には、お住まいの自治体の情報をこまめに確認し、忘れずに申請することが大切です。自身の世帯が非課税に該当するかどうか、普段から把握しておくことで、必要な支援を逃さず受け取る準備を整えておきましょう。

参考資料

- 内閣府特命担当⼤⾂(経済財政政策)「国⺠の安⼼・安全と持続的な成⻑に向けた総合経済対策」

- 総務省「個人住民税」

- 東京都主税局「個人住民税」

- 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

- 厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」

和田 直子