2. 自己負担割合が2割になる人とは

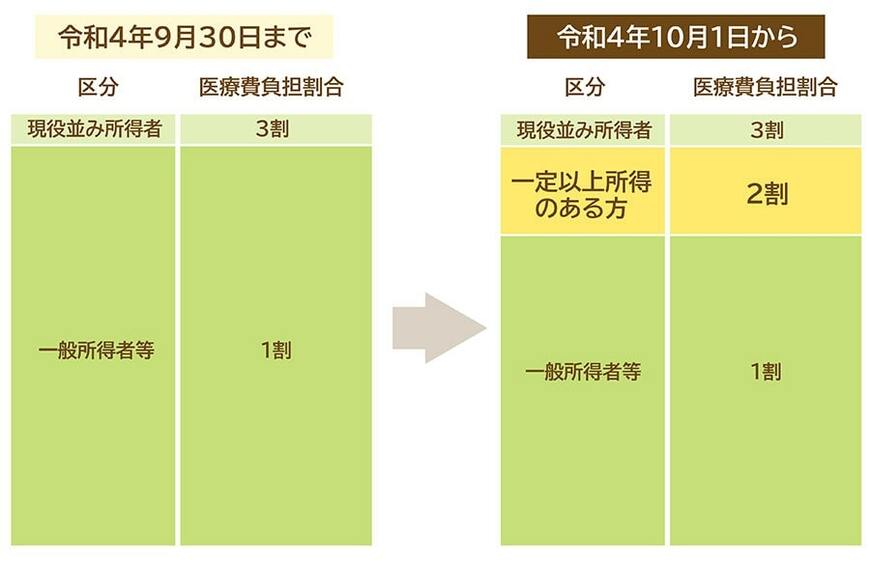

後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)の窓口負担割合は、「一般所得者等」は1割、「現役並み所得者」は3割です。2022年10月1日から、一般所得者等のうち一定以上の所得がある人は「2割」に変わりました。

医療費の窓口負担割合が引き上げられた理由は、現役世代の負担を少しでも減らし、全ての世代が安心して医療を受けられる社会を維持するためです。

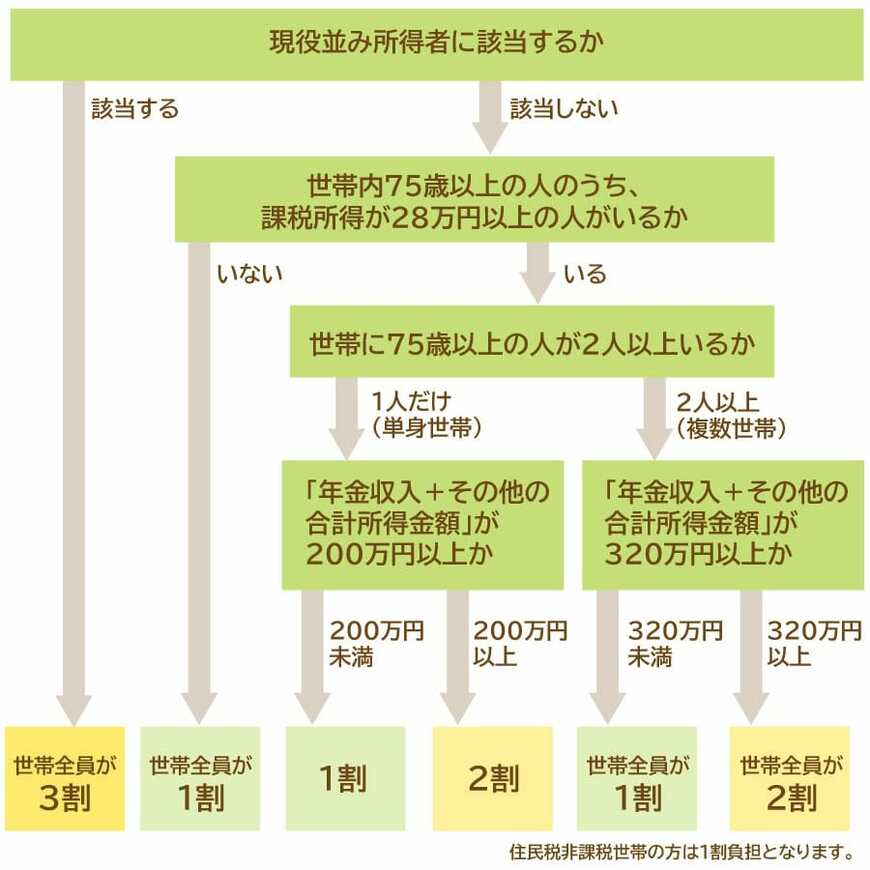

具体的に、窓口負担割合が「2割」になる方は以下のとおりです。

- 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる

- 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である

なお、「年金収入」とは公的年金控除等を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

3. 自己負担割合だけでなく後期高齢者医療保険料も上昇

自己負担割合の見直しだけでなく、保険料も加入者の負担が重くなっています。

少子高齢化が進み社会保険制度の維持が困難になっている状況を踏まえると、今後も制度の「改悪」が進む可能性は高いでしょう。

後期高齢者医療保険の財源構成は、「公費50%・現役世代の負担40%・後期高齢者の保険料10%」です。現役世代の負担が過重になる事態を防ぐためにも、「高齢者でも、払える資力がある人は払う」という方向性にシフトしていくと考えるのが自然です。

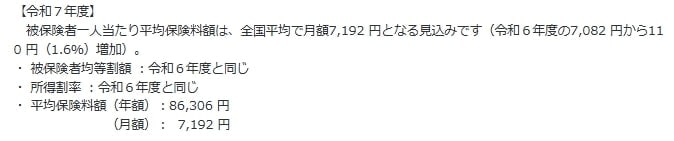

実際に、2025年度に関しても2024年度から1.6%の増加となっています(全国平均)。

現在は現役世代の方も、自分が75歳以上になる頃には、保険料負担や窓口負担割合が重くなっている事態に備える必要があります。

モノやサービスなどの物価上昇だけでなく、社会保険料の負担増が起こり得ることを想定したうえで、計画的に資産形成を進めていきましょう。