4. 【予備知識】医療費が払えない人には「一部負担金の減額・免除等」も

家計が苦しく医療費の自己負担金の支払いが難しい場合、都道府県や自治体によっては所定の要件を満たすことで、負担金の減額や免除といった支援を受けられます。

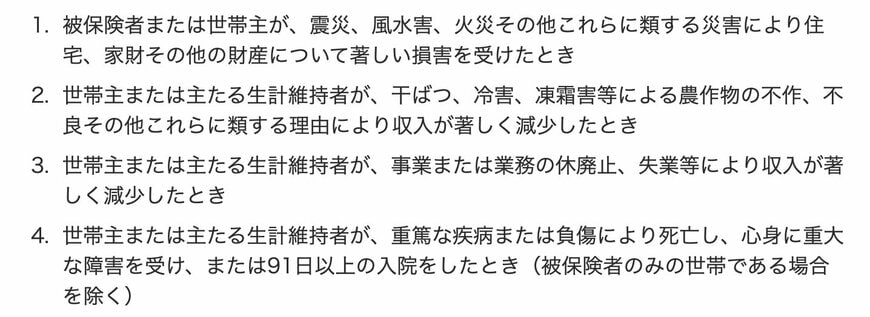

たとえば、東京都では以下の要件が設けられています。

減額・免除の適用期間は申請日から最長6カ月ですが、実際の期間は支払い困難の程度に応じて個別に決定されます。

手続きはお住まいの市区町村窓口で行い、必要書類は理由や状況によって異なるため、事前に窓口へ問い合わせることをおすすめします。

5. ご自身やご家族の「医療費負担」がどうなるのか確認しておきましょう

2022年10月1日から、一定以上の所得がある後期高齢者は医療費の窓口負担が1割→2割に引き上げられました。

ただし、2025年9月30日までは、急激な負担増を防ぐための「配慮措置」が適用されています。

この配慮措置により、窓口での負担額の増加が1カ月あたり3000円までに抑えられています。

しかし、2025年10月1日からはこの配慮措置が終了します。

そのため、人によっては、窓口負担が1割→2割へと完全に切り替わり、自己負担額が大きく増える可能性があります。

ご自身やご家族の医療費の窓口負担割合がどうなるのか、事前に確認しておくことが大切です。

今回のケースのように、医療や年金といった公的な制度は、社会の変化に合わせて今後も変わっていく可能性があります。

制度の変化に着目しながら、日ごろから資産形成や健康管理などについて考え、生活費の負担が少しでも軽減できるよう準備しておくことが大切です。

参考資料

- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

- 東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」

荻野 樹