暦の上では秋に入りましたが、まだまだ厳しい残暑が続いております。

物価の上昇や社会保険料の引き上げなど、日々の暮らしに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

今の生活も大切ですが、老後のための資産形成も大きな課題となっています。

2025年度の公的年金は、前年度と比べて1.9%引き上げられました。

しかし、物価の上昇には追い付いていないため、年金受給者の家計は厳しい状況にあるようです。

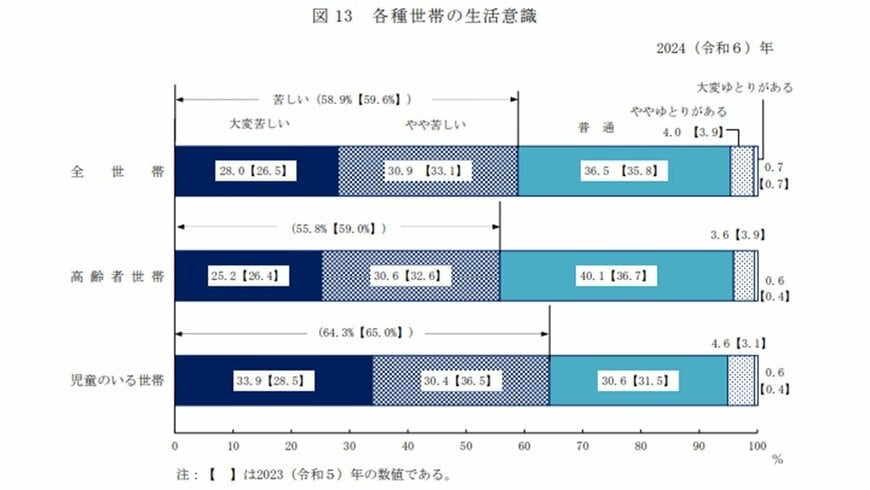

厚生労働省の調査では、高齢者世帯の55.8%が生活状況が「苦しい」と回答しています。

この記事では、「厚生年金+国民年金」の合計が月額10万円未満の人はどれくらいいるのかを解説します。

また、公的年金の平均月額についてもご紹介しますので、老後生活を考える際の参考にしてください。

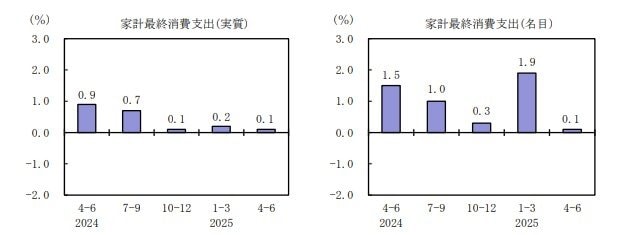

1. 【家計最終消費支出】前期比+0.1%の増加

家計最終消費支出とは、家計が財やサービスに費やす支出の合計額で、GDP(国内総生産)を構成する要素のひとつです。

2025年8月15日、内閣府は「2025年4~6月期四半期別GDP速報(1次速報値)」を公表しました。

このうち、家計最終消費支出は物価の変動を除いた実質で前期比+0.1%、物価の変動をそのまま反映した名目でも前期比+0.1%の増加となりました。

前期にあたる2025年1~3月期の家計最終消費支出では実質が+0.2%、名目が+1.9%でした。

「物価が上昇する中で、消費者が支払う金額も増えたが、それ以上に物価が上がったため、買える量はあまり増えなかった」ことになります。

給料やもらえる年金は少しだけ上がったけれど「スーパーに行くと色々なものが値上がりしていて、結局買えるものの量は変わらない。生活が楽になった気がしない」と感じる状況が、まさにこれにあたります。

これに対して、4~6月期は「物価が安定する一方で、消費の伸びも非常に緩やかになった」ことを示す結果であり、経済状況の変化が見て取れます。

もっとも、9月からは食料品などの値上げラッシュが再開するため、収入が固定されている年金生活の家計を直接的に圧迫します。

多くの家計では引き続き「生活防衛」の意識が強く働き、日用品などの節約志向は続くでしょう。

経済が成長しているとはいえ、年金世帯では今後の値上げに備え、引き続き家計の管理をしっかりと行い、生活を防衛していくことが賢明な選択と言えそうです。