今月は食品をはじめとした値上げが続き、家計への負担が増えているご家庭も多いことと思います。そんな家計が気になる今、年金を主な収入源とする世帯が「住民税非課税世帯」に該当するケースは少なくありません。

今回は、住民税非課税世帯の要件や所得基準、また「なぜ年金受給者のシニア層に非課税世帯は多いのか」その背景や基本的なしくみをわかりやすく解説します。

1. 「住民税非課税世帯」になる3つの要件と《級地区分》とは?

住民税の仕組みにも触れながら、住民税非課税世帯となる要件などを整理していきましょう。

1.1 住民税の基本をおさらい

住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税で、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源となっています。

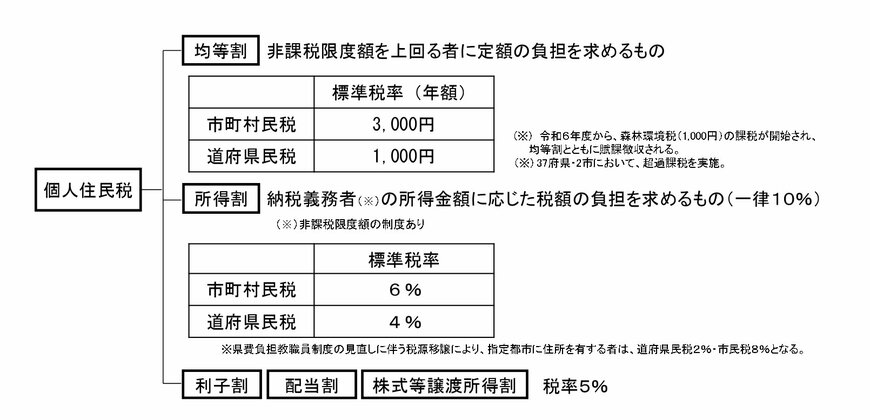

個人住民税は、所得割(※1)と均等割(※2)の合計です。

※1 所得に応じて税額が決まる部分

※2 所得に関係なく一律課税となる部分

均等割・所得割ともに免除になることを「住民税非課税」と言います。「住民税非課税世帯」は、世帯全員が住民税非課税となる世帯を指します。

1.2 非課税となる3つの要件と《級地区分》

住民税が非課税となる要件は、以下のいずれかに該当した場合です。

- 生活保護を受けている

- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である

- 前年の所得が各市町村の基準を下回る

1と2の要件は全ての市区町村で共通となっています。

一方で、3の所得要件は市区町村ごとに異なる基準があります。これは、生活保護法に基づく級地区分という制度が関係しています。級地区分は、地域の物価や生活水準の差を考慮して定められており、物価の高い1級地では所得基準額が高く設定され、物価の低い3級地では基準額が低く設定されます。

同じ年収の世帯でも、住んでいる地域の級地区分や世帯構成によって、住民税非課税世帯に該当するかどうかが異なる場合があります。

次章では、この地域差の具体例として札幌市を挙げて、具体的な基準を見ていきましょう。