厚生労働省は6月に、出生数が68万6061人となり、ついに70万人を下回ったことを発表しました。これは過去最少の記録であり、少子化の深刻さがいっそう際立っています。

こうした近年続く深刻な少子化問題を受け、政府は「子ども・子育て支援金制度」の導入を決定。2026年4月からは、医療保険料に支援金が上乗せされることになります。

なお、「子ども・子育て支援金」は、現役世代もシニア世代もどちらも支援金徴収の対象となります。原則75歳以上の方が対象となる「後期高齢者医療制度」の保険料も同様。支援金が上乗せされます。

来年以降、支援金の徴収が始まることで、75歳以上の多くの方は負担がこれまでよりもわずかに増えることになります。

では、具体的にどの程度、負担額が増えるのでしょうか。

本記事では、「子ども・子育て支援金制度」の概要に加え、75歳以上シニア世代の月々の負担額の目安についても解説していきます。

1. そもそも 「子ども・子育て支援金制度」とは?

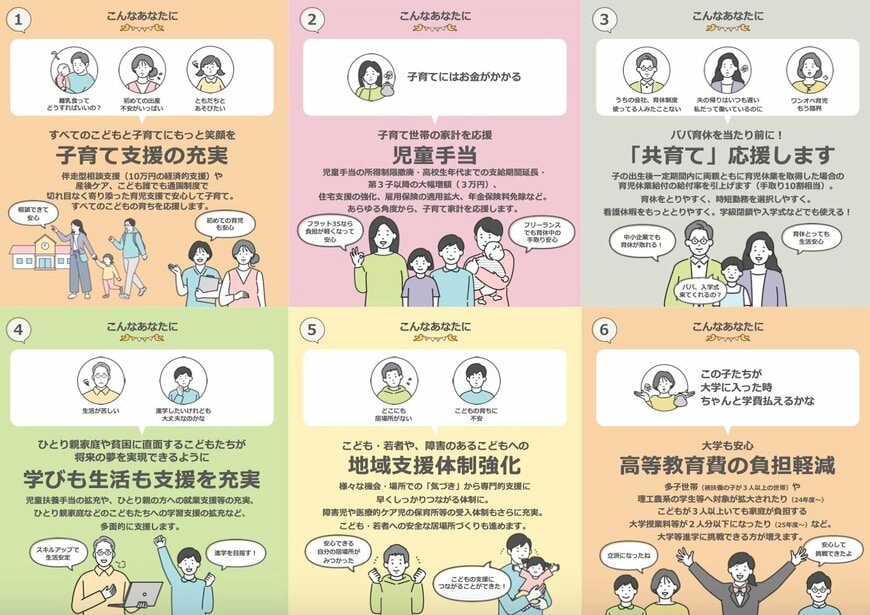

「子ども・子育て支援金制度」は、少子化の歯止めを目的に、子育て環境の充実を図るため、社会全体でその費用を分担する仕組みとして設けられた制度です。

この制度は、子育て世帯を支援することを目的としており、児童手当の充実や保育サービスの質の向上などを通じて、安心して子育てができる環境づくりを進めることを目指しています。

なお、2026年4月以降、子ども・子育て支援金の財源確保のために、「すべての世代」が加入する医療保険料に上乗せするかたちで支援金の徴収が始まります。

つまり、現役世代に限らず、「シニア世代」も負担の対象となる点に留意が必要です。

1.1 「子ども・子育て支援金制度」はシニア世代も徴収の対象なの?

前章で述べたとおり、すでに年金で生活している75歳以上の方も「子ども・子育て支援金」の負担対象に含まれます。

従来、子育て支援に必要な費用は、主に税金や企業からの拠出によってまかなわれてきました。

しかし、少子化が深刻さを増す中で、支援の充実と制度の維持を実現するためには、高齢者を含めたすべての世代がその費用を担うことが求められています。

政府はこの点について、「支援金の給付対象とならない高齢者にとっても、効果的な少子化対策が経済・社会の安定や国民皆保険制度の持続に寄与することは重要な意味を持つ」と説明しています。

「子ども・子育て支援金制度」の徴収は2026年4月から始まりますが、負担額はいくらになるのでしょうか。