2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。

いくつかの改正案が盛り込まれていますが、今回は「遺族年金の改正案」について解説していきます。

「夫が働き、妻が家事や育児を担う」そんな考え方が主流だった時代もありましたが、近年は共働きがあたりまえになりつつあります。

年金制度は、いまだこうした昔の価値観に基づいた仕組みが残っていますが、時代の変化とともに、少しずつ制度も変わりつつあるようです。

遺族年金の改正案もその一つです。「遺族厚生年金」の受給条件における男女差は、長年にわたり不公平だと指摘されてきました。今回、その男女差が解消される方向で進められています。

では、今回の改正によって、どのような世帯に影響が出るのか。本記事では、遺族厚生年金の改正ポイントや背景とともに、影響を受けやすい世帯の特徴について詳しく解説していきます。

1. そもそも「遺族年金」とは?誰が対象?

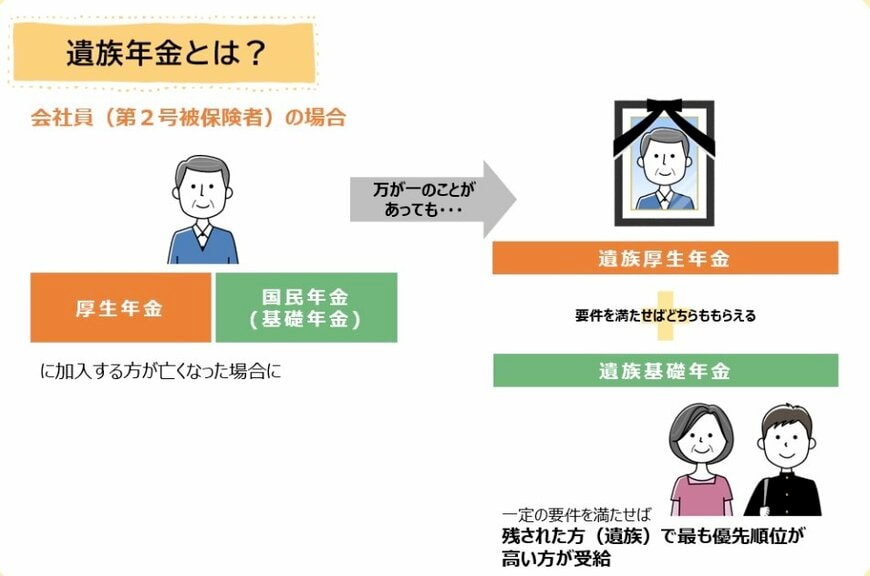

「遺族年金」は、国民年金または厚生年金の加入者が亡くなった際に、その遺族が受け取ることができる年金制度です。

制度は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれており、故人の加入状況や遺族の属性によって受給対象が決まります。

受給には、保険料の納付状況や遺族の年齢・扶養関係など、所定の条件をすべて満たすことが求められます。

また、現在の「遺族厚生年金」には、性別によって受給要件に差があることも理解しておきましょう。

1.1 「遺族厚生年金」は男女によって要件に違いがあるって本当?

現行の遺族厚生年金制度では、男女で受給要件に違いがあることが課題となっています。

たとえば、配偶者を亡くした場合、30歳以上の妻は生涯にわたって遺族厚生年金を受け取れますが、夫の場合は55歳以上でないと受給資格が得られず、実際の支給開始も60歳からに限定されています。

この制度は、かつて主に男性が家計を支える家庭モデルを前提に設計されたものでした。

しかし、共働き世帯が一般的となった今、その前提が現代の実情とずれてきており、制度の見直しを求める声が強まっています。

そのため、遺族年金の受給要件については、性別に依存しない公平な仕組みへの改正を目指して、政府も検討を進めています。