3. 遺族厚生年金の「改正の影響」を受けやすい世帯とは?

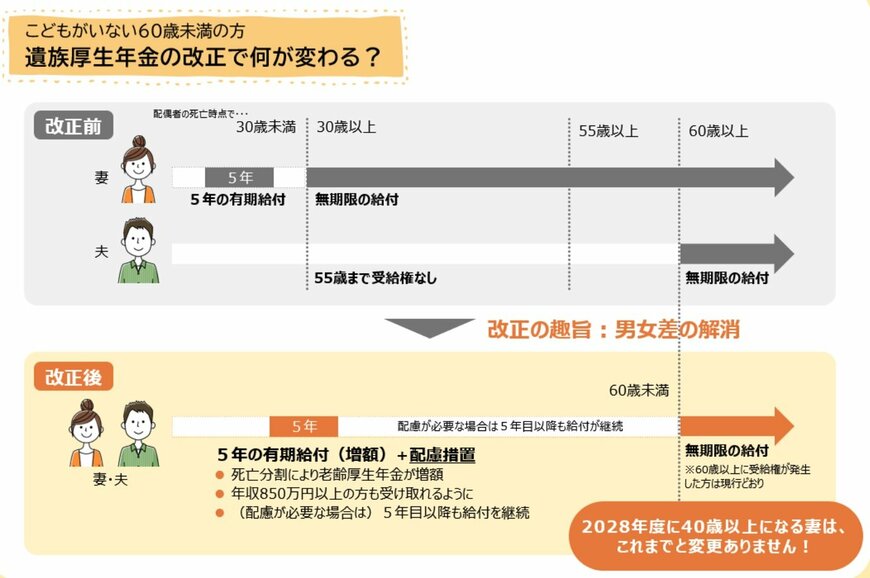

現行制度では、妻が遺族厚生年金を受け取る際、30歳以上であれば終身給付が認められていますが、30歳未満で子どもがいない場合は、支給期間が原則5年間に限定されています。

しかし、今回の改正案が実現すると、この年齢要件は段階的に引き上げられ、最終的には60歳以上の妻のみが生涯にわたって受給可能となり、60歳未満で子どもがいない場合は5年間の有期給付に統一される方向です。

この制度改正により、妻に対する保障は全体として縮小し、将来的には受け取れる年金額が減少する可能性が高まります。

特に、移行期間がおよそ20年にわたることから、現在40歳未満の妻がいる家庭では影響が大きくなると見込まれています。

そのため、万が一夫を失った場合でも家計が維持できるよう、事前に備えておくことがこれまで以上に重要となるでしょう。

3.1 遺族厚生年金の改正の「影響を受けない」世帯もある?

最後に、今回の遺族厚生年金の改正において、「対象外」となる世帯についても整理しておきましょう。

- 既に遺族厚生年金を受給している方

- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方

- 18歳年度末までのこどもがいる方

- 2028年度に40歳以上になる女性

上記の条件に該当する方については、改正後もこれまで通り遺族厚生年金を受給でき、制度の変更による影響を受けることはありません。

4. 遺族年金の改正により保険の見直しも要検討

今回は遺族年金の仕組みと今後の改正について詳しく解説していきました。

家族に万が一のことがあった場合に備えて、生命保険に加入している方もいるのではないでしょうか。

その際、遺族年金の受け取りも想定して保険に加入することも多いかと思いますが、今回の改正によって保険の見直しが必要になるかもしれません。

まずは、自分の世帯が今回の改正によって影響を受けるのかどうかを確認し、必要であれば対策をとるのが望ましいでしょう

参考資料

- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

- 厚生労働省「年金制度改正法案を国会に提出しました」

- 厚生労働省「次期年金制度改正の全体像(案)」

- 日本年金機構「遺族年金」

- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

荻野 樹