2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まることをご存じでしょうか。

この制度は、少子化対策の一環として、子育て世帯を社会全体で支えるための財源確保を目的としています。

ただし、子どものいない世帯は給付の対象外となるため、「独身税」とも揶揄され、議論を呼んでいます。

名称だけが注目されがちですが、制度の中身や実際の保険料負担額については、あまり知られていないのが現状です。

本記事では、「子ども・子育て支援金制度」の仕組みと、負担額の目安について紹介します。

1. 2026年4月から徴収が開始! 「子ども・子育て支援金」とは?

「子ども・子育て支援金制度」は、少子化への対応をさらに強化するために設けられたものです。

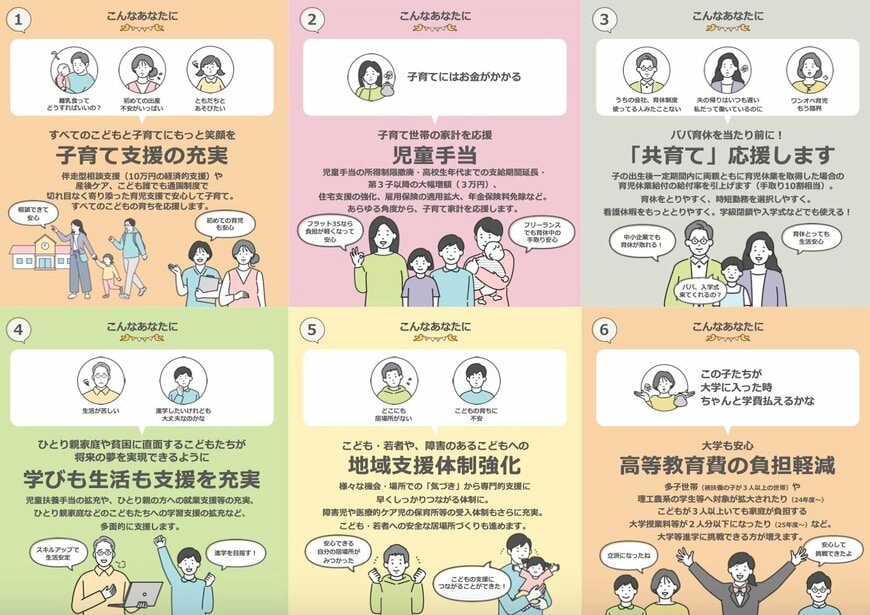

主な目的は、子育て家庭への支援を強化することにあり、児童手当の充実や保育サービスの拡充を通じて、子育てしやすい社会の実現を目指しています。

2026年4月より、「子ども・子育て支援金」の財源確保の一環として、医療保険料に上乗せする形で支援金が徴収されることになります。

では、「子ども・子育て支援金」の負担対象となるのは、具体的にどのような人なのでしょうか。

1.1 2026年4月から「子ども・子育て支援金」が徴収され始めるのはどんな人?

子ども・子育て支援金の負担対象となるのは、「すべての世代・すべての経済主体」です。

そのため、子どもがいない人や、すでに現役を引退して年金で生活をする高齢者も負担の対象に含まれます。

支援金を支払う人の範囲が広い一方で、給付の対象は子育て世帯に限られていることから、「独身税」といった表現が使われるようになったのでしょう。

政府はこうした背景を踏まえ、「子育て世帯以外の人にとっても、少子化対策の効果によって社会や地域の持続可能性が高まり、国民皆保険制度の安定にもつながる」と意義づけています。

では、具体的に「子ども・子育て支援金」の負担額はいくらくらいなのでしょうか。