2. 申請しないともらえない「年金関連」の公的なお金 2選

まず、シニア世代向けの「申請が必要な」公的支援のうち、公的年金と特に関わりの深い2種類について説明します。

2.1 1:年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準未満の方を対象とした制度です。

ここでは、その中でもシニア世代との関わりが最も大きい「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者

- 同一世帯の全員が市町村民税非課税

- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

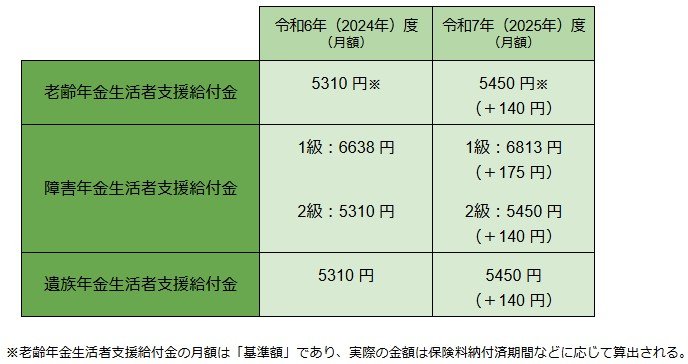

2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の基準額は、2024年度から140円引き上げられ、月額5450円となりました。

ただし、この金額はあくまで基準であり、実際の支給額は月額5450円をもとに保険料納付済期間に応じて算出され、以下①と②の合計額として支給されます。

- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

これまで特に年金を受給していない方で、65歳に達したときに年金生活者支援給付金を受け取る場合、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金事務所に「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があり、通常、65歳になる3カ月前をめどに、年金請求書(事前送付用)が送付されます。

なお、転居など何らかの事情で受け取れなかった場合は、日本年金機構のWebサイトでダウンロードも可能です。

2.2 2:加給年金

年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって重要なのが「加給年金」です。

これは、年金における家族手当のような役割を持つ制度です。

対象となるのは、厚生年金に20年以上加入している人が、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、特定の「配偶者」や「子ども」を扶養している場合です。

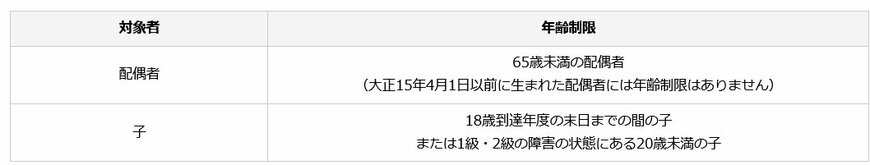

- 配偶者:65歳未満

- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

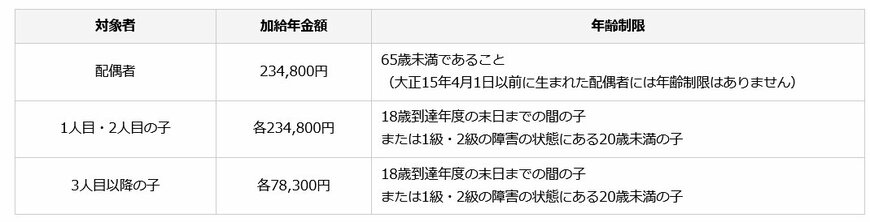

参考までに、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

- 配偶者:23万9300円

- 1人目・2人目の子:各23万9300円

- 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金の受給者については、生年月日に応じて、配偶者に3万5400円から17万6600円の特別加算が支給されます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定の条件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」として上乗せされることがあります。

留意点として、加給年金は年金機構のホームページでダウンロードできる「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出しなければ支給されません。

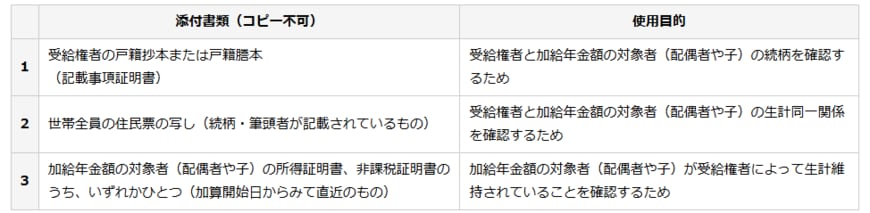

申請の際には、原則として次のような書類が必要です。

ただし、該当届に本人および加給年金額の対象者の個人番号(マイナンバー)を記載すれば、添付書類を省略できます。

この場合は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」のみで申請が可能です。