2025年6月、新たな「年金制度改正法」が成立し、年金を取り巻く環境は常に変化しています。

公的年金は、私たちの老後の生活を支える重要な柱であり、その仕組みや受給額について正確な知識を持つことは不可欠です。しかし、年金の受給額は個々人の加入状況や働き方によって大きく異なり、一概に「いくらもらえる」と言い切れるものではありません。

厚生労働省のデータを見ても、平均額だけでなく、幅広い受給額帯に人々が分布していることがわかります。

本記事では、公的年金制度の基本的な構造から、2025年度の年金額改定、さらには年代別の平均受給額までを詳しく解説します。あなたの老後設計に役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 公的年金のしくみ

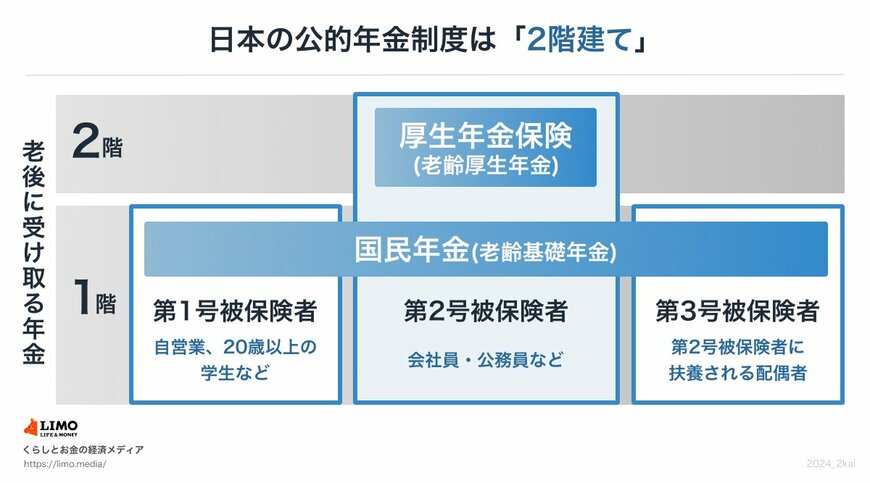

公的年金制度は「2階建て」の構造になっています。

1.1 1階部分:国民年金

公的年金の1階部分は「国民年金」です。原則として、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入します。

国民年金保険料は、2025年度は月額1万7510円と全員一律です。保険料を全期間(480ヶ月)納付すると、65歳以降に満額(2025年度は月額6万9308円)の年金を老齢基礎年金受け取れます。

未納期間がある場合、その月数に応じて満額から差し引かれて支給されます。

1.2 2階部分:厚生年金

国民年金に上乗せされる形で、会社員や公務員などが加入するのが2階部分の「厚生年金」です。

厚生年金保険料は、個人の収入に応じて決まります。具体的には、標準報酬月額(上限65万円)や標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算されます。

将来受け取れる厚生年金の額は、加入期間が長く、在職中の収入が高かった人ほど多くなるのが特徴です(ただし上限があります)。

これにより、現役時代の働き方が年金額に反映される仕組みになっています。