2025年も半ばに差し掛かり、日中の日差しが次第に強くなる季節となりました。夏の到来を前に、多くの人が自身のライフプラン、特に老後の生活資金について考えを巡らせる時期かもしれません。

現在の日本では、物価上昇が続いており、公的年金がどれくらい頼りになるのか、関心が高まっています。日本の公的年金制度は複雑に見えるかもしれませんが、ご自身の将来のためにその仕組みを理解しておくことは非常に重要です。

2025年度の年金額は前年度から1.9%引き上げられ、さらに2025年6月13日には年金制度の機能強化のための改正法が成立しました。これらの変更は、私たちの年金受給に直接影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、そんな公的年金制度の基本的な構造をわかりやすく解説し、最新の年金額、そして各年代が実際にどれくらいの年金を平均で受け取っているのか、具体的なデータをもとに検証してみませんか。

1. 公的年金の仕組みを解説

公的年金のしくみの基本をおさらいしましょう。

1.1 1階部分:国民年金(基礎年金)

- 加入対象:原則として、国内に住む20歳以上から60歳未満の全ての人

- 年金保険料:全員一律

- 老後の受給額:保険料を全期間(480カ月)納めれば満額

1.2 2階部分:厚生年金

- 加入対象:会社員や公務員、またパートで特定適用事業所に働き一定要件を満たした方が、国民年金に上乗せで加入

- 年金保険料:収入に応じて決まる(上限あり)

- 老後の受給額:加入期間や納めた保険料により個人差が大きい

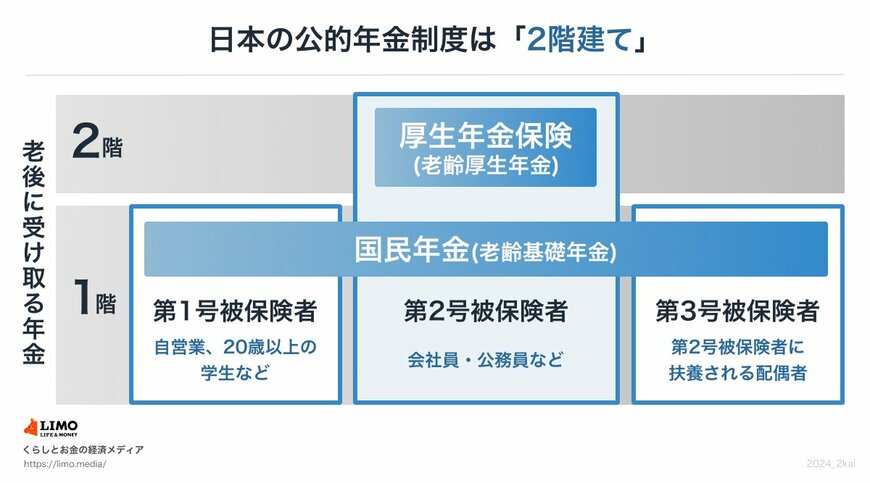

日本の年金制度はしばしば「2階建て」と例えられます。1階部分は「国民年金」で、原則として国内に住む20歳以上60歳未満の全員が加入し、年金保険料は全員一律です。

2階部分の「厚生年金」には、会社員や公務員などが国民年金に上乗せする形で加入します。現役時代に支払う年金保険料は、収入に応じて決まります。

このように、国民年金と厚生年金は、加入対象者と保険料の決まり方に大きな違いがあるのです。

1.3 2025年度の年金改定

また、公的年金の年金額は賃金や物価の動きを踏まえて年度ごとに改定されるルールがあります。

2025年度の年金額例は、前年度より1.9%引き上げられており、国民年金(老齢基礎年金)は満額で月額6万9308円(1人分)です。厚生年金は会社員の夫と国民年金の妻をモデルとして、月額23万2784円(夫婦2人分)です。

ただし実際に受け取る年金額は、現役時代の年金加入状況によって一人ひとり違います。