今年の春ごろから「障害年金の申請について不支給になったケースが2024年度に増加」と相次いで報じられ、厚生労働省が調査にのりだし6月に調査報告書を発表するなど動きがあった「障害者支援制度」。いま社会全体で注目が集まっています。そんな「障害者支援制度」のなかでも「精神障害者保健福祉手帳」は、生活や就労に不安を抱える方々の暮らしを支える制度で、等級ごとに異なるサポートもあります。

今回は厚生労働省の「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」をもとに、手帳の所持状況や等級ごとの違い、「どんな支援が受けられるのか?」などのしくみについて解説します。

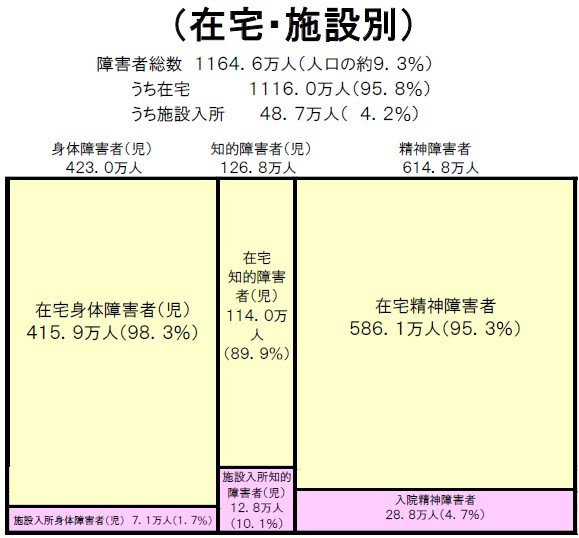

1. 障がい者総数は1164万6000人「約9割が在宅」

厚生労働省が公表した「令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果の概要」では、日本に暮らす障がいがある人の実態が明らかにされています。

※本調査は不定期に実施されており、2022年(令和4年)の前回は2016年(平成28年)に行われています。今回ご紹介する数値は、現時点での最新の調査結果に基づいています。

1.1 在宅・施設別の障がい者の総数について

厚生労働省の2022年調査によると、日本の障がい者総数は1164万6000人で、これは全人口の約9.3%にあたります。そのうち、95.8%にあたる1116万人が在宅で生活しており、9割以上が地域で暮らしていることがわかります。特に身体障害者や精神障害者では、95%超が在宅生活を送っており、これは地域支援体制の広がりや在宅支援の整備が背景にあると考えられます。障がいには種類があり、それぞれニーズが異なりますが、こうした支援を受けるための制度の一つに「障害者手帳」があります。手帳は3種類あり、全ての障がい者が所持しているわけではなく、制度の利用には申請と認定が必要です。

次は「精神障害者保健福祉手帳」の所持者について詳しく見ていきましょう。