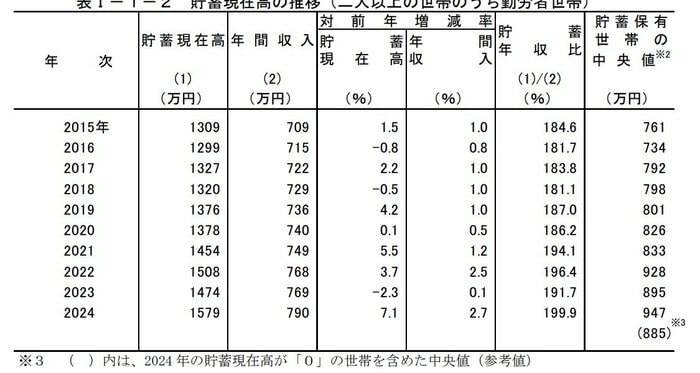

2. 二人以上の「働く世帯」に絞ると貯蓄額は平均1579万円

では、二人以上世帯のうち「勤労者世帯」に絞ったデータも見ていきます。

2.1 【働く世帯】二人以上世帯のうち勤労者世帯の貯蓄・負債額

貯蓄

- 貯蓄現在高:1579万円

- 貯蓄保有世帯の中央値:947万円

- 貯蓄現在高が「0」の世帯を含めた中央値(参考値):885万円

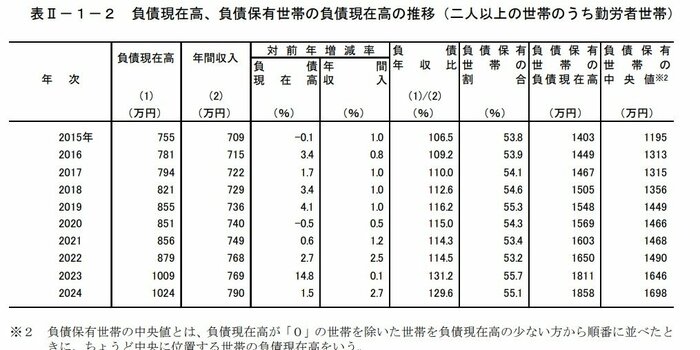

負債

- 負債現在高:1024万円

- 負債保有世帯の平均値:1858万円

- 負債保有世帯の中央値:1698万円

二人以上世帯全体と比較すると、貯蓄現在高は約400万円下がります。また貯蓄額の中央値については、貯蓄保有世帯に絞っても1000万円を下回りますね。

世帯主の平均年齢を比べると、勤労者世帯は50.3歳、二人以上世帯全体は59.9歳。この10歳ほどの差が、貯蓄現在高の差の要因と考えられそうです。

勤労者世帯は住宅ローンなどの負債を抱え、老後資金の準備はまだ先の話というケースも多いのでしょう。ちなみに、勤労者世帯の年間収入の平均値は790万円となっています。

また、貯蓄現在高から負債現在高を引いた「平均値で考える純貯蓄額」は555万円です。

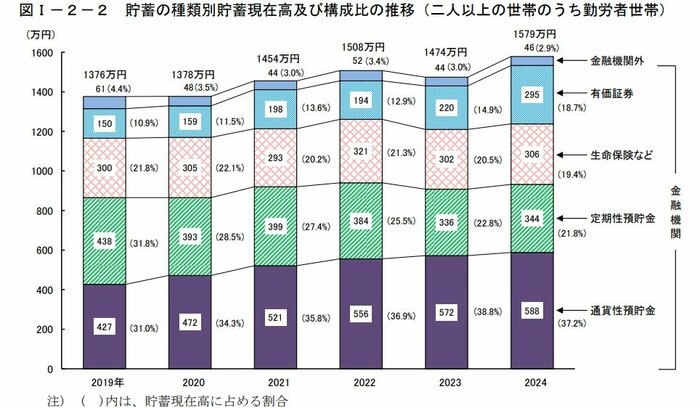

次にこの「貯蓄」の内訳について詳しく見てみましょう。

2.2 【働く世帯】貯蓄の種類別構成比

- 金融機関:1533万円(97.1%)

- 通貨性預貯金:588万円(37.2%)

- 定期性預貯金:344万円(21.8%)

- 生命保険など:306万円(19.4%)

- 有価証券:295万円(18.7%)

- 貸付信託・金銭信託:4万円(0.3%)

- 株式:144万円(9.1%)

- 債券:22万円(1.4%)

- 投資信託:124万円(7.9%)

- 金融機関外:46万円(2.9%)

現在貯蓄高:1579万円

貯蓄の内訳で最も多いのは通貨性預貯金、その次に定期性預貯金が続きます。

2023年と比較すると、特に通貨性預貯金と有価証券が増加しています。通貨性預貯金は前年比で16万円(2.8%)増加し、2003年以降右肩上がりとなっています。

また、有価証券は前年比で75万円(34.1%)と大幅に増え、これで2年連続の増加となりました。

こうしたことから、流動性の高い預貯金が引き続きメインとなる一方で、有価証券による資産運用への取り組みが増えていることがうかがえます。