5. 65歳以上夫婦の「1ヵ月の生活費」はどれくらい?【無職世帯のケース】

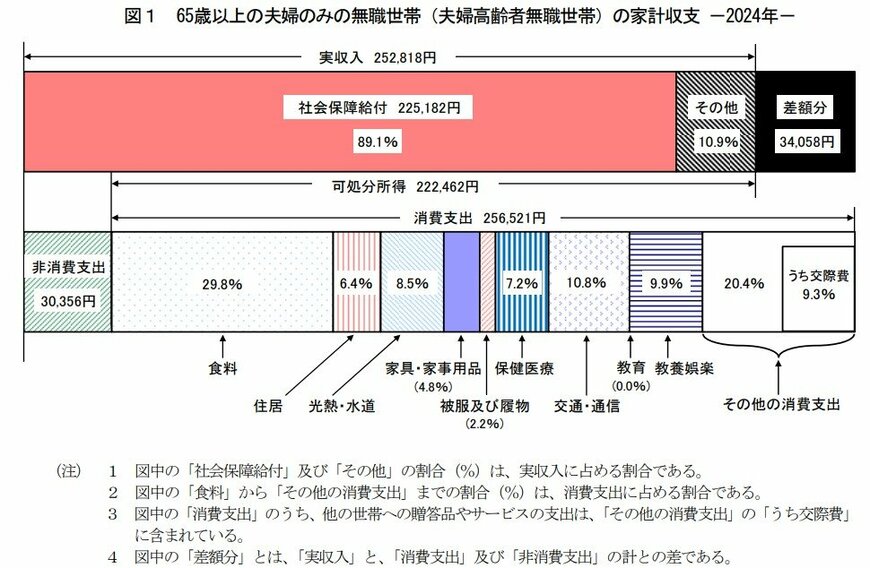

5.1 収入:25万2818円

■うち社会保障給付(主に年金):22万5182円

5.2 支出:28万6877円

■うち消費支出:25万6521円

- 食料:7万6352円

- 住居:1万6432円

- 光熱・水道:2万1919円

- 家具・家事用品:1万2265円

- 被服及び履物:5590円

- 保健医療:1万8383円

- 交通・通信:2万7768円

- 教育:0円

- 教養娯楽:2万5377円

- その他の消費支出:5万2433円

- 諸雑費:2万2125円

- 交際費:2万3888円

- 仕送り金:1040円

■うち非消費支出:3万356円

- 直接税:1万1162円

- 社会保険料:1万9171円

5.3 家計収支

- ひと月の赤字:3万4058円

- エンゲル係数(※消費支出に占める食料費の割合):29.8%

- 平均消費性向(※可処分所得に対する消費支出の割合):115.3%

65歳以上の夫婦の家計状況を詳しく見ていくと、毎月の収入は25万2818円で、その大部分が公的年金などの社会保障給付金であることがわかります。多くの方にとって高齢期の主要な収入源であるのでしょう。

一方、支出の合計は28万6877円です。その内訳は、食費や住居費、光熱費など日々の生活に必要な消費支出が25万6521円、税金や社会保険料などの非消費支出が3万356円となっています。

ここで注目すべきは、エンゲル係数が29.8%とやや高めである点です。

エンゲル係数は、家計の消費支出に占める食費の割合を示すもので、一般的にこの数値が高いほど生活水準が低い傾向にあるとされています。65歳以上の夫婦の場合、食費が生活費の中で比較的大きな割合を占めていますね。

さらに、平均消費性向が115.3%と100%を超えており、収入に対して支出が多い状態、つまり赤字になっているのです。具体的には、毎月3万4058円の赤字が発生し、この不足分は主にこれまで蓄えてきた貯蓄を取り崩すことで賄っていくことになるでしょう。

シニアになると、現役時代のような安定した収入が見込めなくなることが多いため、このような毎月の赤字は、長期的に見ると貯蓄残高を減少させてしまいます。

現在の貯蓄額の程度によって、今後の生活設計を慎重に考える必要があると言えるでしょう。

例えば、支出の見直しや、可能な範囲での収入確保(例えば、健康状態に合わせて短時間の仕事をするなど)も視野に入れる必要があるかもしれません。

6. 資産形成には「支出の見直し」も大切

平均寿命が延びる一方で、健康寿命との間にはギャップがあります。「年金だけで本当に暮らしていけるのか…」と、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

今から対策できそうなことには早めに取り組んでおきたいですね。

資産運用を活用するなどして、老後資金を少しずつ増やしていくことも大切ですが、それと同じくらい「支出の見直し」も欠かせません。

たとえば、毎月のスマホ料金や保険料、使っていないサブスクリプションなどは、積み重なると意外と大きな負担になります。一度見直して、本当に必要なものか、もっとお得なプランはないかチェックしてみましょう。

健康リスクに備えつつ、必要な支出とそうでない支出を見極めて、賢く老後に備えていきたいですね。

参考資料

- 厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」

- 厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」

- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」

矢武 ひかる