7. 【参考】年金から住民税などを「特別徴収=天引き」するのはどうしてですか。

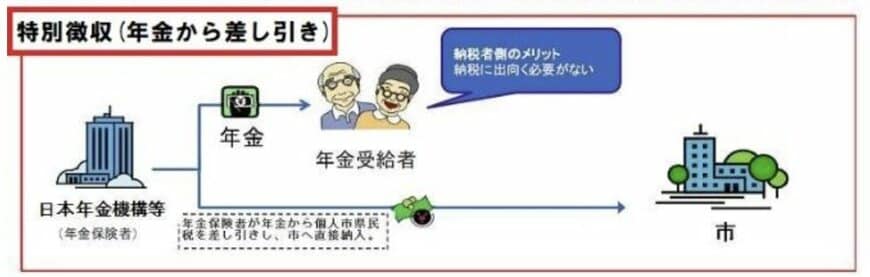

住民税は、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源となっているとお伝えしました。この住民税、実は給与からだけでなく、多くの場合は老齢年金からも天引きされます。

ここでは、最低限知っておきたい「年金からの天引きに関すること」を説明します。

7.1 Q 多くの場合、住民税を年金から天引きで納めるのはどうして?

→A 高齢者の方々と市区町村の両方にとって、支払いや徴収の手間を減らすための便利な仕組みです!

高齢者の方にとってのメリット

年金から自動的に天引きされるので、自分で銀行や郵便局へ支払いに行く必要がありません。また、支払いを忘れてしまう心配もありません。

年金から天引きされるもの

- 介護保険料

- 国民健康保険料(税)

- 後期高齢者医療保険料

- 住民税

- 森林環境税

老後の年金から、各種保険料(税)が自動的に天引きされることが多い点には留意しましょう。

8. 【5月末締め切り迫る自治体も】住民税非課税世帯への《現金3万円給付》

「住民税非課税世帯を対象とする3万円給付金」の給付スケジュールは自治体により異なるため、申請期限も一律ではありません。

すでに申請受付を終了した自治体もあるほか、この5月に申請期限が迫る自治体も。下記でその例を紹介します。

- 東京都大田区:令和7年5月30日(金曜日) 当日消印有効

- 神奈川県横浜市:令和7年5月30日(金曜日)【必着】 ※基準日の翌日から令和7年5月30日(金曜日)までに生まれたお子さんの申請については【消印有効】

- 東京都多摩市:5月30日(金曜日)(消印有効)、ただしこども加算の申請期限は、令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)

申請方法などの詳細は各自治体により異なります。必ずお住まいの地域の正確な最新情報を、ウェブサイトや広報誌などで確認してください。

支給対象となったら、しっかり受け取り活用したいですね。今回の給付金に限らず、国や自治体がおこなう助成や給付金は「申請しないと受け取れない」ものが多くあります。 こうした「公的なお金」に関する情報にもアンテナを高く張っておきましょう。

9. まとめ

今回は「住民税非課税世帯」を対象とする給付金について確認してきました。ご自身の自治体の給付金はしっかりと確認し、受け取りもれがないようにしていきましょう。

また、年金暮らしの高齢者世帯が「住民税非課税世帯」になりやすいことからも、老後の収入はいまと比べ大きく下がることを想定して動いておく必要があります。

給付金は一時的な支援ですので、例えば公的年金だけでは足りない分の生活費は、別途自分自身で貯めておかねばなりません。年金から天引きされる税金や社会保険料などがあることも踏まえておく必要がありますね。

一度にまとまったお金を準備することは簡単ではありません。いまできる金額で、無理なくコツコツと準備をしていきましょう。

参考資料

- 内閣府特命担当⼤⾂(経済財政政策)「国⺠の安⼼・安全と持続的な成⻑に向けた総合経済対策」

- 総務省「個人住民税」

- 札幌市「個人市民税」

- 厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」

- 金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」

- 日本年金機構「年金Q&A (年金の受給)」

- 東広島市「公的年金からの特別徴収(年金特別徴収)について」

- 東京都大田区「令和6年度大田区物価高騰重点支援給付金のご案内」

- 横浜市「【3万円給付金】物価高支援給付金の申請手続き」

- 多摩市「《3万円》令和6年度非課税世帯物価高騰支援給付金とこども加算2万円のお知らせ」

矢武 ひかる