公的年金は老後の重要な収入源の一つではありますが、年金だけで日々の生活を完全にまかなえるとは限りません。

実際、厚生労働省が発表した「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」によれば、年金収入のみに頼って生活している高齢者世帯は全体の41.7%にとどまっています。

上記の結果からも、多くのシニア世帯が年金だけでは十分な生活を維持できず「経済的に厳しい」と感じていることがうかがえます。

そうした背景から、現在の生活保護受給世帯では、高齢者世帯が全体の約半数を占めているのが実情です。

では、現在のシニア世代が受け取っている年金額は、月々どの程度なのでしょうか。

本記事では、現代のシニア世代が受け取っている年金の実情について解説します。

「生活保護世帯」や「住民税非課税世帯」における高齢者の割合についても触れていますので、あわせて参考にしてください。

1. 生活保護世帯の約半数が高齢者って本当?

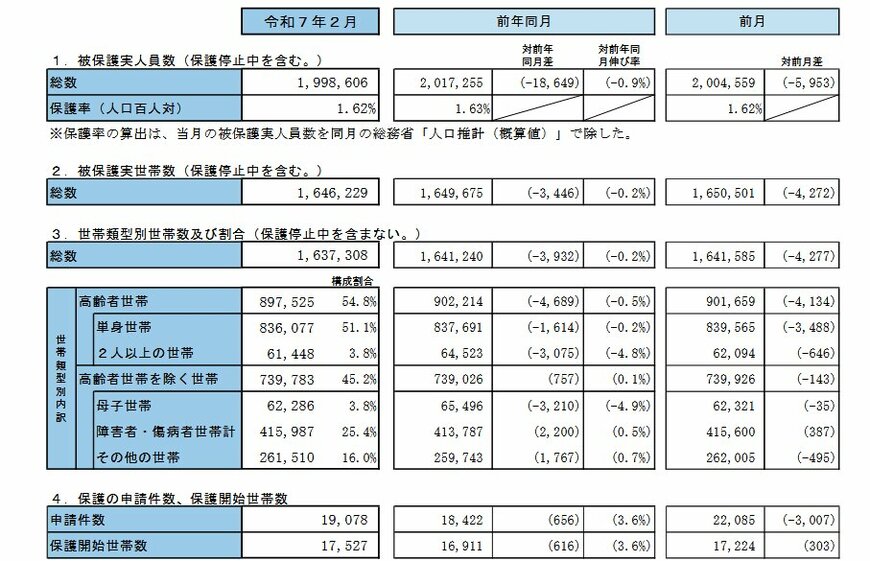

厚生労働省が公表した「生活保護の被保護者調査(令和7年2月分概数)」によると、2025年2月時点で生活保護を受けている人の総数は約200万人にのぼりました。

これは全人口の1.62%に相当し、日本のおよそ100人に1人が生活保護を受給している計算になります。

さらに、同調査による生活保護世帯の内訳を見ると、54.8%が高齢者世帯であり、高齢者の生活困窮が深刻な状況にあることがわかります。

【世帯類型別世帯数及び割合(保護停止中を含まない)】

- 高齢者世帯:54.8%

- 母子世帯:3.8%

- 障害者・傷病者世帯:25.4%

- その他の世帯:16.0%

上記の統計からも明らかなように、生活保護受給者に占める高齢者の割合は、非常に高い水準にあります。

1.1 高齢者の多くが「住民税非課税世帯」という現状も…

前章では、生活保護を受けている世帯のうち約半数が高齢者世帯であることを紹介しましたが、実は、高齢者の多くが「住民税非課税世帯」にも該当しています。

住民税非課税世帯とは、文字どおり住民税の課税対象とならない世帯を指し、一般的には所得水準の低い世帯が該当します。

厚生労働省が実施した「令和5年 国民生活基礎調査」によると、年代別の「住民税非課税世帯の割合」は下記のとおりです。

【年代別:住民税非課税世帯の割合】

- 29歳以下:32.7%

- 30~39歳:11.9%

- 40~49歳:10%

- 50~59歳:13.5%

- 60~69歳:21.6%

- 70~79歳:35.8%

- 80歳以上:52.5%

- 65歳以上(再掲):38.1%

- 75歳以上(再掲):49.1%

60歳代以降になると、住民税非課税世帯の割合は大きく増加し、特に80歳以上の年齢層では、約半数が住民税非課税世帯に該当しています。

このデータからも、高齢者の多くが経済的に厳しい状況に置かれていることが明らかであり、日々の暮らしに不安を感じながら生活している実態が見て取れます。

「生活保護世帯」や「住民税非課税世帯」は、いずれも収入が一定水準を下回っていることが主な要件の一つです。

では、シニア世代にとっての主な収入源といえば年金ですが、その受給額はどの程度なのでしょうか。

次章では、国民年金・厚生年金の平均受給額について、年代別に詳しく紹介していきます。