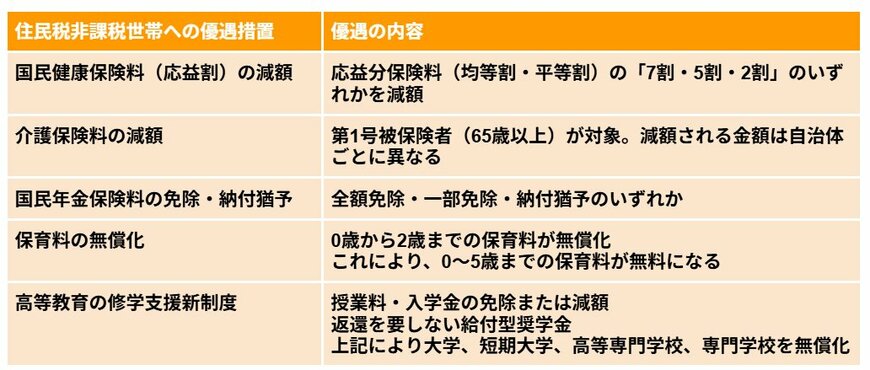

6. 【給付金だけじゃない!】住民税非課税世帯を対象とした「5つの優遇措置」

住民税非課税が受けられる支援は、今回のような一時的な給付金だけではありません。幅広い世代の住民税非課税世帯が対象となる、国や自治体の優遇措置についてもチェックしておきましょう。

- 国民健康保険料(応益割)の減額

- 介護保険料の減額

- 国民年金保険料の免除・納付猶予

- 幼児教育・保育の無償化

- 高等教育の修学支援新制度

上記の例のように、住民税非課税世帯を対象とする各種優遇措置には、保険料の負担軽減や、子育て世帯に向けた保育・教育費の支援などが含まれています。

自治体独自の優遇措置や助成が設けられているケースもありますので、お住まいの自治体ホームページ等でご確認ください。

7. まとめにかえて《3万円給付金》5月に申請締め切りの自治体も

今回は、現在支給が進行中の、住民税非課税世帯を対象とする「3万円給付金」のあらましに触れたあと、住民税の基や、住民税が非課税となる所得・収入のボーダーラインを見てきました。

「住民税非課税世帯を対象とする3万円給付金」の給付スケジュールは自治体により異なりますが、申請期限が迫る自治体もちらほら出てきています。下記で例を紹介しましょう。

※なお、お住まいの地域の情報は、自治体のホームぺージや広報誌などで最新の正確な情報をご確認ください。

- 東京都杉並区:令和7年4月30日(水曜日)

※郵送の場合は「令和7年4月30日(水曜日)」の消印有効、電子申請の場合は午後11時59分

- 東京都品川区:令和7年5月12日(月)オンライン申請、郵送申請共通

※郵送申請の場合は、「令和7年5月12日(月)」の消印有効

- 神奈川県横浜市:令和7年5月30日(金曜日)【必着】

※基準日の翌日から令和7年5月30日(金曜日)までに生まれたお子さんの申請については【消印有効】

支給対象となったら、しっかり受け取り活用したいですね。今回の給付金に限らず、国や自治体がおこなう助成や給付金は「申請しないと受け取れない」ものが多くあります。

こうした「公的なお金」に関する情報にもアンテナを高く張っておきましょう。

8. ◆豆知識◆【10年未満だと受け取れない】年金の「資格期間」を知っていますか?

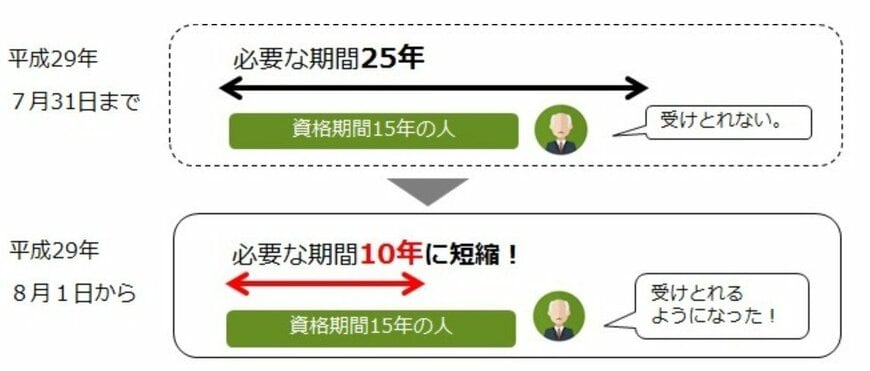

なお、国民年金(老齢基礎年金)を受給するためには、一定の年金加入期間が必要です。これを「資格期間」といいます。

この資格期間はかつては25年間でしたが、2017年8月1日以降「10年間」となっています。

8.1 「資格期間」とは?

- 国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間

- サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)

- 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)

これらの期間を合計したものが「資格期間」です。資格期間が10年(120カ月)に満たない場合は、年金を受給することができません。

参考資料

- 株式会社帝国データバンク「2025年2月のカレーライス物価、1食407円 初の400円突破 5年間で5割高、コメ・野菜の値上がりが家計直撃 3月は1食420円前後まで上昇予想」(PR TIMES)2025年4月10日

- 東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」

- 総務省「個人住民税」

- 国税庁 高齢者と税(年金と税)「年金収入の所得計算、所得控除の増額」

- 厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」

- 厚生労働省「年金を受けとるために必要な期間が10年になりました」

吉沢 良子