6月には住民税や国民健康保険料に関する通知が届きます。年金受給者の多くは年金から税金や社会保険料が天引きされるため、いくら差し引かれるのかあらためて確かめておきたいところです。

私たちは、どの年齢であっても公的な医療保険に加入します。75歳未満の人は、国民健康保険や会社の健康保険、75歳以上の人は後期高齢者医療保険の加入対象です。

後期高齢者医療保険料は都道府県ごとに決められていますが、平均保険料はいくらなのでしょうか。

この記事では、後期高齢者医療保険料を都道府県別に見ていきます。また、年金収入のみの受給者に絞って、平均額を確かめていきます。

1. 後期高齢者医療制度をおさらい

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人や、65〜74歳で一定の障害状態にある人が加入する公的医療保険です。75歳になると国民健康保険や会社の健康保険から自動で後期高齢者医療保険へ移行します。

後期高齢者医療保険の加入者は、国保や健康保険加入時と同様、保険料を納めます。保険料は都道府県ごとに決められており、平均額は以下のとおりです。

後期高齢者医療保険料は、2024年度に大幅な改正がありました。それまでの保険料だった6575円から507円(7.7%)増加し、年間約6000円の負担が増えました。また、以下のように改正も行われています。

- 「後期高齢者1人あたりの保険料」と「現役世代の健康保険料の後期高齢者支援分」の負担伸び率の見直し

- 出産育児一時金の原資として、後期高齢者医療保険料の7%を支援

- 2024年度のみ、一部の人の保険料負担の増加を緩和

後期高齢者1人あたりの保険料は制度が導入された2008年度から1.2倍に増えています。一方、現役世代の健康保険料の後期高齢者支援分は1.7倍となっており、現役世代の負担が大きくなっています。

これを解消するため、保険料と支援分の伸び率が同等となるよう、昨年度に仕組みが見直されました。

また、出産育児一時金の原資として、後期高齢者医療保険料の活用が決定しました。保険料の7%を充てることとしていますが、今年度までは半分の3.5%を充当するとしています。

加えて、2024年度は多くの人の保険料の負担増加が緩和されました。

年金収入153万円以下の人は保険料の負担増加がなくなり、153万円~211万円相当の人は、収入に応じて負担する所得割の負担増加がなくなりました。昨年度限定の措置となっており、今年度からは増額されています。

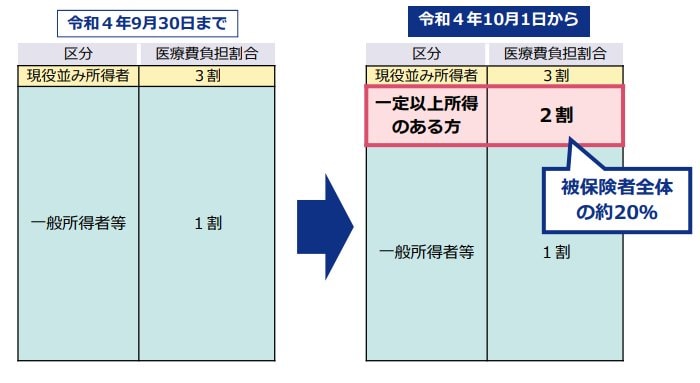

後期高齢者医療保険の加入者は、医療費負担が原則1割です。ただし、所得に応じて負担割合は変化し、最大で現役世代と同じ3割を負担します。

では、次章では保険料負担を都道府県別に確認してみましょう。