2. 年金を受給する前に亡くなったら受け取れるお金

年金を受給する前に亡くなった場合に受け取れるお金は、以下のとおりです。

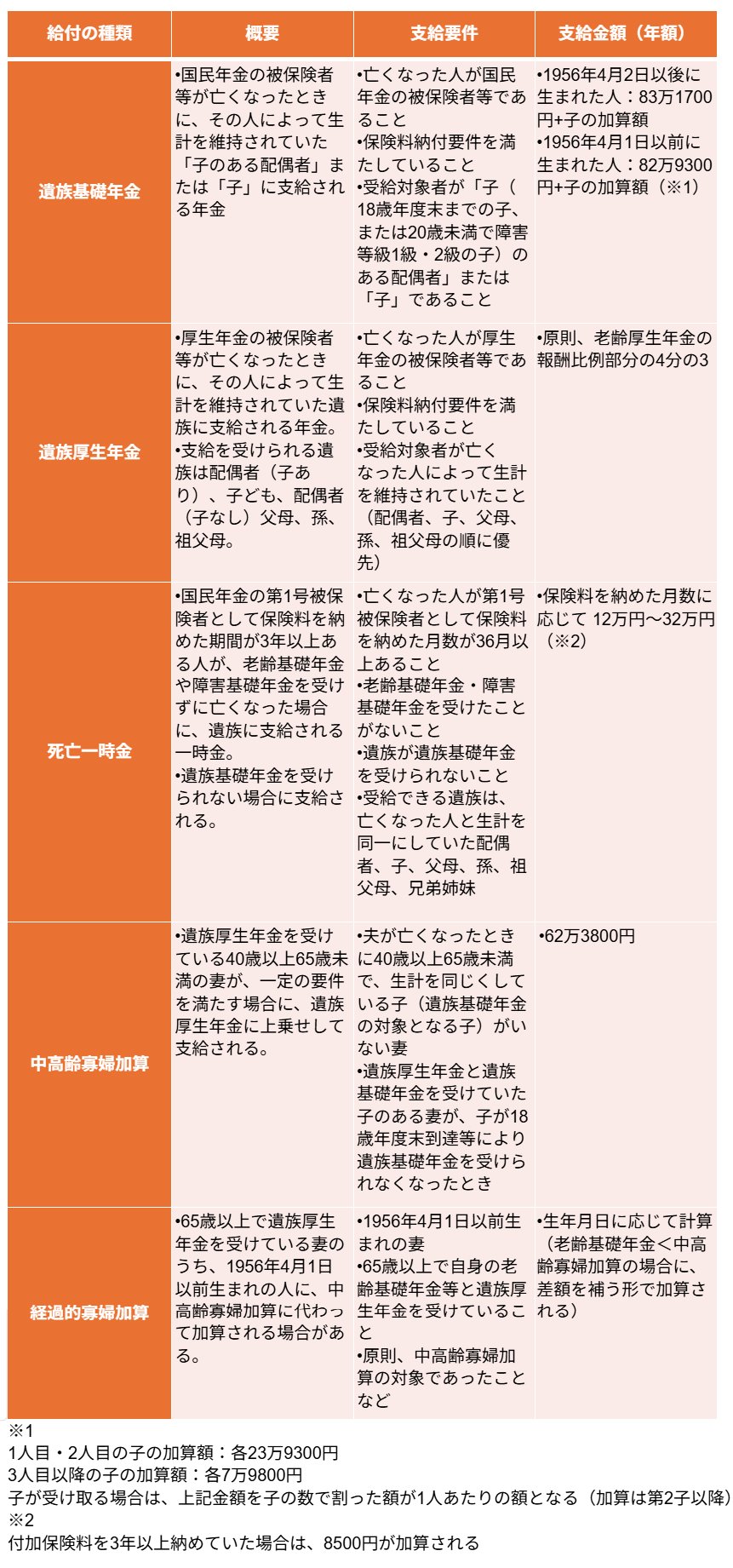

【一覧表】年金を受給する前に亡くなったら受け取れるお金2/2

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」、日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」、日本年金機構「死亡一時金」をもとに筆者作成

2.1 遺族基礎年金

概要

国民年金の被保険者等が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金

支給要件

- 亡くなった人が国民年金の被保険者等であること

- 保険料納付要件を満たしていること

- 受給対象者が「子(18歳年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子)のある配偶者」または「子」であること

支給金額(年額)

- 1956年4月2日以後に生まれた人:83万1700円+子の加算額

- 1956年4月1日以前に生まれた人:82万9300円+子の加算額(※1)

2.2 遺族厚生年金

概要

厚生年金の被保険者等が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金。支給を受けられる遺族は配偶者(子あり)、子、配偶者(子なし)、父母、孫、祖父母の順。

支給要件

- 亡くなった人が厚生年金の被保険者等であること

- 保険料納付要件を満たしていること

- 受給対象者が亡くなった人によって生計を維持されていたこと(配偶者、子、父母、孫、祖父母の順に優先)

支給金額(年額)

原則、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3

2.3 死亡一時金

概要

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、遺族に支給される一時金。遺族基礎年金を受けられない場合に支給される。

支給要件

- 亡くなった人が第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あること

- 老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがないこと

- 遺族が遺族基礎年金を受けられないこと

- 受給できる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

支給金額(一時金)

保険料を納めた月数に応じて12万円〜32万円(※2)

2.4 中高齢寡婦加算

概要

遺族厚生年金を受けている40歳以上65歳未満の妻が、一定の要件を満たす場合に、遺族厚生年金に上乗せして支給される。

支給要件

- 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(遺族基礎年金の対象となる子)がいない妻

- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳年度末到達等により遺族基礎年金を受けられなくなったとき

など

支給金額(年額)

62万3800円

2.5 経過的寡婦加算

概要

65歳以上で遺族厚生年金を受けている妻のうち、1956年4月1日以前生まれの人に、中高齢寡婦加算に代わって加算される場合がある。

支給要件

- 1956年4月1日以前生まれの妻

- 65歳以上で自身の老齢基礎年金等と遺族厚生年金を受けていること

- 原則、中高齢寡婦加算の対象であったことなど

支給金額(年額)

生年月日に応じて計算(老齢基礎年金が中高齢寡婦加算の額に満たない場合に、差額を補う形で加算される)

※1

- 1人目・2人目の子の加算額:各23万9300円

- 3人目以降の子の加算額:各7万9800円

- 子が受け取る場合は、上記金額を子の数で割った額が1人あたりの額となる(加算は第2子以降)

※2

- 付加保険料を3年以上納めていた場合は、8500円が加算される

遺族年金に加え、遺族年金が受けられない場合の一時金や、特定の対象者に上乗せされる加算金などがあります。

とくに遺されるのが女性の場合は、優先的に遺族厚生年金や死亡一時金を受け取れるほか、中高齢寡婦加算などの加算金も受け取れ、手厚い保障が期待できます。

ただし、遺族年金に関連する給付は注意点も多いです。たとえば、子どもがいない30歳未満の妻は遺族厚生年金を5年間しか受け取れません。

そのため、子どもの人数や配偶者が亡くなったときの年齢などが受給金額に影響します。また、遺族年金を受け取るには、保険料納付済期間や免除期間が国民年金加入期間の3分の2以上でなければなりません。

さらに、死亡一時金を受け取る場合は、死亡日の翌日から2年以内に1人の請求が必要です。忘れてしまうと、一時金は受け取れません。

では、仮に遺族年金を受給するとした場合、金額は亡くなった人が本来受け取れるはずだった金額よりも少ないのでしょうか。次章で計算していきます。