2025年度は基礎年金の支給額が(満額)6万9308円と、1308円アップしています。実際にこの金額で支給が始まるのは6月からとなっており、増えた年金でなんとか値上げに対応したいところです。

年金は65歳になると受け取るイメージが強いですが、加入者が受給前に亡くなった場合にも、遺族に対して「遺族年金」が支給されます。遺族年金は、将来受け取る年金と何が違うのでしょうか。

また、いくら支給されるのでしょうか。この記事では、遺族年金についてシミュレーションを交えながら解説します。

1. 年金の種類は大きく分けて3種類

私たちが受け取る年金には、以下の3つの種類があります。

- 老齢年金:原則65歳以上になると受け取れる年金

- 障害年金:病気や怪我で障害状態になったときに受け取れる年金

- 遺族年金:年金の加入者(被保険者)が亡くなったときに遺族に支給される年金

年金と聞いて一般的にイメージするのは、65歳から受け取れる「老齢年金」でしょう。しかし、年金には障害や死亡に備えるための役割もあるのです。

そして、それぞれの年金はさらに「基礎年金」と「厚生年金」に分かれます。

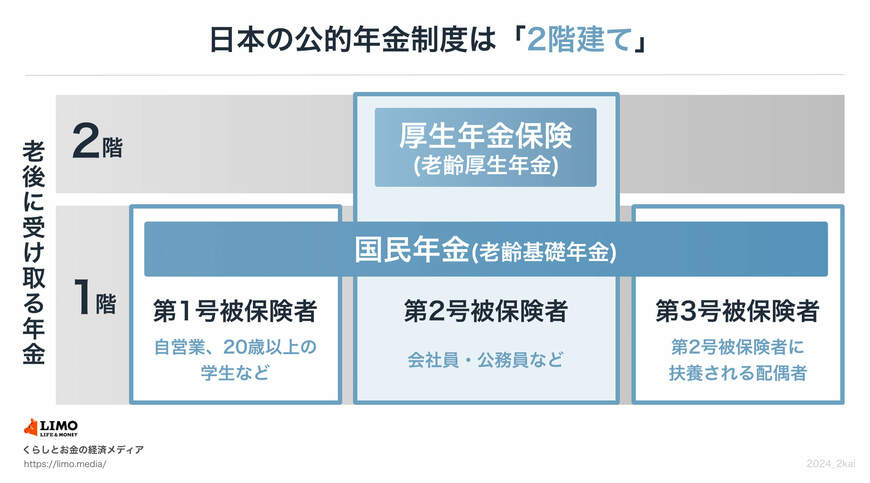

日本の年金制度は2階建てと呼ばれており、1階が国民年金、2階が厚生年金とされています。1階部分の国民年金は20歳〜60歳の人が加入するものです。受給時には「基礎年金」として支給されます。

2階部分の厚生年金は、会社員や公務員などが加入するものです。会社員や公務員は、ほかの人よりも多くの年金を受け取れます。

もし受給開始前に国民年金の被保険者が亡くなった場合、遺族基礎年金が支給されます。厚生年金にも加入する会社員は、遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金が支給される仕組みです。

次章では、遺族年金を含めて「年金受給前に亡くなった際に受け取れるお金」を紹介します。