2. 「世帯年収1000万円以上」彼らの平均貯蓄額はいくらあるのか

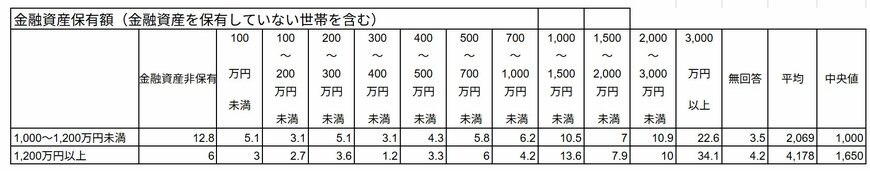

ここからは、金融経済教育推進機構の「家計の金融行動に関する世論調査」より、二人以上世帯の「年収1000万円~1200万円」と「年収1200万円以上」世帯の平均貯蓄額を見ていきましょう。

- 年収1000万円~1200万円の貯蓄額:平均2069万円・中央値1000万円

- 年収1200万円以上の貯蓄額:平均4178万円・中央値1650万円

平均値はすべてのデータ数を足してその個数で割った数値であることから、極端に大きな値(または小さな値)があった場合、その数字に偏る傾向にあります。

より実態に迫るために、世帯年収1000万円以上の貯蓄割合も見ていきましょう。

2.1 「世帯年収1000万円以上」貯蓄額ごとの世帯の割合

貯蓄ゼロの割合は、1000~1200万円未満世帯で12.8%、1200万円以上世帯で6.0%も存在することがわかります。

年収1000~1200万円未満世帯、年収1200万円以上世帯ともに、半数以上の世帯が1000万円以上の貯蓄があることもわかりました。

平均だけを見ていたときより、実態がつかみやすくなったのではないでしょうか。

年収1000万円以上を稼いでいたとしても、実際には貯蓄がほとんどないという世帯も一定数いるようです。

年収1000万円が一概に「高収入」とは言い切れない理由もあるのでしょう。

3. 年収1000万円でも貯蓄ができない?「高収入」と言い切れない理由

「年収1000万円あれば貯蓄できるはず」と思うかもしれませんが、実際にはそうとも限りません。その要因の一つが、所得税や社会保険料の負担です。

例えば、所得300万円の場合の所得税率は10%ですが、所得1000万円を超えると所得税率は33%〜45%に上がります。

年収と所得は異なるため、年収1000万円に達した時点で急に所得税率が上がるわけではありません。しかし、年収がさらに増えるにつれて、税負担が一気に重くなることもあります。

また、所得が増えると学費や医療費の助成が受けられなくなり、支出が増加。生活水準の向上や交際費の増加も重なり、結果として貯蓄に回せる余裕がなくなるケースも少なくありません。

このように、年収1000万円を超えても「余裕がある」とは一概に言えないのです。

4. 年収1000万円で幸福度は上がる?お金と幸福の関係

「年収1000万円もあれば幸せだろう」と考える人は多いですが、収入が増えれば必ず幸福度が上がるとは限らないでしょう。

4.1 収入が増えたことで実感できる「豊かさ」とは?

年収が増えることで、確かに生活の選択肢は広がります。住環境の向上や子供の教育の充実、そして時間にゆとりができ、旅行や趣味も楽しめるでしょう。

これらは確かに人生の質を向上させる要素ですが、必ずしも「幸福度の向上」に直結するわけではありません。

4.2 「年収800万円が幸福度のピーク」と言われる理由

年収が800万円を超えると、生活の基本的な不安(家賃・食費・教育費など)が解消され、心理的な安心感が得られます。しかし、それ以上の収入が増えても、日々の幸福感に劇的な変化はないと言われます。

年収を上げるために、以下のような犠牲を払うこともあります。

- 支出の増加:収入が増えると、より良い生活を求める傾向が強まり、支出も比例して増えてしまう。

- 仕事のストレス増加:高収入の仕事は責任や労働時間が増え、ストレスがかかりやすくなる。

- 人間関係の変化:収入の格差によって、周囲との関係が微妙に変わることも。

また、お金だけでは手に入らない幸福の要素も多く存在します。例えば時間のゆとりや健康の維持、人間関係の充実などどれも重要な要素です。

年収1000万円を超えても幸福感を維持できる人は、お金だけでなく「時間・健康・人間関係」などのバランスを大切にしているケースが多いようです。

このように、「お金があること=幸福」という単純な方程式は成り立たないのです。

年収1000万円になれば生活の選択肢は広がりますが、それが幸福につながるとは限りません。お金だけでなく総合的な豊かさを追求することが、本当の幸福への鍵となるでしょう。

本記事で紹介してきた「貯蓄への意識」を大事にしつつ、生活のバランスを保つことが重要です。

参考資料

- 国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」

- 総務省統計局「家計調査 / 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 詳細結果表」

- 厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」

- 金融経済教育推進機構の「家計の金融行動に関する世論調査」

- 国税庁「No.2260 所得税の税率」

和田 直子