3. 年金生活者支援給付金の注意点:手続きしないと受け取れない!

注意点として、年金生活者支援給付金を受け取るためには請求手続が必要です。

※そもそも、公的年金の受け取り自体も請求が必要です。

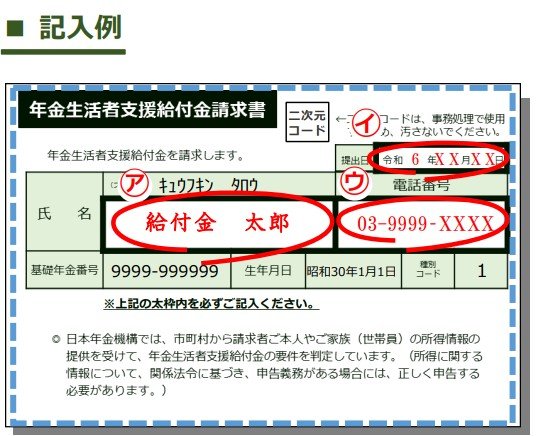

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

4. 年金生活者支援給付金の支給開始日

手続き後、実際に年金生活者支援給付金の支給が開始するのは、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。

請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。

受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となるので注意しましょう。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日

※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

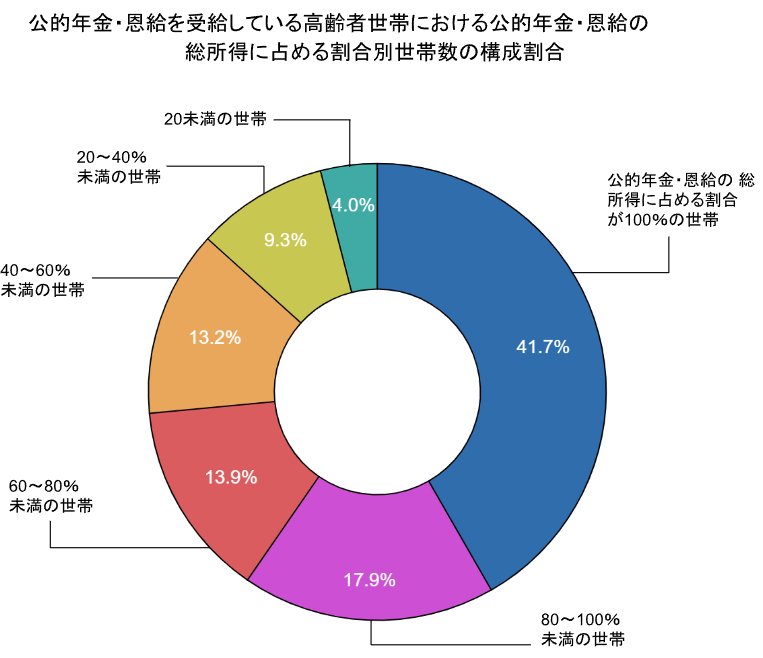

5. 年金だけで生活する人の方が少ない

厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」では、公的年金・恩給だけで100%生活できている高齢者世帯は41.7%であると示しています。

つまり約6割の高齢者世帯が、年金収入だけで生活できていないことになります。

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%:41.7%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80%~100%未満:17.9%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満:13.9%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満:13.2%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~60%未満:9.3%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満:4.0%

年金だけで生活する人の方が少ない現状を踏まえ、しっかり対策することが大切です。

6. まとめにかえて

2025年度、年金生活者支援給付金は2.7%の増額となります。

これにより、すでに受給している人は物価上昇分をカバーできると考えられます。

しかし年金自体にはマクロ経済スライド調整がかかり、実質的な目減りが続いているのが現状なのです。金額を見ても、低年金の根本的な解決にはならないかもしれません。

公的制度、給付金などは漏れなく知った上で、それでも足りない分をしっかり準備できるようにしておきましょう。

参考資料

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

- 厚生労働省「年金生活者支援給付金 よくあるご質問(Q&A)」

- 厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」

太田 彩子