5. 【ねんきん定期便・ねんきんネット】自分の年金記録の確認を

公的年金は生涯にわたって受け取れるライフラインとなります。年金加入状況や受給見込額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で把握しておきましょう。

ねんきん定期便やねんきんネットで年金記録を確認したときに、「未加入」の期間があった場合は、注意が必要です。

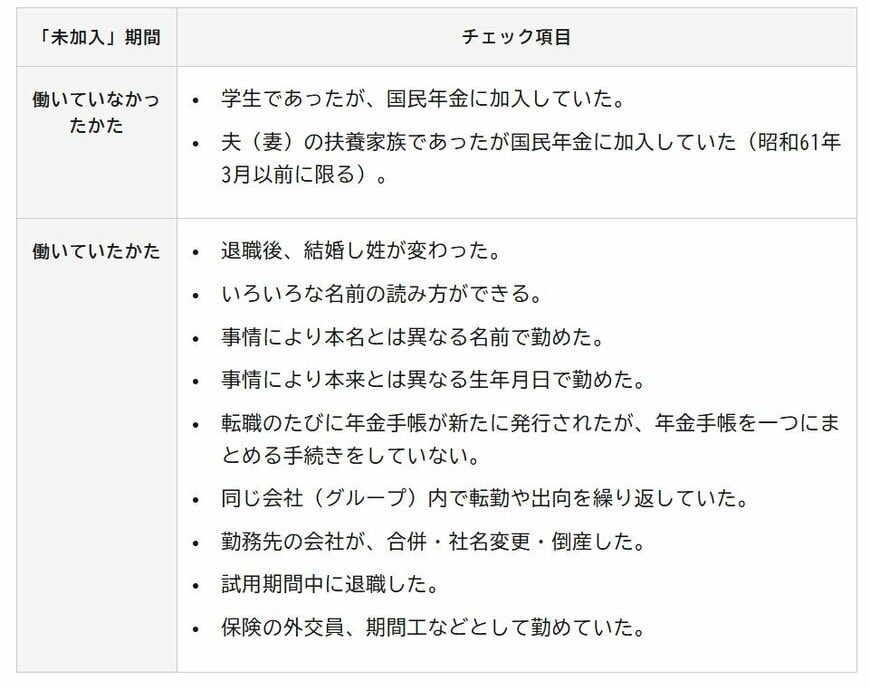

5.1 年金記録に「もれ」や「誤り」があるかもしれないケース

「未加入」期間に「働いていなかったケース」

- 学生であったが、国民年金に加入していた。

- 夫(妻)の扶養家族であったが国民年金に加入していた(昭和61年3月以前に限る)

「未加入」期間に「働いてたケース」

- 退職後、結婚し姓が変わった

- いろいろな名前の読み方ができる

- 事情により本名とは異なる名前で勤めた

- 事情により本来とは異なる生年月日で勤めた

- 転職のたびに年金手帳が新たに発行されたが、年金手帳を一つにまとめる手続きをしていない

- 同じ会社(グループ)内で転勤や出向を繰り返していた

- 勤務先の会社が、合併・社名変更・倒産した

- 試用期間中に退職した

- 保険の外交員、期間工などとして勤めていた

その他のケース

- 保険料を納付したにもかかわらず、「未納」となっている

- 標準報酬額(※)が実際と異なっている、または大きく変動している

※給与などの平均を区切りのよい一定の幅で区分し、納付する保険料額の計算のもととなるもの

上記のいずれかの項目に当てはまる場合、年金記録に「もれ」や「誤り」があることが考えられます。気になる場合は、最寄りの年金事務所などに問い合わせすることをお勧めします。

6. FPより老後に向けたアドバイス

今回は、2025年度の年金改定や、今のシニア世代の年金事情を眺めてきました。

老後に受け取る年金額は、現役時代の年金加入状況により個人差が出ます。

ご自身の年金見込み額は「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」でできるだけ早めに把握しておきましょう。老後に向けた生活設計を立てる上で、大切な情報となりますよ。

7. 【ご参考】年金に関する疑問や不安を解消!よくある質問を解説

「年金って難しそう…」と感じている人は、多いのではないでしょうか。でも、基本のポイントを押さえると、意外とシンプルなのです。ここでは、年金についてよくある疑問について、わかりやすくお答えしていきます。

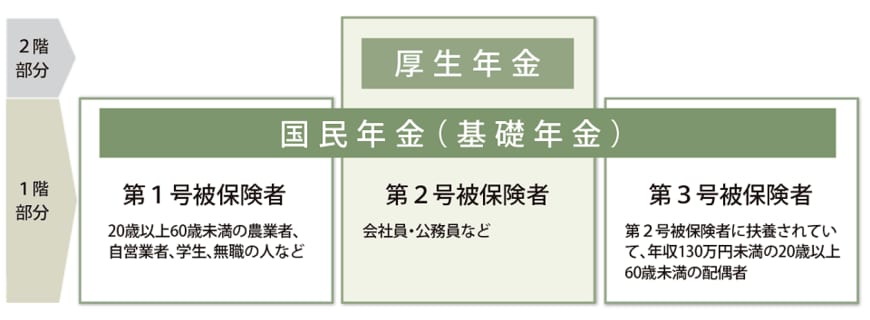

7.1 年金の仕組みってどうなってるの?

まず、日本の公的年金は「2階建て」構造です。下の階が「国民年金」、その上に「厚生年金」があるイメージです。

国民年金

国民年金は、20歳から60歳未満の全員が加入対象。特に自営業やフリーランスの方がメインです。

毎月決まった金額を支払います。いわば、年金の基礎部分です。

厚生年金

厚生年金は、会社員や公務員の方が加入対象です。こちらは収入に応じて保険料が変わるので、もらえる年金額も収入の影響が大きくなってきます。

そのため、個人差が出やすくなっています。

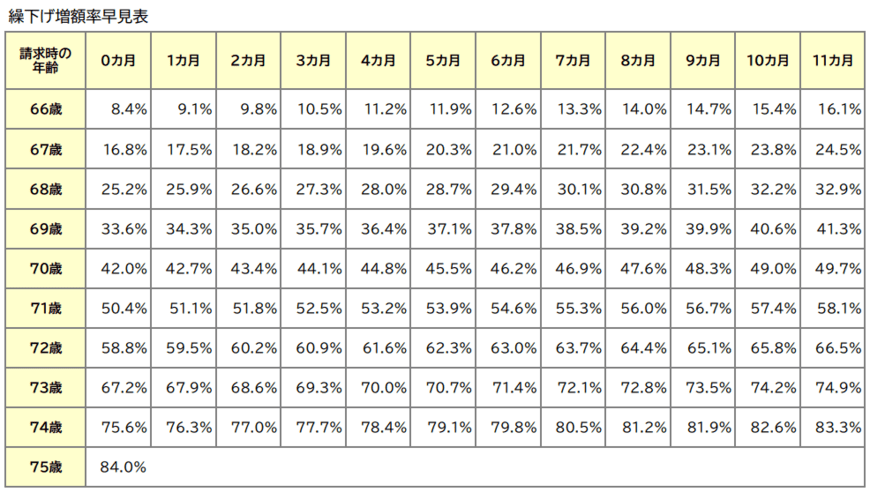

7.2 「繰下げ受給」って実際どうなの?

通常、年金は65歳からもらうものですが、「まだ働けるし、今すぐ必要じゃない」という方には「繰下げ受給」という選択肢があります。簡単に言うと、年金の受け取りを後回しにして、もらう額を増やす方法です。

たとえば、65歳で受け取る予定を75歳まで繰り下げると、年金額が84%も増えるんです。

もし健康で他にも収入源があるなら、繰下げ受給を検討してみる価値は十分にあるでしょう。

7.3 年金や老後資金をもっと増やすには?

繰下げ受給以外にも、年金や老後資金を増やす手段はいくつかあります。

国民年金の付加保険料を払う

自営業やフリーランスの方は、少し追加で保険料を払うことで、将来もらえる年金額をアップできます。

厚生年金に加入する

もし可能なら、厚生年金に加入するのも手です。もし国民年金だけに加入していた場合、会社員になったり、厚生年金が適用されるような働き方を選ぶと、年金額が増えます。

資産運用に挑戦

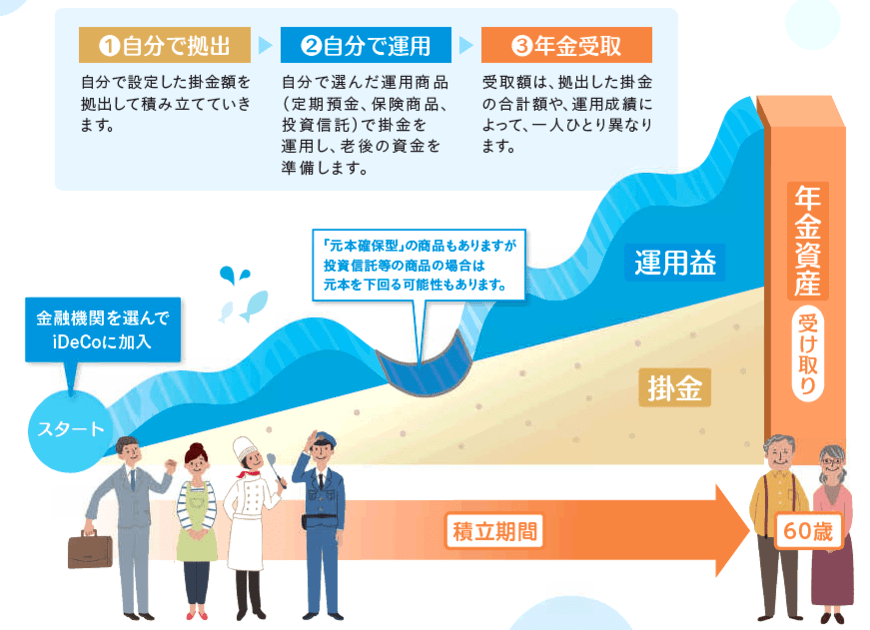

iDeCo(個人型確定拠出年金)や投資信託での資産運用も有効です。

ただし、これは場合によっては元本割れのリスクもあるので、まずはしっかり調べてからスタートするのが大事。お金の増やし方も「焦らずじっくり」がポイントです。

これで、年金の仕組みが少しクリアになったでしょうか?

ちょっとずつでも理解を深めていくと、老後への不安が少しずつ減っていきますよ。将来に向けて、一緒に準備を始めていきましょう。

参考資料

足立 祐一