5. シニアほど「住民税非課税世帯」になりやすいのはなぜ?

前述の年収目安からは、老齢年金を受け取るシニア世帯は住民税非課税世帯に当てはまりやすいことが推測できます。

住民税が課税される世帯の割合は、60歳代で78.3%、70歳代で64.1%、80歳代では47.5%と低下していきます。

年金生活に入り収入が減り、住民税非課税となる所得基準を下回る世帯が増えるためと考えられます。遺族年金が非課税であることも、高齢者に住民税非課税世帯が多い要因の一つと言えるでしょう。

ただし、住民税非課税の判定の基準はあくまでも「収入」です。例えば金融資産をたくさん持っている場合などでも、年金収入が基準額以下で住民税非課税となる場合は、今回の給付金の支給対象となります。

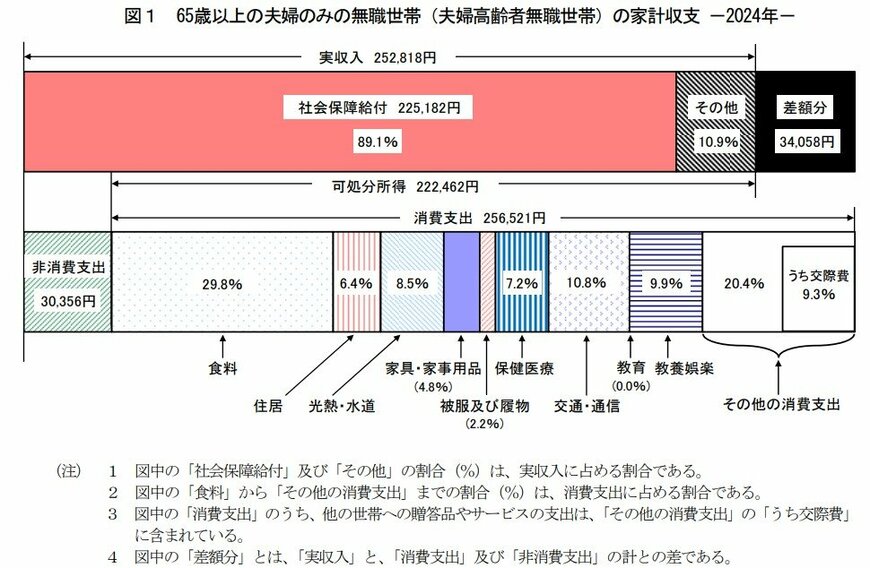

6. 65歳以上無職夫婦世帯の家計収支(2024年)

参考までに、2025年3月11日に総務省が公表した「家計調査報告〔家計収支編〕2024年(令和6年)平均結果の概要」から、65歳以上無職夫婦世帯のひと月の家計収支を見てみましょう。

毎月の実収入:25万2818円

■うち社会保障給付(主に年金)22万5182円

毎月の支出:28万6877円

■うち消費支出:25万6521円

- 食料:7万6352円

- 住居:1万6432円

- 光熱・水道:2万1919円

- 家具・家事用品:1万2265円

- 被服及び履物:5590円

- 保健医療:1万8383円

- 交通・通信:2万7768円

- 教育:0

- 教養娯楽:2万5377円

- その他の消費支出:5万2433円

- 諸雑費:2万2125円

- 交際費:2万3888円

- 仕送り金:1040円

■うち非消費支出:3万356円

- 直接税:1万1162円

- 社会保険料:1万9171円

毎月の家計収支

- 3万4058円の赤字

この世帯の場合ひと月の収入は25万2818円、その約9割(22万5182円)を公的年金などの社会保障給付が占めます。

一方で支出の合計は28万6877円。そのうち社会保険料や税などの「非消費支出」が3万356円、いわゆる「生活費」にあたる消費支出が25万6521円でした。

この夫婦世帯の場合、毎月3万4058円の赤字となり、不足分を貯蓄の取り崩しなどでカバーしていく必要があります。

7. まとめにかえて

今回は、住民税非課税世帯への3万円給付について詳しくご紹介してきました。

住民税非課税世帯には老齢年金世帯も多く含まれています。

老後、公的年金だけで生活費を賄っていくのは難しいのが事実です。老後の生活に向けて、現役世代のうちにある程度資産形成をしておくことが大切になります。

資産形成は一朝一夕にできるものではありません。効率的な資産形成のために、NISAやiDecoといった税制優遇がある制度で運用していく方法もあります。

しかし運用には元本割れのリスクもあるため、注意が必要です。

メリットとデメリットを理解した上で、自分に合った資産形成の方法を見つけることから始めましょう。

参考資料

- SOMPOダイレクト損害保険株式会社【第2弾】物価高による家計への影響を調査

- 内閣府特命担当大臣「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~政策ファイル(2024年11月)

- 総務省「個人住民税」

- 東京都主税局「個人住民税」

- 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

- 厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」

橋本 優理