働き方改革関連法案が成立し、2019年の4月からは長時間の残業は禁止されることになった。それによって「残業は良くない」という価値観が少しずつ浸透してきてもいる。

もちろん、長時間だらだらと続ける残業は、従業員の心身にも、会社のコストにも悪影響を与えるのみで、良いことはない。しかし、時には残業しなければならない時もあるはず。そんな時にキーワードとなるのが、「やっていい残業」と「やってはいけない残業」だ。

ここでは、『なぜ残業を減らしたのに、会社が儲かるのか?』の編著者である萩原京二氏に、働き方改革を進める上で重要になる「生産性」の話を交えつつ、正しい残業の見極め方を解説してもらった。

「できるだけ長く働いてほしい」のが本音

おそらく、日本で「残業ゼロ」という企業はほとんどないでしょう。「長時間労働」は、あらゆる業種で問題になっています。深夜まで働いても、朝は通常通りの時間に出勤しなければならないので、多くの社員は慢性的な疲労を蓄積していってしまいます。そのため、メンタルヘルスに不調をきたすケースが後を絶たず、最悪の場合には離職に追い込まれることもあります。

こうした社会の情勢を反映して生まれたのが「働き方改革」であり、その中で早急に取り組むべきとされているのが「長時間労働の是正」です。

ところが、労働時間を短縮することにネガティブな感情を持っている経営者は少なくありません。社員が働く時間と売上は直結しているため、経営者としては「できるだけ長く働いてほしい」というのが本音というわけです。

生産性は労働時間だけで測ってはダメ

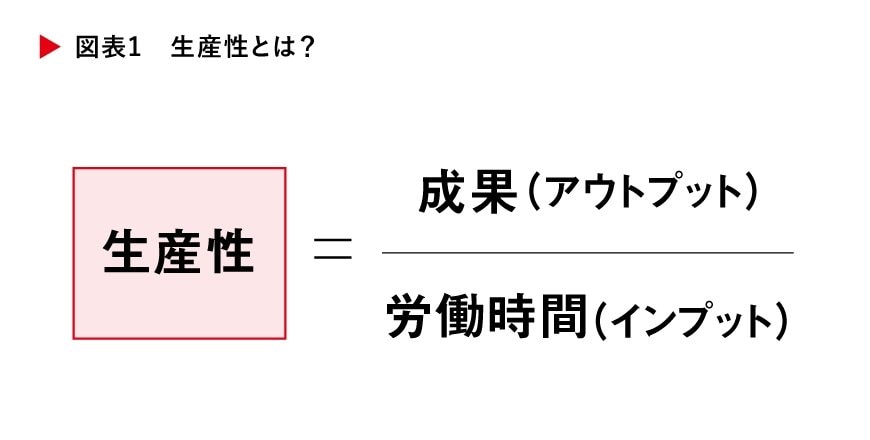

しかし、本当に長く働いてもらったほうがいいのでしょうか? 業種によっても違いはありますが、「売上」の問題を論じるのであれば、一般的には図表1(別画像)のように、「労働時間」だけでなく「生産性」という指標を用いて考えなければなりません。

たとえば、飲食店を例に、「労働時間」と「売上」の関係について考えてみましょう。

飲食店のような店舗型のビジネスにおいては、営業時間と売上にはある程度の相関関係が成り立ちます。それはつまり、「営業時間を長くすれば売上が増える」ということです。しかし、売上を増やす方法は、営業時間を長くするだけではありません。「顧客数を増やす」ことや「顧客単価を上げる」ことでも、売上を増やすことはできるのです。つまり「生産性」を上げられれば、営業時間を長くする必要はないのです。

このように、労働時間の改善を図るためには、「生産性」という視点を持つことが重要なポイントになります。

主体業務と付帯業務

また、生産性のことを考えるにあたっては、分母となる「労働時間」についても掘り下げて考える必要があります。労働時間とは、「会社にいて仕事をしている時間」と単純に解釈しがちですが、そもそも仕事(=業務)には次の2種類があります。

(1) 成果に直結した仕事……主体業務

(2) それに付随する仕事……付帯業務

2つの業務の違いを、わかりやすく「営業」で説明しましょう。顧客にアポを取り、プレゼンするのが「主体業務」。それに対して営業に行くためのプレゼン資料を作る、資料を作るためにインターネットなどで調べものをすることが「付帯業務」です。

「仕事をした気」になるのではなく、パフォーマンスを上げる

パソコンに向かって工夫を凝らした資料作りをすることは、「仕事をした」という気にさせるものの、いたずらに労働時間を長くするだけ。むしろ、その時間があるなら1件でも多くのアポイントメントを取り、営業に行ったほうが成果につながることは間違いありません。つまり、残業をするなら、やっていいのが主体業務、やってはいけないのが付帯業務です。

どれだけ多くの時間を主体業務に充てているかを「稼働率」、そして主体業務の中でどれだけ成果を出せているかを「パフォーマンス」と呼びます。この「稼働率」と「パフォーマンス」のかけ算で生産性を考えていくと、「労働時間が長ければ生産性が上がる」という考えが単なる思い込みだということがわかるはずです。

もちろん、プレゼン資料の作成も大事です。しかし、それは顧客との面談時間が十分に確保できていることが前提です。面談ができないのに、資料ばかりを作成しているのは本末転倒だということです。

生産性を考えるためには、図表2(別画像)のように、

(1) 労働時間の中で主体業務に十分な時間が投入されているか?

(2) 主体業務からの成果はどうか?

という順番で考えなければなりません。

「労働時間」をめぐる現状

働き方改革が必要になった大きな要因に、日本が欧米諸国と比較して労働時間が長く、そのため過労死や自殺、心身の疾病が社会問題となっていることがあります。だからこそ「長時間労働の是正」は早急に取り組むべきテーマなのですが、記事の最後に、その前提として知っておくべき「労働時間」の現状について説明しておきます。

労働基準法では、「会社は1日8時間、1週間40時間を超えて社員を働かせてはならない」というのが大原則です。しかし、時間外労働に関する労使協定、いわゆる「36(サブロク)協定」を結ぶこと、さらに割増賃金の支払いをするという2つの条件を満たすことで、この大原則を超えて労働をさせる(つまり残業させる)ことが可能になります。

36協定にも上限はあり、基本的に1カ月45時間、年間では360時間となっています。しかし、あらかじめ残業時間の上限を超えることがある、と「特別条項」を付加しておけば、6カ月間については上限を超えて働かせることができるという例外が存在します。つまり、実質無制限で働かせることができるという、法律上の抜け道が存在するのです。これが過労死につながる過重労働の原因になっていると指摘されていました。

そのため、働き方改革関連法の成立によって、労働基準法が改正されることが決まりました。これにより、残業時間の上限は「原則1カ月45時間・年間360時間」となり、6カ月間の例外措置も「1カ月最大100時間未満」「2カ月平均80時間」とし、その場合でも「年間720時間」「月平均60時間」に抑えるように義務づけられました。これに違反した場合には、罰則が科せられることになったのです。

「働き過ぎ」を防ぐことが企業の価値を上げる

管理職を含めて社員の健康・生命を守る、そして過労死を出してブラック企業のレッテルを貼られない。そのためにも、長時間労働を避け、労働時間に関する法令を遵守することが、これからの企業に求められていることは明らかです。

そうして「社員が働きやすく、働きがいのある職場」にすることで、社員の仕事に対するモチベーションが高くなり、定着率が上がると同時に、生産性や業績のアップにもつながります。

だからこそ、長時間働いて帳尻を合わせるのではなく、生産性を高めて早く仕事を終わらせる方向に移行し、働き方について改めて考えていくのが重要です。それがひいては皆さんの会社の価値を上げていくことになるのです。

■ 萩原京二(はぎわら・きょうじ)

労働時間MBOコンサルタント協会 代表。「組織づくり」「ルールづくり」「風土づくり」のプロフェッショナルとして、「労働時間MBO制度」「労働時間マネジメント評価制度」など独自の手法を考案し、そのノウハウを全国の社会保険労務士に提供している。

萩原氏の編著書:

『なぜ残業を減らしたのに、会社が儲かるのか?』

萩原 京二