5. 【年金一覧表】厚生年金「60歳代・70歳代・80歳代」の平均年金月額はいくら?《最新版厚労省データ》

次は、会社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトだった人などが受け取る厚生年金についても確認します。

記事内で紹介する厚生年金保険(第1号)の年金月額には国民年金(老齢基礎年金)の月額部分も含まれます。

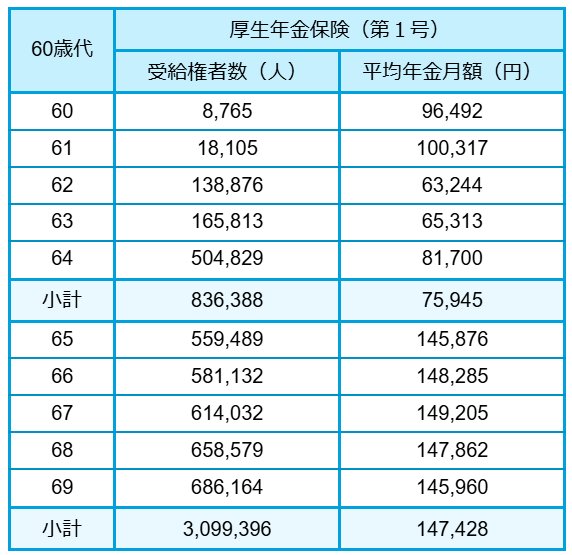

5.1 【年金一覧表】60歳代:厚生年金の平均月額はいくら?

- 60歳:9万6492円

- 61歳:10万317円

- 62歳:6万3244円

- 63歳:6万5313円

- 64歳:8万1700円

- 65歳:14万5876円

- 66歳:14万8285円

- 67歳:14万9205円

- 68歳:14万7862円

- 69歳:14万5960円

※65歳未満の厚生年金保険(第1号)の受給権者は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げにより、主に定額部分のない、報酬比例部分のみの者

5.2 【年金一覧表】70歳代:厚生年金の平均月額はいくら?

- 70歳:14万4773円

- 71歳:14万3521円

- 72歳:14万2248円

- 73歳:14万4251円

- 74歳:14万7684円

- 75歳:14万7455円

- 76歳:14万7152円

- 77歳:14万7070円

- 78歳:14万9232円

- 79歳:14万9883円

5.3 【年金一覧表】80歳代:厚生年金の平均月額はいくら?

- 80歳:15万1580円

- 81歳:15万3834円

- 82歳:15万6103円

- 83歳:15万8631円

- 84歳:16万59円

- 85歳:16万1684円

- 86歳:16万1870円

- 87歳:16万2514円

- 88歳:16万3198円

- 89歳:16万2841円

厚生年金の平均年金月額は、65歳以降の各年齢で14万円~16万円台となっており、国民年金のみの場合より手厚い金額です。

ただし、厚生年金の受給額は、加入期間と収入によって個人差が生じます。

毎月の給与や賞与に応じて決まる「標準報酬月額」と「標準賞与額」を基に計算された年金保険料を、長期間納めていた人ほど、受け取れる年金が多くなる仕組みです。

標準報酬月額と標準賞与額には上限がありますが、より多くの収入を得て多くの保険料を納めた人ほど、老後の年金額が多くなるのが一般的です。

なお、厚生年金の平均受給額には国民年金(老齢基礎年金)の分も含まれている点に注意が必要です。

※厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており、ここでは民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」の年金月額を紹介しています。

6. 安心した老後生活を送るために

今回は「年金生活者支援給付金」の概要と、60歳代~80歳代の各年齢の平均年金月額データを眺めてきました。

年金生活者支援給付金の支給対象となった場合、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が届きます。受け取った場合は忘れずに申請をおこない、活用しましょう。

なお、請求書が届くタイミングは、既に年金受給中の人、これから年金受給をスタートする人など、個々の状況により異なります。正確な情報は、日本年金機構のホームページなどをご参考になさってください。

また、厚生年金と国民年金の受給額には個人差があります。特に厚生年金は、現役時代の働き方や収入によって大きく変わるため、早めに自分の年金額を把握しておけたら良いですね。

年金生活者支援給付金は、条件を満たせば継続的に受け取れる支援ですが、家計を大きく変えるほどの金額ではない可能性があります。また、少子高齢化の進行により、現在の年金水準が今後も維持される保証はありません。

年金だけで老後の生活をまかなうのは難しいと考える人も多く、資産運用を活用する動きが広がっています。例えば、「iDeCo」や「NISA」などは、税制優遇を受けながら運用できる制度の一つです。

資産運用にはリスクもありますが、計画的に取り入れれば、老後の生活を支える手段の一つになり得ます。長期的な視点を持ち、現役時代から貯蓄と併用しながら準備していく視点を持てたら良いですね。

7. まとめにかえて

老後になってから準備を始めても、十分な資金を確保できなかったり、急な出費が重なって思うように貯められなかったりすることもあるでしょう。さらに、老後は収入が限られる中で資産を増やすのは難しくなるため、早めに対策を考えることが大切です。

資産運用にはさまざまな方法があり、自分に合ったものを知ることが重要です。運用は長期的な視点で考える必要があるため、将来の目標をはっきりさせ、できることから少しずつ始めましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 公益財団法人生命保険文化センター「老齢年金生活者支援給付金について知りたい」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

大庭 新太朗