5. シニア世代ほど「住民税非課税世帯」になりやすい理由

住民税非課税限度額は、収入額だけではなく、収入の種類、扶養親族の数、年齢などにより変わることが分かりました。また、65歳以上の年金収入のみの世帯では、非課税限度額は高くなります。

一般的には、年金生活では現役時代よりも収入が下がります。また、65歳以上では公的年金の最低控除枠が大きいこと、遺族年金が課税対象外であることなどからも、シニアの年金生活者は「住民税非課税世帯」となりやすいと言えます。

厚生労働省の「令和5年国民生活基礎調査」から、住民税が「課税される世帯」の割合についても見てみましょう。

- 30歳代:88.0%

- 40歳代:90.0%

- 50歳代:86.4%

- 60歳代:78.3%

- 70歳代:64.1%

- 80歳代:47.5%

- 65歳以上(再掲):61.9%

- 75歳以上(再掲):50.9%

注1:全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯が含まれます。

注2:総数には、年齢不詳の世帯が含まれます。

注3:住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含む。

住民税が課税される世帯の割合は、30~50歳代では約90%でしたが、60歳代で78.3%となります。その後65歳以上は61.9%、75歳以上は50.9%といった具合で、年齢が高いほど下がります。

ただし、先ほど触れたように、住民税非課税世帯の判定基準となるのは「収入(所得)」です。年金収入は低いものの、潤沢な預貯金を取り崩して暮らせている高齢者世帯も、一定数含まれていることになるでしょう。

5.1 60歳代・70歳代の約3割が「年金だけでは日常生活費程度もまかなうのが難しい」と回答

金融経済教育推進機構(J-FLEC)の「家計の金融行動に関する世論調査 2024」では、二人以上世帯のうち60歳代の32.6%、70歳代の30.6%が「日常生活費程度もまかなうのが難しい」と回答しています。

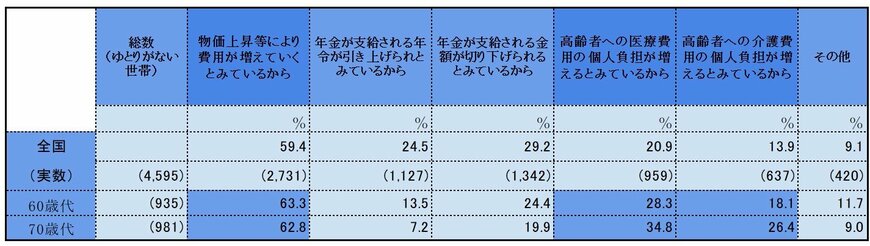

また年金ではゆとりがないと考える世帯が「不安を感じる理由」は「物価上昇で支出が増えると見込んでいるから」がトップに。60歳代で63.3%、70歳代で62.8%にのぼります。

次いで「医療費の個人負担が増えるとみているから」は60歳代で28.3%、70歳代で34.8%、「介護費の個人負担が増えるとみているから」は60歳代で18.1%、70歳代で26.4%。

止まらぬ物価上昇に家計が圧迫される中、健康や介護面での不安を抱えながら、切実な思いで過ごすシニア世帯の存在があります。

次では参考までに、各年代別の貯蓄額に関するデータを見ていきます。