2025年の年金支給日は、2月14日(金)・4月15日(火)・6月13日(金)・8月15日(金)・10月15日(水)・12月15日(月)の計6回になります。

年金支給日は偶数月の15日(土日祝の場合は直前の平日)に2か月分支給されるため、計画的に使わなければいけません。

公的年金は老後生活の大きな収入源です。年金額は人によって異なるため、「ねんきんネット」や毎年誕生月に送られる「ねんきん定期便」で見込額等を確認しておきましょう。

本記事では、年金の仕組みと60歳代・70歳代・80歳代の「厚生年金と国民年金」の平均月額について解説をしていきます。

自身の年金額を把握している人は、平均額と比較してみると良いでしょう。

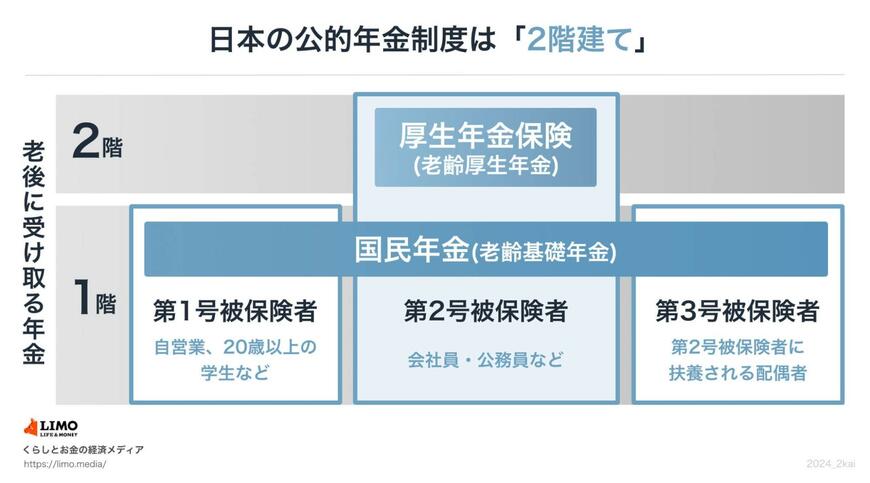

1. 公的年金「国民年金・厚生年金」の仕組みを確認

最初に、この公的年金制度の「仕組み」について確認しておきましょう。

日本の公的年金は、「国民年金(基礎年金)と厚生年金」の2階建て構造となっています。

よく見ると、1階だけの人もいれば、1階の上に2階を上乗せしている人もいるのです。

1.1 【1階部分の国民年金】受け取れるのはどんな人?

国民年金は、国籍を問わず、日本に住む「20歳から60歳未満の全員」が原則加入対象です。

保険料は全員一律です。40年間欠かさず納めれば、満額を受け取ることができます。

1.2 【2階部分の厚生年金】受け取れるのはどんな人?

厚生年金保険には会社員や公務員、一定の条件を満たすパート・アルバイトの人などが加入します。

国民年金に上乗せされるので、その分、年金額が増えます。

保険料は現役時代の収入に応じて変わってきます(上限あり)。加入期間や納めた保険料が個人差につながるのが特徴です。

最近は、この2階建ての上に私的年金(3階部分)を用意する人も増えてきました。

たとえば、自分の意思で加入できる「iDeCo」(個人型確定拠出型年金)や、会社員の場合は企業年金があることもあります。

iDeCoは新NISAとの併用が可能、税制面でも優遇されており、個人の資産運用の選択肢が広がっています。

次章では、公的年金について「現在のシニアは平均でいくら受給しているのか」を一覧表で見ていきましょう。