3. 65歳以上の夫婦世帯「月の生活費」はいくら?…約28万円、しかし物価は上昇中

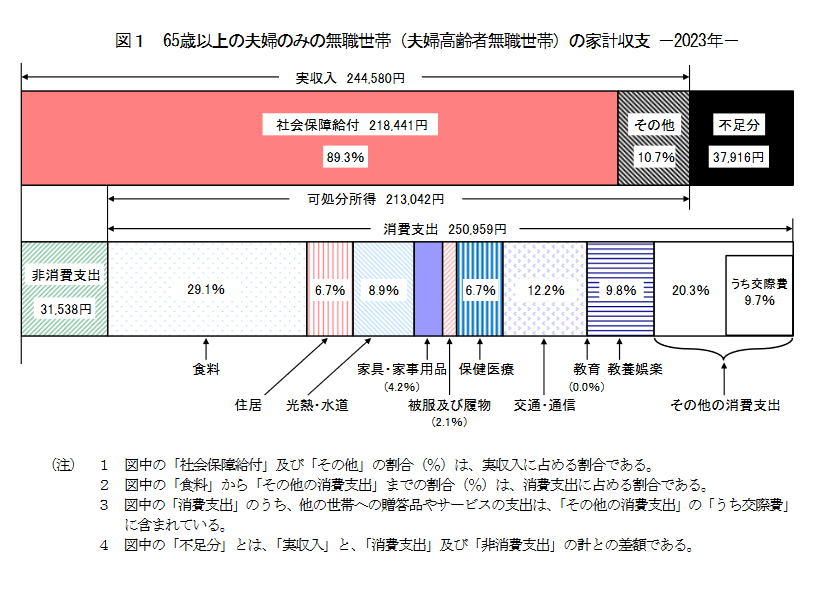

最後に、総務省「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」より、「65歳以上の夫婦のみの無職世帯」の家計収支を見ていきます。

3.1 65歳以上・夫婦のみの無職世帯の月の「生活費一覧」

3.2 月の収入は公的年金中心で、約24.4万円

収入合計:24万4580円

※うち社会保障給付:21万8441円

3.3 月の支出は食費の比率が多くなり、約28.2万円

- 消費支出:25万959円

- うち食料:7万2930円

- うち住居:1万6827円

- うち光熱・水道:2万2422円

- うち交通・通信:3万729円

- うち保健医療:1万6879円

- 非消費支出:3万1538円

支出合計:28万2497円

3.4 月の収支は▲3万7916円の赤字に…医療費負担の増加でますます家計が圧迫

上記を見て分かる通り、収入のうち公的年金は21万円台が平均でした。

一方で、消費支出合計は28万2497円。全体を見ると月の収支は4万円近くの赤字でした。

現代のシニアであっても月の収支は赤字であり、貯蓄を切り崩す方もいるかと思います。

現状、保健医療費は1万6879円ですが、70歳以上の人が医療機関を外来受診し、医療費が高額になった際の自己負担額が増えると、支出額も増えることが考えられます。

老後資金についてはさまざまな方法でしっかり備える必要があるでしょう。

4. まとめにかえて

65歳以上の夫婦世帯では、年金が収入の中心となるものの、毎月の生活費が赤字になるケースが多く見られます。

貯蓄を取り崩しながらの生活が一般的ですが、その貯蓄額には世帯ごとに大きな差があり、預貯金中心の資産構成がインフレの影響を受けやすいという課題もあります。

また、70歳以上の人が医療機関を外来受診し、医療費が高額になった際の自己負担額を引き上げることが決定すると、現状よりも毎月の生活費がかさむことも想定されます。

老後を安心して過ごすためには、現役時代から計画的な資産形成が欠かせません。

今の年金生活者の収入や支出のデータを参考にしながらも、今後の物価上昇も含めた対策のために、ゆとりのもった資産運用の見直しが必要となることでしょう。

参考資料

- 財務省「社会保障 2024年11月13日」

- 厚生労働省「医療保険制度改革について 令和6年11月28日」

- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」

- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」

- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2023年(令和5年)平均結果-(二人以上の世帯)」

三石 由佳