あなたは、自分が将来もらえる年金額をちゃんと把握してますか?「なんとなく不安だけど、まだ大丈夫」と後回しにしている方も多いのではないでしょうか。

筆者はファイナンシャルプランナー(FP)として日々お金の相談を受けているのですが、その中でも多いのが 「老後のお金」についてです。最近は物価の上昇もあり、心配される方が増えています。

そんな老後の備えとしてよく話題にあがるのが資産運用です。ただ、資産運用を始めるにしても、まず自分が将来どれくらい年金を受け取れるのかを知っておかないと計画も立てづらいですよね。

そこでこの記事では、年金の基本を押さえつつ、効率よく老後資金を準備する方法をわかりやすく解説します。

「老後のために何をしたらいいの?」と悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

1. 厚生年金と国民年金の特徴!公的年金の仕組みは?

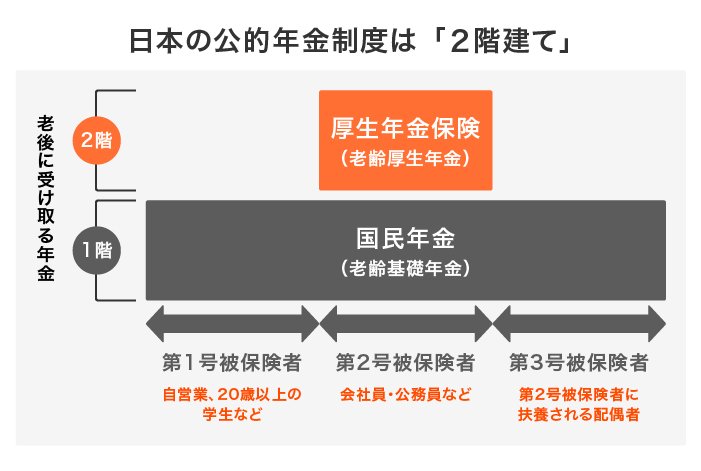

日本の年金制度は「2階建て構造」と言われ、国民年金と厚生年金の2つで成り立っています。

国民皆年金制度のもと、20歳以上のすべての人が加入する「国民年金」が1階部分を構成します。2階部分は「厚生年金」です。

それぞれの年金について、詳しく見ていきましょう。

1.1 1階部分:国民年金

日本に住んでいる20歳から60歳までの全員が対象です。保険料も全員一律となっています。

厚生年金と異なり、事業主の負担はなく、全額を自分で支払います。

40年間欠かさずに納めると、満額の年金がもらうことができます。

逆に、納め忘れや免除期間があると、その分だけ年金額が減額されるので注意しましょう。

原則として65歳から受け取ることができます。ただし、繰り上げ受給や繰り下げ受給も可能です。

繰り上げ受給をすると年金額が減額され、繰り下げ受給をすると年金額が増額されます。

1.2 2階部分:厚生年金

厚生年金は、会社員や公務員の方々が対象で、パートタイマーでも一定の条件を満たせば加入できます。

会社と本人が折半で保険料を負担します。

保険料は収入に応じて変わる仕組みになっていて、基本的にはたくさん稼ぐ人はその分多く納めることになります。

この仕組みのため、厚生年金は加入期間や収入によって、受け取れる額に大きな差が出ます。

老齢年金の受給開始年齢は65歳ですが、60歳から繰り上げ受給、70歳まで繰り下げ受給することも可能です。

繰り上げ受給をすると年金額が減額され、繰り下げ受給をすると年金額が増額されます。

最近では、公的年金だけでは老後の生活が不安ということで、「個人年金保険」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」といった、私的年金(3階部分)を準備する人も増えています。

次章では、厚生年金の平均受給額を見ていきましょう。

あなたが将来もらえる年金がどれくらいになるか、参考にしてください。