8月15日は、2024年度分年金の2回目の支給日です。

前回の6月14日支給分より、公的年金は2.7%の増額となりました。定額減税も始まったことにより、いつもより手取り額が増えたシニアも多いのではないでしょうか。

一方で、8月支給分から年金手取り額が変わるケースもあるのです。

増えるのならいいのですが、中には6月支給分よりも減ってしまうというケースもあります。

年金の平均額とともに「天引き」のしくみについてくわしく見ていきましょう。

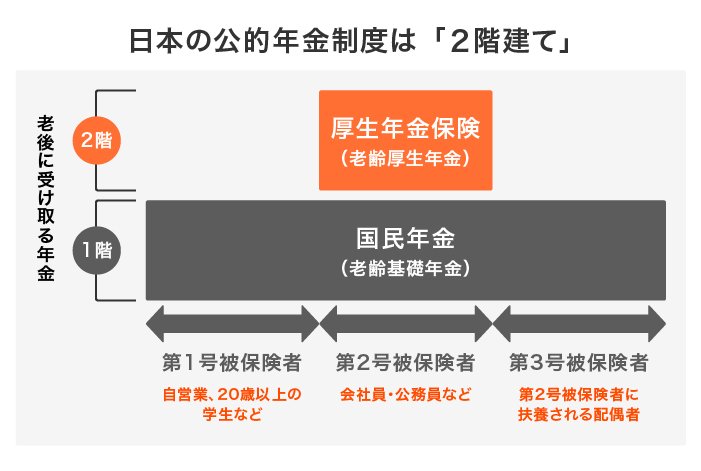

1. 日本の公的年金制度のしくみ。国民年金と厚生年金の違いとは?

日本の公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」から成る「2階建て」構造になっています。

国民年金と厚生年金の特徴について、くわしく整理していきます。

1.1 国民年金は1階部分

国民年金は、原則、20歳~60歳未満の日本に住む全ての人が加入する年金です。

国民年金の被保険者は、さらに働き方等によって3つの区分に分類できます。

- 第1号被保険者:20歳以上の学生や自営業者など

- 第2号被保険者:会社員や公務員など

- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者

第1号被保険者は、20歳~60歳までの40年間(480カ月)、自分自身で国民年金保険料を納めなければいけません。未納なく40年間分の保険料を納めると、将来は満額の「老齢基礎年金」が受け取れます。

第2号被保険者は、国民年金に上乗せする形で厚生年金に加入するため、厚生年金の保険料を給与天引きという形で納めます。つまり、国民年金保険料を単体で支払う必要はないということです。

第2号被保険者に扶養される配偶者である第3号被保険者も、国民年金保険料を個人で納める必要はありません。

1.2 厚生年金は2階部分

厚生年金とは、会社員や公務員など、厚生年金適用事業所で一定時間労働する人(国民年金の第2号被保険者)が国民年金に上乗せして加入する年金です。

将来は「国民年金から支給される老齢基礎年金」と「厚生年金から支給される老齢厚生年金」が受け取れます。

厚生年金保険料は、国民年金のように一律ではありません。給与や賞与などの報酬によって決定されるため、個人差が大きいことが特徴です。

本記事では老齢年金の月額に焦点を当てていますが、この他に「障害年金」や「遺族年金」が受給できるケースもあります。

そんな公的年金ですが、2024年度はどちらも2.7%の増額となりました。すでに6月14日に第1回目の支給が行われています。