相次ぐ値上げや年金の実質的な減額などにより、「今後の生活はどうなるのだろう」と不安を感じている方も多いでしょう。

特に、老後の生活を支える年金については重要なテーマです。人生100年時代といわれる今日、年金は安心して老後を過ごすための柱となります。

しかし、年金制度をしっかり理解している人は意外と少ないかもしれません。そこで今回は、年金の基本や受給額の決まり方についてわかりやすく解説します。

これを機に、年金についての理解を深め、将来の生活設計に役立ててください。

1. 厚生年金と国民年金の基礎「公的年金制度」の仕組みとは

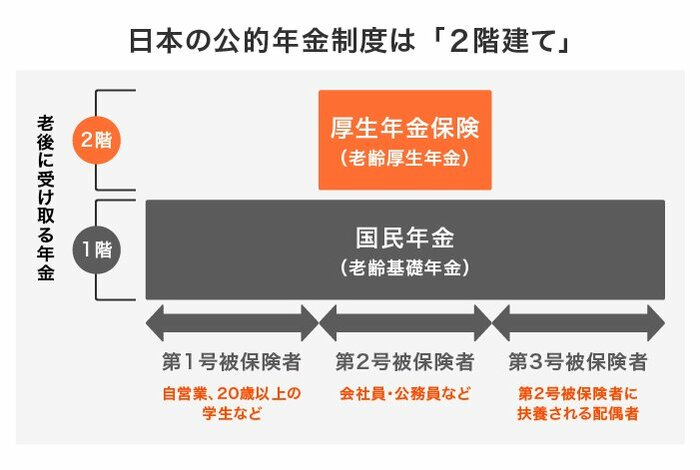

まずは年金の仕組みをおさらいしましょう。日本の公的年金には国民年金と厚生年金の2階建てと言われています。

国民年金と厚生年金は、日本における主要な年金制度です。

まず、国民年金は20歳から60歳未満の全ての人が加入し、基本的には65歳から年金の支給が開始されます。国民年金の受給額は、納付した保険料額に応じて決まります。例えば、40年間滞りなく保険料を納付していれば満額の年金を受給できますが、在職時の年収による差はありません。

一方、厚生年金は会社員や公務員などが勤務する際に加入する年金です。保険料は給与に対して定率で控除され、会社が保険料の半額を負担します。

そのため、実際に支払われる保険料は明細に記載された額の倍になります。厚生年金の受給額は、在職時の納めた保険料や納付した月数に応じて決まります。収入が高いほど、納付期間が長いほど、より多くの年金を受け取ることができる仕組みです。

厚生年金に加入すると、国民年金と厚生年金の両方の年金を受け取ることになります。これにより、将来の老後生活における収入源として安心感が増します。