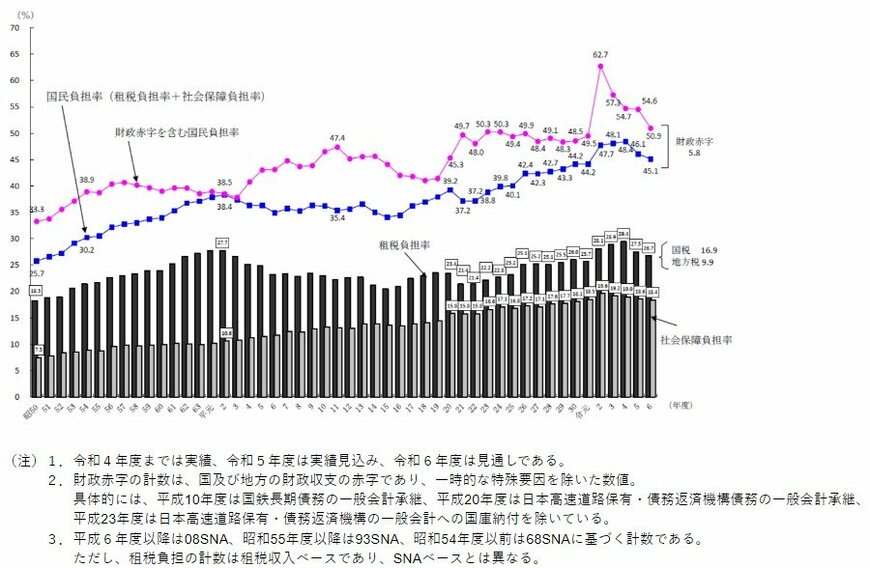

2. 国民負担率の推移

財務省の資料を見ると、国民負担率が増加傾向にあることがわかります。

国民負担率とは、国民が税金や社会保険料として支払う金額を、国民所得で割った割合のことを指します。

国民負担率が高いということは、収入のうち税金や保険料として支払っている金額が多いということになります。

国民負担率の推移を見ると、2024年度の見通しは45.1%となっており、1975年度(昭和50年)と比べて19.4ポイント上昇しています。

なお、将来世代の潜在的な負担を加味した「財政赤字を含む国民負担率」を見ると、2024年度は50.9%となっています。

2.1 資産形成の重要性

資産形成を行うことが重要とされる主な理由として、以下のような点が挙げられます。

- 可処分所得の減少に対応し、生活費や貯蓄を確保するため

- 老後資金を自助努力で補うため

- 生活水準を維持するため

- インフレによる現金価値の低下に対応するため

- 多様なリスクに備え、経済的安定を図るため

国民負担率が上昇するほど手元に残るお金が減り、日々の生活費や貯蓄への影響が大きくなります。今後さらに国民負担率が上昇する場合、生活費が圧迫され、生活水準を維持するのが難しくなる可能性もあるでしょう。

また、「老後資金の確保」「インフレリスクへの対応」といった側面から見ても、資産形成の重要性は高いといえます。