GWなどの大型連休の後、お財布の紐を引き締めようと考える方も少なくないかと思います。

2024年4月19日に公表された、総務省「2020年基準 消費者物価指数全国 2024年(令和6年)3月分」によると、生鮮食品・エネルギーを除く総合指数は前年同月比で2.9%の上昇。総合指数は前年同月比2.7%アップしました。

仮に2.8%ずつ物価が上昇していくと約25年後には物の値段が倍になります。言い換えると、現時点での預貯金が今の半分の価値にしかならない可能性もあるのです。

この厳しい物価高のなか、さらに引かれる税金を考えると家計をコントロールする必要があるといえるでしょう。

一方、住民税が非課税となる「住民税非課税世帯」もいます。「住民税非課税制度」とはその名の通り、住民税がかからない世帯のこと。

住民税非課税世帯に該当すれば経済的負担が少なくなりますし、その他にも様々な優遇措置を受け取ることができます。

本記事では、たびたび耳にする「住民税非課税世帯」の概要や条件について深堀りしていきます。記事後半では、さらに高齢者の占める住民税非課税世帯の割合はどれくらいなのかを確認してみましょう。

1. そもそも「住民税非課税」の条件とは? 主な要件をチェック

前年の所得をもとに決定される住民税。「所得割」と「均等割」の2種類ある住民税のどちらも非課税となったケースでは「住民税が課税されない」状態となり、これを「住民税非課税」と表現します。

住民税が非課税となる要件として、主に下記のようなものが挙げられます。

- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万3999円以下)である方

- 前年の合計所得金額が、自治体ごとの基準より少ない方

前年所得が基準となるため「今年から就職したが、昨年は無職だった」人が住民税非課税に該当することもあるかもしれません。

生計を一にする家族全員が住民税非課税である場合、その世帯は「住民税非課税世帯」となります。世帯に1人でも課税所得者がいるケースでは住民税非課税世帯の「対象外」となるため注意が必要です。

2. 【年収の目安】「住民税非課税」に該当する年収はいくら程?

なお、先にご紹介した要件のうち「前年の合計所得金額」については各自治体により基準が異なります。詳しく知りたい場合には自治体のホームページや窓口にてチェックしてみてください。

ここでは参考までに、東京23区において住民税非課税になる条件を見ていきましょう。

- 前年中の合計所得金額が下記の方

<同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合>

35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

<同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合>

45万円以下

前年の合計所得金額が45万円以下であれば、扶養家族の有無にかかわらず非課税になるといえます。

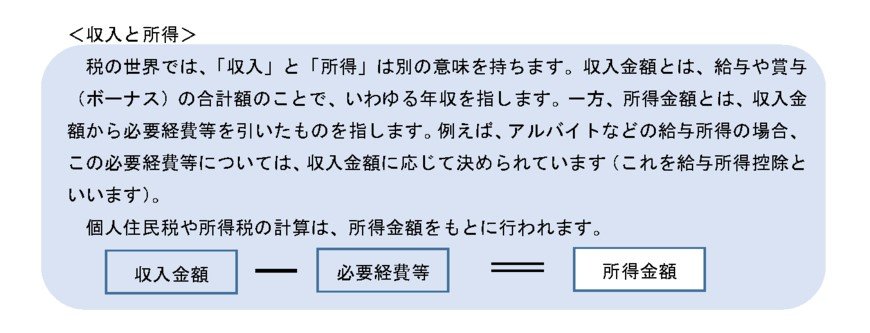

所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。類似しており、混在してしまいがちな2つの単語を整理しておきましょう。

2.1 「収入」と「所得」の違い:個人住民税や所得税の算出には「所得」が用いられる

- 収入:給与や賞与の合計額。いわゆる「年収」

- 所得:収入金額から必要経費などを差し引いたもの

個人住民税や所得税を算出する際には、所得をもとに行われているので注意が必要です。

東京都板橋区の場合、住民税非課税に該当する年収目安は次のとおり提示されています。

パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が、100万円以下(合計所得金額45万円以下)の場合、住民税は非課税です。また、前年中に障害者控除・寡婦(ひとり親)控除・未成年の適用があった場合、給与収入が2,043,999円以下(合計所得135万円以下)であれば非課税です。

住民税非課税になる年収は、居住地や家族構成、収入の種類など複数の要素により決まります。

詳しくは自治体のホームページや窓口などで確認してみてください。

「所得が少ない」が要件の一つとなると、働きだしたばかりの若い世代がイメージされます。

実際の住民税非課税世帯の年代別割合はどうなっているのでしょうか。

次の章では「住民税非課税世帯」に該当する年齢層の割合について、詳しくみていきましょう。