内閣府の令和6年第6回経済財政諮問会議の資料「誰もが活躍できるウェルビーイングの高い社会の実現に向けて①(女性活躍・子育て両立支援、全世代型リスキリング、予防・健康づくり)」によれば、健康寿命が延びるなか、高齢者の定義を5歳延ばすことを検討すべきだと提言しています(2024年5月23日)。

健康寿命がのびているとはいえ、健康状態は個人差も大きいもの。高齢者の定義をそこまですぐに変えることができるものなのか、疑問を持たれる方も多いでしょう。

現代はただでさえ老後や年金への不安が高まっており、いつまで仕事を続けるかや老後資金、また自分の望んだセカンドライフが過ごせるのかと悩んでいる方も多いと思います。

今回は健康寿命を確認した後、現代シニアの生活の基盤となる、貯蓄や年金を確認していきましょう。

1. 【揺れる高齢者の定義】健康寿命は男性約72年・女性約75年、平均寿命まで約10年前後

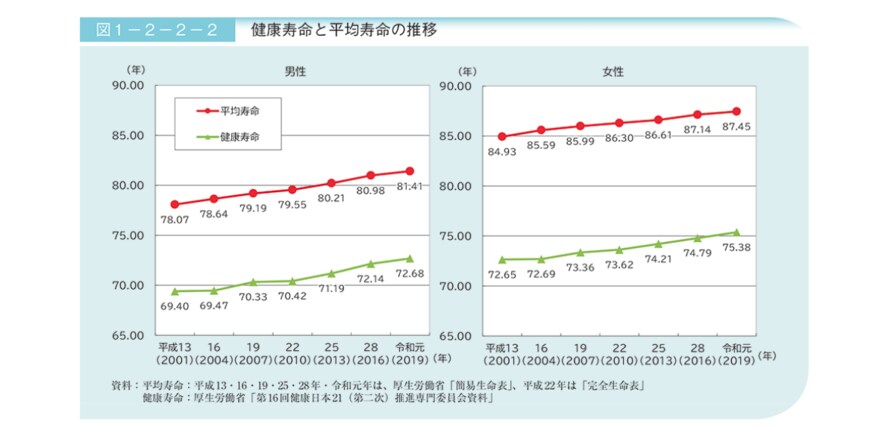

まずは日本の健康寿命と平均寿命、その推移を確認しましょう。

厚生労働省「令和5年版高齢社会白書(全体版)」によれば、健康上の問題で日常生活に制限のない期間(健康寿命)は令和元年時点で男性が72.68年、女性が75.38年。

2001年からの推移をみると男性で3.28年、女性で2.73年上がっています。

また、平均寿命の方をみると男性で81.41年、女性で87.45年。

健康寿命と平均寿命の差をみると、男性で8.73年、女性で12.07年でした。

健康寿命で見ればおよそ20年で3年前後上がってはいますが、70歳代前半~半ばで健康寿命を迎えること、また80歳代で平均寿命を迎えることを考えると、高齢者の定義をすぐに5歳のばすのは難しいように思えます。