2. 【最新】子育て世帯の「平均所得」はいくら? 女性の就業率は?

厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」から、平均所得や母親の仕事状況など、現在の状況を確認していきましょう。

2.1 【年齢階級別】「29歳以下」1世帯あたりの平均所得は?

同統計の最新年である2021年、18歳未満の児童がいる子育て世帯の平均所得金額は785万円だったとわかります。

これは、全世帯の平均所得金額545万7000円よりも高いものです。

〈「18歳未満の児童がいる世帯」平均所得金額と構成〉

- 総所得:785万円

- 稼働所得:721万7000円(内、雇用者所得:689万7000円)

- 公的年金・恩給:24万5000円

- 財産所得:11万6000円

- 年金以外の社会保障給付金:19万1000円(内、児童手当等:15万3000円)

- 仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得:8万1000円

稼働所得の内訳にある「雇用者所得」とは、世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額で、税金や社会保険料を含むものです。

この平均金額は「689万7000円」であることから、子育て世帯の平均的な世帯年収は600万円付近だと推測できます。

一方、同調査で触れられている所得の分布によると世帯年収の中央値は423万円。年収600万円台の世帯年収割合は、7.3%にとどまります。

全世帯の所得ボリュームゾーンが「200〜300万円未満」となっていることからも、子育て世帯の平均年収は、比較的収入が多いといえるでしょう。

2.2 子育て中の母親、7割以上が「仕事あり」

子育て世帯の平均所得が全世帯の平均よりも高い背景として、考えられる要素は何でしょうか。世帯によって理由は異なりますが、統計の数字からは「共働き率」が挙げられます。

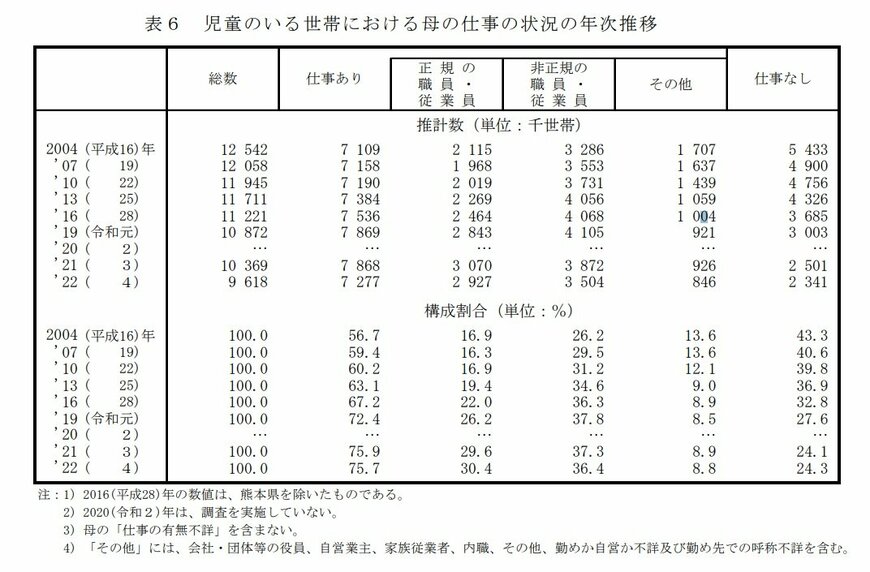

子育て世帯の共働き率を「児童のいる世帯における母の仕事の状況の年次推移」から確認してみましょう。

【図表3】から、75.7%の母親が「仕事あり」と回答していることがわかります。

これを共働き率と捉えると、2004年では56.7%、2013年で63.1%、2023年で75.7%と年々増加傾向にあると推測できるでしょう。

そもそも現代における女性の就業率は高く、女性も働くことが前提になっています。

厚生労働省「令和2年版 厚生労働白書 ―令和時代の社会保障と働き方を考える―」によると、2019年における女性の就業率は、25~29歳が82.1%、30~34歳が75.4%、35~39歳が74.8%となっています。こうした世の中では、男性側も妻は家計に貢献してくれるものだと思っている可能性も高く、相手の理解を得られるかという問題も出てくるでしょう。

20歳代・30歳代の女性が平均的な生活水準を保ちながら、専業主婦になることはハードルが高いといえます。

3. それでも「専業主婦」になりたい! という人はどうする?

それでもなお「専業主婦」にこだわるのであれば高収入の職業、もしくは自分よりも年上と結婚する道を検討する必要性が出てきます。

ここで、前述の調査における40歳代「業種別平均年収」ランキングを見てみましょう。

先にご紹介した【図表2】では「金融」を除き、平均年収が500万円を超える業種はありませんでした。

一方【図表4】では、表に記載されているほとんどの業種において500万円を超えています。

しかしそれでも、平均年収は500~600万円の業種がほとんど。40歳代後半の男性であっても相手の収入では子育て世帯の平均年収に達しないことがほとんどです。

現代社会において平均的な生活水準の家庭を築くには、女性側も週に数日でもパートに出かけるなど譲歩が必要なのかもしれません。

4. まとめにかえて

結婚頼みのようなタイプの女性は現代社会において行き場が見つかりにくくなってきています。

近年では「パワーカップル」という言葉をよく耳にするように、高収入の男性であっても「女性に働いてほしい」と考え流人も少なくありません。

たとえ自分自身に1000万円以上の収入があったとしても、都心にマンションなどを購入し、子どもを私立の学校に進学させるような暮らしは金銭的に難しいといえるでしょう。

結婚相手に求める条件が変化していく中で、自分自身の考え方から変えていかなければならないのかもしれません。

参考資料

- 国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査 -調査結果報告-」

- doda「年収の高い業種は?平均年収ランキング(業種別の平均年収/生涯賃金)【最新版】」

- 厚生労働省「令和2年版 厚生労働白書 (平成30年度・令和元年度厚生労働行政年次報告) ―令和時代の社会保障と働き方を考える―」

- 厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」

西田 梨紗