先日、庶民の味方ラーメンが1000円時代に突入かというニュースが流れました。材料の高騰が続いているため、商品の価格が上がっているようです。

身近なものが値上がりを続けているため、家計への影響が心配です。特に、前年度より0.4%の減額が決定された年金を受け取る世帯にとっては影響が大きいでしょう。

そもそも、年金と聞いていくらくらいもらっているのか、ご存知の方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は厚生年金について制度や注意したいポイントを考察したいと思います。

【注目記事】【年金一覧表】「60歳~90歳以上」みんなの受給額を1歳刻みで考察

1. 公的年金(国民年金・厚生年金)の仕組み

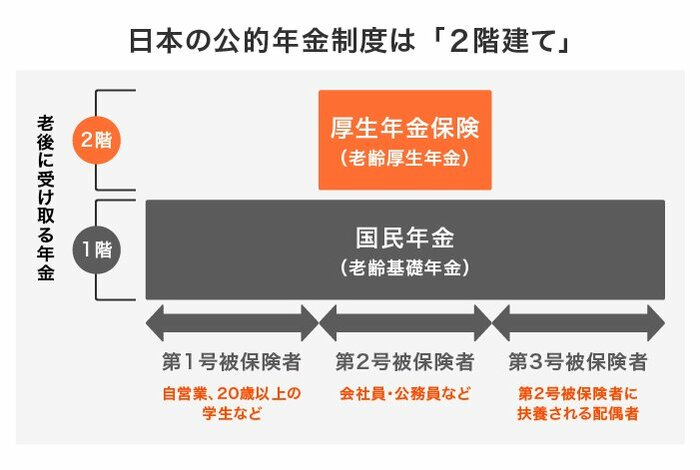

まずは日本の年金制度について確認しておきます。日本の公的年金は、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2階建ての制度となっています。

1階部分の国民年金ですが、国内に住む20歳から60歳までの方に加入義務があります。毎月の保険料は加入者一律です。自営業者や扶養されている配偶者などが該当します。

国民年金は480月(40年)の支払いで満額支給されます。未納月があるとマイナス調整されるため、加入月数が重要です。

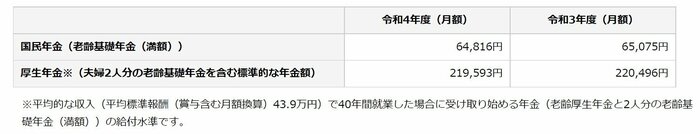

ちなみに今年度の満額支給は、前年比で0.4%引き下げられて6万4816円が6月から支給されます。

次に2階部分の厚生年金ですが、会社員や公務員などがお勤めの形態と期間によって支払い義務が発生します。保険料ですが、国民年金と異なり収入によって決まります。

支払った保険料が多いほど将来の受け取り額が多くなるため、収入も重要となります。