5. 国民年金の受給額を増やす「付加年金」という選択肢

先述の通り、国民年金のみを受け取る場合の受給額は、厚生年金と比較してもだいぶ少なめです。働き方の多様化がすすむいま、厚生年金に加入しないフリーランスや自営業の方なども増えています。

国民年金の受給額を増やす方法のうち、今回は比較的手軽にできる「付加保険料の納付」についてご紹介します。

5.1 付加保険料の納付制度について

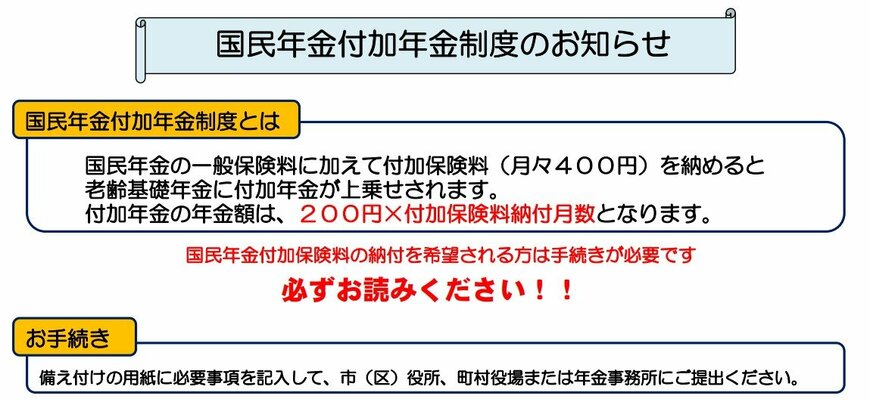

定額の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に「付加保険料(月額400円)」を上乗せで支払うことで、将来の年金額を増やすことができるしくみです。

付加保険料を納付できる対象者

- 国民年金第1号被保険者

- 65歳未満の任意加入被保険者

付加保険料を納付できないケース

- 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)

- 国民年金基金の加入員である人

個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金の納付額によっては併用ができない場合があります。

シミュレーション:20歳から60歳まで40年間付加保険料を納付した場合

65歳以降に受け取れる「付加年金額」は「200円×付加保険料納付月数」です。20歳から60歳の40年間、付加保険料を納付した場合を計算してみましょう。

- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)

- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480カ月)

毎年の年金受給額に9万6000円が上乗せされます。40年間に納付した付加保険料は19万2000円なので、2年でもとが取れる計算になります。

会社員等で厚生年金に加入しながら副業(複業)している場合を除き、20歳から60歳までの自営業・フリーランスなどの人は国民年金の加入対象です。

6. まとめ

今回は公的年金の平均受給額や、年金暮らしの家計の現実について、さまざまなデータをもとに確認しました。

特に、65歳以上の無職世帯では、夫婦・単身ともに毎月の収支が赤字という結果は、多くの方にとって他人事ではないかもしれません。

公的年金は老後の生活を支える重要な土台ですが、それだけでゆとりある生活を送るのは簡単ではない時代といえるでしょう。

だからこそ、iDeCoや新NISAといった制度を活用した資産形成や、今回ご紹介した付加年金のように、公的年金を少しでも増やす工夫を検討してみる価値は十分にあります。

まずはご自身の「ねんきん定期便」を確認し、将来の受給見込額を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

- 日本年金機構「国民年金付加年金制度のお知らせ」

和田 直子