年末が近づき、お子さんの将来に向けた資産形成を考える親御さんは少なくありません。しかし、単に相手の口座へお金を振り込むだけでは、その行為が法的に有効な「贈与」として認められない可能性があります。証拠を残さないまま進めてしまうと、後の税務調査で「名義預金」と指摘され、相続税の追徴課税につながることもあります。今回は、安全かつ確実に贈与するために押さえておきたい贈与の基本知識を3つにポイントをしぼり、国税庁の最新データをもとにわかりやすく解説します。

1. 【贈与知識①】ただあげるだけでは贈与不成立!

「お金をあげる」と聞くと、あげる側の一方的な行為で成立するように思いがちですが、法律上の贈与はれっきとした「契約」です。つまり、贈与者の意思表示に加え、受贈者が「受け取ります」と承諾して初めて成立します。

この「双方の合意」が記録として残っていないと、税務署から確認を受けた際「贈与として適正に行われた事実」を示しにくくなり、その結果、贈与として認められない恐れがあります。家族間のお金のやり取りであっても、合意を明確にしておくことが大切です。

1.1 贈与税の負担が軽減?「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の違い

贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係によって「一般税率」と「特例税率」の2種類に分けられ、それぞれに適用される財産を「一般贈与財産」または「特例贈与財産」と呼びます。

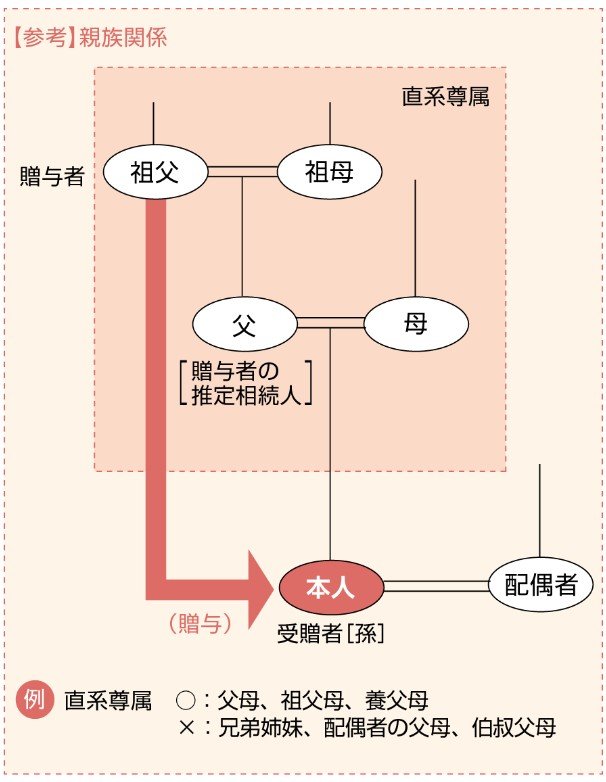

特例贈与財産とは、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により取得した財産のことです。直系尊属からの贈与は、一般税率よりも低い特例税率が適用されます。

一方で、特例贈与財産以外の贈与財産、例えば兄弟間や夫婦間、叔父叔母からの贈与などは「一般贈与財産」として扱われ、特例税率よりも高い一般税率が適用されます。

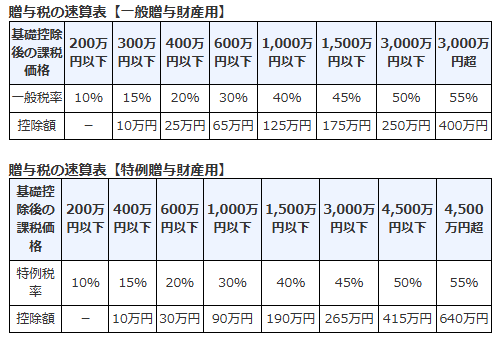

贈与税の速算表

110万円を引いた基礎控除後の課税価格が390万円(贈与額500万円)の場合、一般贈与財産だと税額は53万円ですが、特例贈与財産だと税額は48万5千円となり、税率の違いが一目瞭然です。

贈与税額を計算する際は、まずご自身の贈与がどちらに該当するかを確認することが重要です。