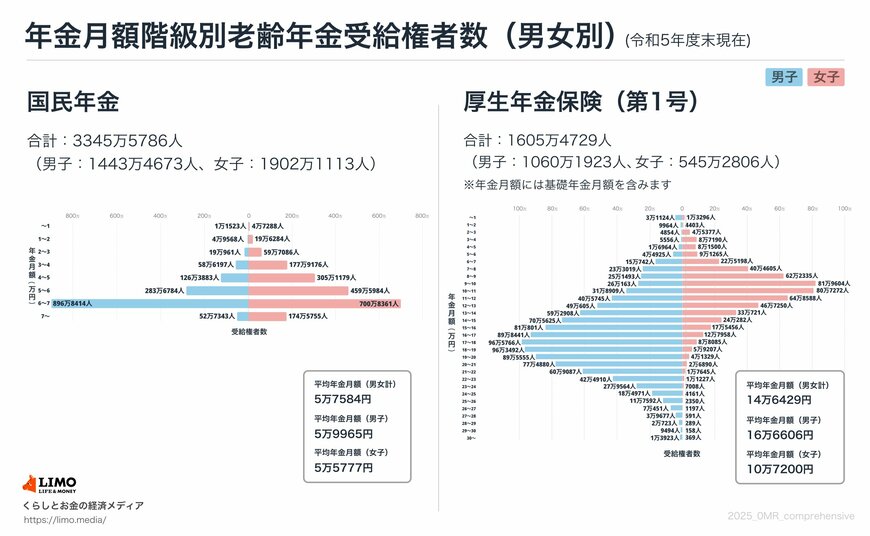

3. 老齢年金は平均いくら?国民年金・厚生年金の平均年金月額をチェック!《グラフ付き》

厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、65歳以上の各年齢における平均年金月額は、国民年金のみを受け取る場合で5万円台、厚生年金(国民年金部分を含む)を受け取る場合で14万円台~16万円台です。

ただし上記はあくまで各年齢における平均です。実際に受け取る金額は、現役時代の働き方や年金の加入状況によって一人ひとり異なります。

そこで次に、60歳から90歳以上までの全受給権者に範囲を広げ、グラフを交えて平均年金月額や男女差・個人差を見ていきます。

3.1 国民年金は5万円台、厚生年金は14万円台!男女で異なる年金受給額のリアル

国民年金(老齢基礎年金)

- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円

- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円

- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

厚生年金(国民年金部分を含む)

- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円

- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円

- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

平均年金月額は、国民年金のみを受給する場合は男女ともに5万円台です。厚生年金を上乗せで受給する場合は男性16万円台、女性10万円台と、男女差があります。

老後の年金見込み額は、世帯単位でも把握しておくことが大切です。「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を活用しましょう。

年金収入だけでは家計が赤字となる世帯も少なくありません。この不足分を貯蓄の取り崩しだけで補うのではなく、健康なうちは働き続けることで収入を得たいと考える人も増えています。

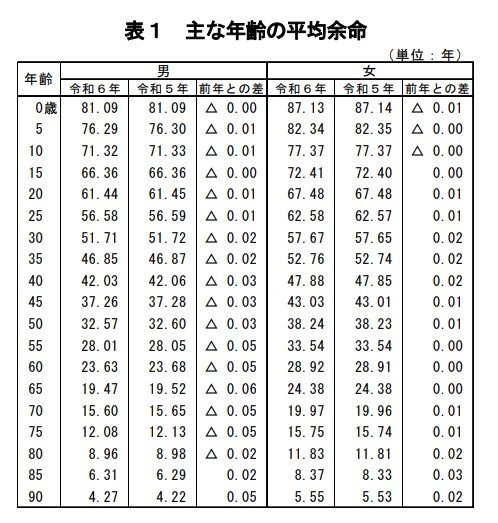

4. 【人生100年時代】最新の「簡易生命表」から見る、日本の平均寿命

平均余命とは、特定の年齢の人々が「あと何年生きられるか」を示す期待値です。

そして、私たちがしばしば使う「平均寿命」という言葉は、「(現時点での)0歳の平均余命」を指します。

2025年7月25日に厚生労働省が公表した「令和6年簡易生命表の概況」によると、最新の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年でした。

また、平均寿命の長期的な推移を見ると、男女ともに着実に延びています。

- 昭和30年(1955年) 男63.60 女67.75 男女差4.15

- 昭和40年(1965年) 男67.74 女72.92 男女差5.18

- 昭和50年(1975年) 男71.73 女76.89 男女差5.16

- 昭和60年(1985年) 男74.78 女80.48 男女差5.70

- 平成7年(1995年) 男76.38 女82.85 男女差6.47

- 平成17年(2005年) 男78.56 女85.52 男女差6.96

- 平成27年(2015年) 男80.75 女86.99 男女差6.24

- 令和6年(2024年) 男81.09 女87.13 男女差6.03

長くなった老後を豊かに過ごすためには、現役時代からの計画的な貯蓄や資産形成、さらには公的年金制度への理解が大切となってくるでしょう。

5. 「人生100年時代」資産寿命をどう考える?

今回は、65歳以上の夫婦世帯における家計収支と貯蓄の現状、そして公的年金の実態について解説しました。

データからは、平均貯蓄額が2500万円を超えている一方で、毎月の家計は赤字であり、多く世帯が貯蓄の取り崩しを前提としていることが分かります。

特筆すべきは、資産の内訳において「有価証券」の保有額が増加している点かもしれませんね。

平均寿命が男女ともに80歳を超える「人生100年時代」において、資産寿命を延ばすために、預貯金だけでなく投資を取り入れる動きがシニア層にも広がっていることがうかがえます。

働き盛りの現役世代にとっても、これは重要なヒントとなるでしょう。

年末年始にご家族が集まる機会があれば、老後の生活費や資産管理について、一度話し合ってみてはいかがでしょうか。

現状を正しく把握し、長い老後を見据えた対策を練ることが、将来の安心につながります。

参考資料

- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果の概要-(二人以上の世帯)」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」1 主な年齢の平均余命

マネー編集部貯蓄班